L'integrazione regionale dell'Unione europea

Atlante Geopolitico 2015 (2015)

La crescente complessità del processo di integrazione

La storia dell’integrazione europea, tra approfondimento e allargamento, per decenni si è svolta secondo una regola chiara: stessi diritti e doveri per tutti gli stati membri, stesse politiche comuni, medesime procedure. Si è applicato un principio base del multilateralismo (general principle of conduct) ma col supporto supplementare offerto da istituzioni sovranazionali, dal diritto europeo e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Questo quadro ha reso possibile per decenni la dinamica dell’integrazione europea.

Un cambiamento rilevante è intervenuto prima con l’accordo intergovernativo di Schengen del 1985 e la Convenzione di Schengen del 1990, a complemento dell’Atto unico europeo della Ce – che pure annunciava la libertà di movimento delle persone per tutti gli allora dodici stati membri – con un graduale allargamento a geometria variabile, sino a ventisei. In secondo luogo, un cambiamento delle regole radicale è stato sancito dal Trattato di Maastricht del 1992 con l’accettazione persino a livello del quadro legale della nuova Eu delle famose clausole di opting out, segnatamente per Regno Unito, Danimarca e Irlanda, che hanno chiesto e ottenuto un’esenzione di diritto dalle più significative innovazioni del nuovo Trattato: l’Unione economica e monetaria (Emu, nel primo pilastro), la politica estera e di sicurezza (secondo pilastro), la neonata cittadinanza europea e la cooperazione in materia di giustizia e affari interni (il terzo pilastro del trattato). La Svezia si è aggiunta nel 1995 alla lista dei paesi in opting out dalla moneta unica, ossia quell’insieme di stati che restano fuori non perchè non siano nelle condizioni previste dal trattato per entrare, ma perchè preferiscono non farlo. Il Regno Unito di Tony Blair ha accettato di rinunciare col Trattato di Amsterdam (1997) al quinto opting out britannico, quello sul capitolo sociale, che aveva obbligato gli altri stati, nel 1992, a ricorrere a un protocollo extra-trattato, limitato a undici firmatari.

Nel frattempo andava crescendo massicciamente l’eterogeneità interna all’Eu, con l’allargamento prima a 15 poi a 24, e ora a 28 stati membri, tra i quali alcuni a un livello di sviluppo assai lontano dalla media comunitaria. In breve, le diversità si sono talmente accresciute che la differenziazione istituzionale interna si è inevitabilmente accresciuta.

Si può dunque osservare che sia nell’ambito dell’allargamento del numero dei paesi membri sia nel contesto di una crescente attrattività di alcune politiche europee per paesi non membri dell’Unione (moneta unica e libera circolazione delle persone, per esempio), si accrescono quantitativamente e qualitativamente i casi di ‘geometria variabile’. La geometria variabile si distingue dalla differenziazione nel processo di integrazione, perché le deroghe alle regole generali e comuni non sono più limitate e temporanee, ma diventano permanenti e riguardano aspetti essenziali del processo di integrazione. In altre parole, cambia la natura del processo di integrazione stesso, allontanandosi dal modello del federal state building.

Questa svolta presenta inevitabili ripercussioni sia per le prospettive pratiche dell’integrazione regionale, sia per la teoria dell’integrazione. Da una parte, pressoché ogni ambito della vita interna degli stati membri (e talora anche di stati candidati o associati) viene coinvolto dalle politiche europee, dall’altra, nell’Eu le convergenze politiche funzionali non coincidono più come prima con la dimensione territoriale, ma con i confini dell’Eu stessa. Apparentemente, le teorie intergovernative sono rilanciate, poiché il Consiglio e il Consiglio europeo meglio si prestano e si adattano delle istituzioni comunitarie a questa flessibilità. Benché si allontani da un modello federale, l’Eu evolve come una sofisticata organizzazione intergovernativa inclusiva di istituzioni e procedure sovranazionali. Ogni passo avanti verso l’integrazione di tipo federale – e se ne registrano molti e rilevanti, nel quadro della dinamica ventennale di revisione dei trattati dall’Aue al Trattato di Lisbona – si accompagna inestricabilmente a passi verso la complessificazione interna: le deroghe, gli opting out, le eccezioni prendono quasi tanto spazio nei trattati quanto le disposizioni comuni. Il concetto di Politik-Verpflechtung bene esprime questo processo di accrescimento continuo dell’imbricazione politica e della complessità istituzionale interna.

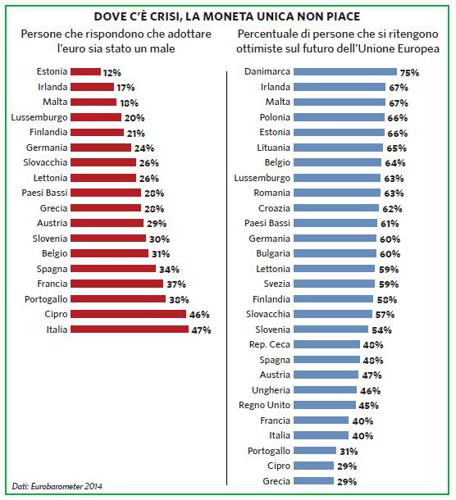

L’Unione Europea e la crisi

Quale nuova dialettica tra integrazione e disintegrazione? Con lo scoppio della crisi, le spinte dal basso e i tentativi di gestione operati dalle istituzioni dell’Eu hanno comportato processi diversi e contradditori. Forze centripete e fattori integrativi continuano a operare, ma cala il sostegno popolare, come segnalato dai sondaggi dell’Eurobarometer (in favore dell’integrazione: da 60% al 45%), aumentano le differenziazioni interne, le spinte verso la rinazionalizzazione delle politiche e si segnalano, per la prima volta apertamente, autorevoli proposte disgregatrici dell’Unione. Gli studi sull’integrazione sono di fronte a una sfida cruciale di rinnovamento: non si tratta di rimpiangere l’omogeneità perduta, ma di ricollocare la questione integrazione-disintegrazione all’altezza dell’evoluzione reale dell’Unione Europea dei 28 all’inizio del Ventunesimo secolo. Una teoria aggiornata dell’integrazione deve includere anche le possibilità di disintegrazione.

Lo scenario della disintegrazione

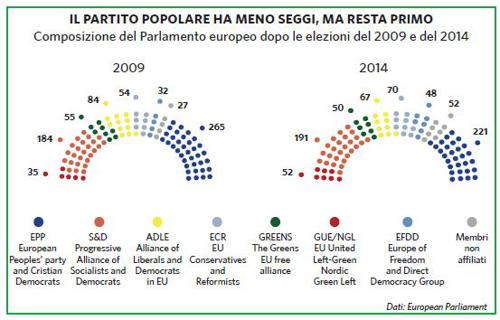

Spinte, movimenti e partiti euroscettici, rumorose retoriche contro il ‘centralismo di Bruxelles’, proclami per l’uscita dall’euro e richieste di rinazionalizzazione di alcune politiche si manifestano in Italia come in Francia, Regno Unito, Germania e in ogni paese dell’Eu. I sondaggi Eurobarometer e le elezioni al Parlamento europeo del maggio del 2014 rivelano la crescita sensibile e diffusa di spinte disgregative contrarie alle istituzioni europee: nel nuovo parlamento circa 120 deputati su 720 (intorno al 17%) possono essere qualificati come euroscettici, il che rappresenta un ammonimento serio, anche se non drammatico. Il loro problema è che essi sono euroscettici in modi talmente variati da essere sempre sull’orlo dell’impossibilità di costituzione di un gruppo autonomo: dal protezionismo di Marine Le Pen all’estremo liberismo di Nigel Farage, pur accomunati dalla duplice insofferenza, più o meno estremizzata, sia delle istituzioni dell’Eu che dell’immigrazione extraeuropea.

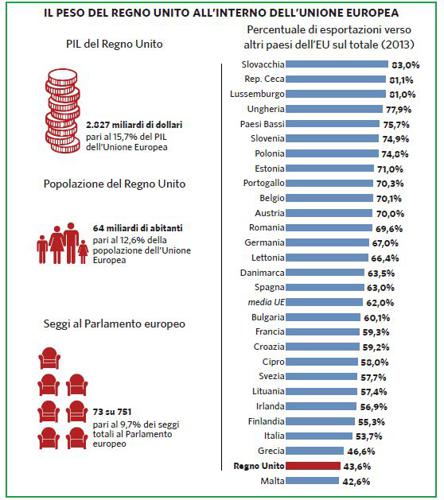

Politicamente, al centro della tendenza disintegrativa sta un governo e uno stato: l’annuncio nel gennaio 2013 da parte del premier britannico David Cameron di indire un referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea nel 2017 – consacrando il fallimento, dopo 44 anni, dell’adesione – condiziona l’agenda europea dei prossimi anni. Tuttavia, esso è stato autorevolmente e puntualmente definito un doppio azzardo: infatti, da un lato, intenderebbe costituire una pressione verso l’Eu e i partner per riforme nel senso voluto dal Regno Unito, cioè una ‘Europa flessibile’, che assomiglia all’Europe à la carte, temuta trent’anni fa da Altiero Spinelli. Dall’altro, la richiesta britannica, potenzialmente disintegrativa, di rinazionalizzazione di alcune policy (dopo che ogni stato avrà dichiarato quali policy gli sono più scomode), la revisione critica di alcune procedure sovranzionali in nome della cooperazione intergovernativa, nonché di obiettivi essenziali dell’Eu e del principio di stessi diritti e stessi doveri per ogni stato membro, richiedono una riforma radicale e unanime del Trattato di Lisbona. Giustificata dalle esigenze di politica interna – le elezioni nazionali del 2015 –, questa sfida sarebbe però una scommessa persa in partenza; infatti, qualora ci fosse la volontà degli altri stati di rinegoziare con il Regno Unito, non ci sarebbero le condizioni, né il tempo materiale, vista l’esperienza del Trattato di Lisbona (sette anni di negoziato), per completare l’elaborazione del mandato, la conduzione di un proficuo negoziato e la firma unanime di un nuovo trattato europeo, tanto meno prima del referendum britannico del 2017. In secondo luogo, Londra non ha il potere contrattuale per poterlo esigere perentoriamente (solo il 10% dell’export europeo va verso il Regno Unito, mentre quest’ultimo ha bisogno del mercato unico per il 50% delle proprie esportazioni), soprattutto da partner europei che sembrano aver scelto, nella loro maggioranza, la strada opposta, quella di una maggiore integrazione, allo scopo di uscire dalla crisi dell’eurozona. È molto più razionale che i partner attendano il risultato del referendum britannico del 2017 prima di iniziare un negoziato con uno stato che minaccia di andarsene. La seconda impressione di un azzardo deriva dalla totale incertezza sulle implicazioni per il Regno Unito di una vittoria del ‘sì’ all’uscita dall’influenza degli argomenti dell’Ukip. Quale futuro per uno scenario di disintegrazione?

O il Regno Unito accetterà uno status di satellite dell’Eu, come la Norvegia o la Svizzera, in seno all’European Economic Area, magari con un revival dell’attualmente agonizzante Efta o in forma di custom union (come la Turchia), oppure negozierà un ‘bilateral ad hoc arrangement’ (art. 50 del Trattato). La nebbia è fitta, a meno che Londra non preferisca uno status totalmente esterno, come gli Stati Uniti (associata all’Eu da un’eventuale adesione al Ttip, il Trattato commerciale transatlantico, se il negoziato in corso si concluderà con un successo intorno al 2015) o il Canada (Trattato Ceta del 2014), o da una ‘strategic partnership’ come la Cina e altre potenze. Non è una scommessa facile per un paese che, nemmeno nel corso dell’era thatcheriana, aveva mai rinunciato a una scelta significativa della propria politica estera con la prima domanda di adesione alla Ce, presentata sin dagli anni Sessanta. Difficile immaginare che tale azzardo sia seguito e provochi effetti valanga in altri stati membri più deboli, soprattutto nei paesi dell’eurozona iperindebitati, che dovrebbero continuare a pagare i debiti in euro, senza più far parte del meccanismo decisionale.

Se invece vincesse il no, dal Regno Unito, anche se obtorto collo, verrebbe paradossalmente una spinta integrazionista. Gli euroscettici dovrebbero accontentarsi di quello – molto – che hanno ottenuto dall’adesione nel 1973 (ribasso sul contributo al bilancio europeo, vari opting out, tra cui la moneta unica a Maastricht, un prevalente orientamento liberal dell’Eu in campo internazionale, l’accettazione – a malincuore – da parte di molti stati, della linea rossa anti-comunitaria tracciata nel 2004 dal premier Blair sulle politiche fiscali, sociali, della difesa) e, semmai, impegnarsi a cercare nuove forme di flessibilità all’interno del trattato (nel completamento del mercato unico, nella deregolazione del mercato finanziario, attraverso collaborazioni flessibili nella difesa, eccetera). Di fatto questo confermerebbe uno status speciale del Regno Unito nel quadro dell’Unione con serie implicazioni per la forma istituzionale complessiva dell’Eu stessa.

Le spinte verso l’integrazione

In Europa non si è affatto esaurita tuttavia la tendenza opposta, la spinta verso un’unione più approfondita e più allargata. Per quanto riguarda l’allargamento, sette sono i candidati all’Eu (Balcani, Islanda e Turchia), diversi i candidati all’eurozona (Polonia in testa), vari negoziati per accordi d’associazione (tra cui, Moldavia, Georgia e Ucraina) sono avviati e conclusi. Sebbene le tensioni emerse con i grandi vicini, Russia e Turchia, resta operante la spinta storica, dalla fine della Guerra fredda, verso un’Unione Europea di scala quasi continentale, magnete e àncora di stabilità e democrazia a livello paneuropeo.

Per quanto riguarda l’approfondimento dell’integrazione tra i ventotto, l’analisi deve essere innanzitutto differenziata secondo le varie politiche, cominciando dai classici tre pilastri previsti dall’architettura del Trattato di Maastricht del 1992, e continuando con altre politiche, esemplari per il loro significato strategico, come la politica ambientale.

Come avanza l’integrazione nell’Unione economica?

L’Unione monetaria è sempre stata un progetto politico, sin dal primo ‘Piano Werner’ del 1971 che preveniva e gestiva le conseguenze della fine del sistema monetario internazionale di Bretton Woods basato sul dollaro e puntava alla creazione di una zona di stabilità monetaria regionale. Bloccata dalla crisi petrolifera allo stadio di Sme, la moneta unica viene rilanciata dalla ‘Commissione Delors’, nel 1988 e 1989, che prepara il terreno per la conferenza intergovernativa che ha condotto a Maastricht. Emergono però critiche di natura politica, sia dall’interno (il governo Thatcher avverso a un progetto europeo di carattere regolatore, l’opposto del modello britannico di tipo Efta) che dall’esterno (ambienti politici ed economici americani che temevano l’emergere di un concorrente per il dollaro). Del resto, una volta caduta la proposta del 1994 di due autorevoli dirigenti della Cdu (F. Schäuble e K. Lamers), di una piccola Unione monetaria (detta ‘Kern-Europa’), limitata ai cinque o sei stati virtuosi del centro-nord Europa, era chiaro che la zona euro non sarebbe stata una ‘zona monetaria ottimale’ e che la moneta unica si giustificava sempre più nel quadro del progetto di ampia integrazione monetaria, economica e politica post-1989.

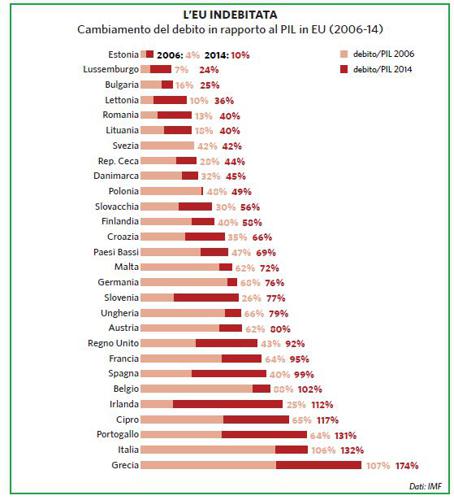

La previsione funzionalistica di un’evoluzione agevole dall’unione monetaria all’unione economica e politica non si è tuttavia verificata; anzi, provocata dal primo grave choc asimmetrico proveniente dall’estero (la crisi americana dei subprimes), è esplosa nel 2008 la crisi del debito sovrano, segnatamente dell’Irlanda e dei paesi deboli dell’Europa meridionale, che non avevano affatto approfittato delle condizioni eccezionalmente favorevoli (basso spread tra buoni del tesoro nazionali e buoni del tesoro tedeschi) del decennio 1997-2008 per operare le riforme strutturali necessarie e le riduzioni concordate del debito pubblico accumulato. La crisi metteva così alla luce la profonda asimmetria interna all’Emu tra un’unione monetaria caratterizzata da un lato da precisione spettacolare, nel senso della centralizzazione e della sovranazionalità, e dall’altro da una perdurante decentralizzazione delle politiche fiscali e di bilancio degli stati membri – in altre parole l’assenza di vera unione economica, con l’autorizzazione ai governi nazionali a continuare a redigere i propri bilanci senza tenere conto delle conseguenze del debito, della disoccupazione strutturale, né delle implicazioni europee delle loro negligenze. Giunta sull’orlo dell’esplosione, l’eurozona ha comunque reagito con un salto in avanti verso l’integrazione, nonostante abbia registrato gravi ritardi, crisi inter-statali e oscillazioni. Dal 2010, sono stati compiuti sostanziali passi verso l’unione economica, più che nei vent’anni passati dal Trattato di Maastricht.

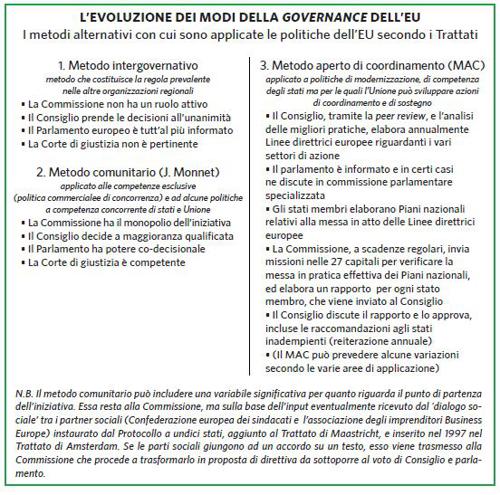

Certo, il processo decisionale diventa più intergovernativo, poiché la posta in gioco è divenuta più rischiosa per gli stati. Esso diventa anche più politico nel senso che alcuni stati, come la Germania (ma non solo), intendono prendere sul serio le misure di controllo multilaterale (per esempio il semestre europeo) come occasione di costruzione di una fiducia politica più approfondita tra gli stati in sede di Consiglio. Essi sono disposti a istituire e rafforzare gli strumenti della solidarietà (per esempio l’Esm, l’unione bancaria, eccetera), ma soltanto alla condizione di un rispetto più coerente degli impegni assunti da parte dei paesi in difficoltà e di un’accettazione da parte loro di una serie di meccanismi istituzionalizzati di controllo. È vero che il quadro intergovernativo si è rafforzato, ma, da un lato, esso abbisogna del ruolo attivo a monte e a valle di monitoring della Commissione (si assiste al paradosso che vede un organo integovernativo rafforzare il ruolo della Commissione e dell’Ecb) e, dall’altro, spesso prevede una futura evoluzione verso il metodo comunitario, passando per il ‘metodo aperto di coordinamento’. Nel caso in cui le misure adottate nei confronti dell’Unione economica e bancaria siano efficaci nella soluzione della crisi e nel rilancio dell’economia europea, l’Eu si confronterà con due sfide:

a) comporre la maggiore efficienza raggiunta attraverso la centralizzazione con una accresciuta legittimità, sia sovranazionale (poteri di controllo del parlamento europeo, dialogo sociale europeo), sia nazionale, con l’associazione dei parlamenti nazionali al processo decisionale europeo;

b) riorganizzare i rapporti tra i 18 membri della zona euro con i dieci non membri. Un rafforzamento dell’autonomia decisionale dell’eurozona è già in corso: si giungerà a un bilancio indipendente, come suggerito dal documento di Van Rompuy del 2013?

Come avanza l’integrazione nel secondo pilastro, la politica estera e di sicurezza?

Sarebbe errato sottovalutare i notevoli progressi realizzati col Trattato di Lisbona per quanto riguarda la politica estera: la nuova funzione coordinatrice e integratrice dell’Alto rappresentante per la politica estera, l’istituzione del Servizio europeo di azione esterna, il riconoscimento della personalità giuridica dell’Eu e la definizione di un comprehensive approach che integri le varie dimensioni delle relazioni esterne. Certo, è noto che la Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e la Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc, inizialmente chiamata Pesd) sono state vittime della crisi economica per tre ragioni: l’Eu ha vissuto un lungo periodo di introversione, i tagli crescenti dei bilanci di difesa nazionali hanno scoraggiato l’iniziativa comune e, infine, alcuni grandi paesi hanno rinazionalizzato parte della loro politica estera e delle relazioni economiche esterne, con conseguente penalizzazione del numero e della portata delle comunque notevoli missioni civili e militari comuni.

Il punto più basso di integrazione e cooperazione nella Pesc/Psdc è stata la crisi libica del 2011, in cui la divergenza franco-tedesca sull’intervento, autorizzato dall’Un, ma sulla base di un mandato insufficiente, ha paralizzato l’iniziativa delle istituzioni europee, lasciando spazio alla Nato e a singoli stati membri (Francia e Regno Unito), permettendo di parlare di una vera crisi della Psdc. Tuttavia passi avanti sono stati compiuti nell’attuazione graduale del Trattato, pur se il secondo pilastro ha mantenuto le procedure intergovernative. Si è de facto chiarita la questione essenziale della leadership. Consumata l’illusione del vertice di Saint Malô del 1998 (Chirac/Blair), di una possibile leadership franco-britannica, emerge una leadership tedesca e della nozione tedesca di potenza civile, nel quadro di un ruolo centrale dell’eurozona. Le chances di una coincidenza tra la guida economico/monetaria dell’Eu e quella in politica estera e di sicurezza si sono dunque accresciute. Evidentemente questo implica un basso profilo internazionale e la sfida di riorganizzare le relazioni tra i membri del nucleo centrale in formazione e gli altri, con implicazioni per sicurezza e difesa.

Nel campo della difesa, il Trattato di Lisbona non è cristallino. L’idea di ‘permanent structured cooperations’ (Pesco) è un’innovazione istituzionale ambigua. Da un lato, esse permettono a un gruppo di stati, su base volontaria, di rafforzare la loro cooperazione in materia di difesa, innalzando e coordinando le loro capacità militari. Dall’altro, questo meccanismo rischia di dare luogo a una geometria variabile o, in contesto di crisi, di non decollare. Per questo nel 2012 la presidenza belga ha proposto il Genth Framework, che stimola all’inventario e quindi al pooling and sharing, delle forze militari degli stati membri, su base volontaria, nonostante per ora non abbia riscosso grande successo.

Progressi nel coordinamento delle relazioni esterne convivono dunque con la stagnazione nella difesa comune. In ogni caso, la politica estera e di sicurezza resta un sistema a due livelli – politiche degli stati e politica dell’Eu – in cui, diversamente dagli Usa, la seconda non sostituirà le prime. Varie misure giuridiche e pratiche tendono a rafforzare la coerenza orizzontale tra le varie dimensioni esterne e le istituzioni; ma la coerenza verticale, la lealtà tra stati membri ed Eu risulta più problematica, soprattutto nel caso dei grandi stati.

Come avanza l’integrazione nel terzo pilastro?

La governance delle politiche di mobilità delle persone, immigrazione, asilo, e lotta alla criminalità ha conosciuto progressi notevolissimi dal Trattato di Maastricht che prevedeva un pilastro intergovernativo (Justice and Home Affairs) ad Amsterdam e soprattutto al Trattato Lisbona, con la graduale evoluzione verso il metodo comunitario. In questo caso, passare per una cooperazione intergovernativa riguardante la mobilità in un gruppo ristretto di stati (Trattato di Schengen del 1985) ha costituito un metodo efficace per poi integrare le politiche e l’acquis realizzato nel sistema giuridico dell’Eu. Inoltre, nel 1999, col Consiglio europeo di Tampere, si è attivata una dinamica espansiva e aperta per la politica di immigrazione e asilo, nel quadro della costruzione di un’area di libertà, sicurezza e giustizia. Progressi notevoli sono stati registrati anche nella cooperazione nell’area del diritto penale.

Ma su mobilità e immigrazione, lo slancio di Tampere si è nettamente mitigato dopo l’11 settembre nel contesto della priorità dell’alleato americano per la lotta al terrorismo, nonché dell’emergere di diffidenze e paure nelle opinioni pubbliche nazionali rispetto ai flussi crescenti di immigrazione illegale, segnatamente dopo i moti arabi del 2011. La controversia del 2012-14 sulla gestione nazionale o comune delle ondate migratorie dall’Africa verso Italia, Grecia e Spagna illustra bene le difficoltà di una politica migratoria europea. Pressata da stati del nord Europa, da domande di clausole di salvaguardia, di rispetto della regola del ‘paese di primo approdo’, la stessa Commissione prende coscienza di limiti strutturali per una politica comune e delle resistenze alla libera circolazione degli extracomunitari. Si registra un blocco dell’integrazione? Da un lato riscontriamo progressi sensibili verso la ‘comunitarizzazione’ delle politiche dell’ex terzo pilastro; dall’altro, nell’Europa allargata del 2014, si profilano tendenze regressive (non solo nel Regno Unito) e/o di cooperazione a geometria variabile.

Come avanza l’integrazione in altre politiche?

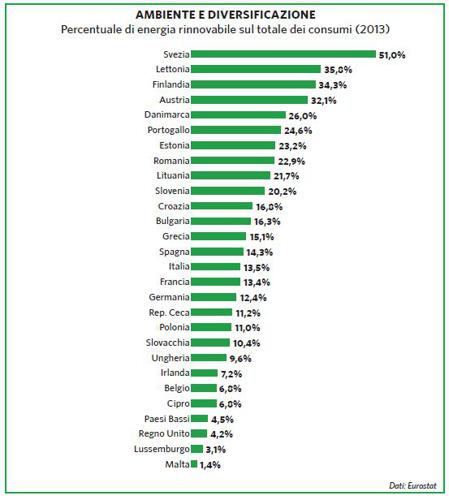

Tra le public policies dell’Eu, la politica di protezione dell’ambiente ha conosciuto nei sessant’anni del processo di integrazione progressi spettacolari, i cui passaggi cruciali sono stati l’Atto unico e il Trattato di Lisbona. Il tema dell’ambiente è stato gradualmente integrato nel quadro globale della politica per lo sviluppo sostenibile, come provato dalla ‘strategia di Lisbona 2000-10’ e dal programma Eu 2020, in cui la politica ambientale è diventata ‘mainstreaming’, pervasiva delle scelte d’innovazione e modernizzazione economico-sociale. Nella dimensione esterna, questa scelta ha fatto dell’Eu l’avanguardia nella battaglia contro il riscaldamento climatico, come provato dalle conferenze internazionali promosse dall’Un. Ovviamente questa proiezione mondiale incontra ostacoli dovuti alle diverse preferenze di Usa, Cina e dei Brics. La sfida centrale riguarda la difficile comunicazione tra il metodo sovranazionale e comunitario di governance integrata dell’Eu e il metodo dell’auto-costrizione, proprio di altri poteri mondiali, a piena tutela della sovranità. Solo con la coerenza dei comportamenti interni e l’impegno per la comunicazione esterna, l’Eu potrà evitare un esiziale isolamento.

Tra le altre politiche pubbliche, vanno considerati come notevoli progressi nell’integrazione anche i seguenti: energia (nonostante preferenze nazionali in parte diverse, la Commissione ha spinto sia il progetto di un mercato interno dell’energia (Making the internal energy market work, 2012) sia compiuto un salto in avanti nella coerenza tra politica energetica e ambientale dal Green Paper del 2006 a quello del 2013); ricerca (Horizon 2020, VIII programma quadro); spazio (Agenzia spaziale europea, progetto di ricognizione satellitare Galileo); trasporti (per esempio Airbus e programma d’infrastrutture europee).

L’europeizzazione delle istituzioni nazionali

La dinamica dell’integrazione europea si accompagna e si intreccia da decenni con il processo di europeizzazione delle politiche nazionali e delle istituzioni democratiche degli stati membri. Esso è inteso sia come impatto dall’alto, sia come influenza e comunicazione dal basso. Per esempio: il coinvolgimento nel processo di europeizzazione dei partiti politici (partiti europei), dei gruppi di interesse, sindacati e lobby e dei parlamenti nazionali (allerta precoce e cooperazione interparlamentare); la partecipazione delle Corti costituzionali nazionali (celebri gli interventi del Bundesverfassungsgericht di Karlsruhe). Si è sviluppata al riguardo una vastissima letteratura comparativa, imprescindibile per gli studi sull’integrazione. Questa complessa dinamica d’interazione tra Eu e democrazie nazionali non dà luogo a una sfera pubblica europea e a forti resistenze all’europeizzazione; bensì a una comunicazione accresciuta tra le sfere pubbliche nazionali e tra queste e il sistema politico istituzionale dell’Eu. Proprio quest’ultima non evolve verso uno stato federale, ma dinamiche integrative e disintegrative, centripete e centrifughe, convergenti e divergenti si confrontano, nonostante la crisi, in uno spazio critico comune, più comunicativo del passato. L’identità europea non ha molto a che vedere con le identità forti delle nazioni europee; tuttavia, il sentimento di appartenenza comune e l’interazione tra le sfere pubbliche si sono rafforzati anche negli ultimi anni di gravi tensioni, nonostante la crescita di opinioni pubbliche critiche ed euroscettiche.

Il contributo degli studi comparativi sulla cooperazione regionale nel mondo

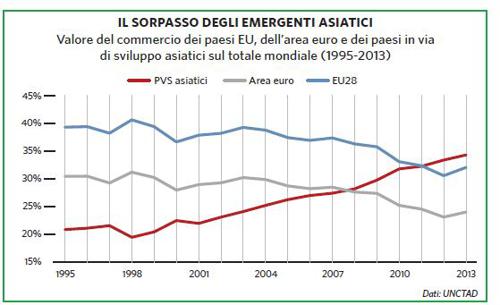

La ricerca internazionale sull’integrazione europea negli scorsi venti anni ha sempre più collocato l’esperimento europeo in un contesto globale caratterizzato dall’emergere di altri gruppi regionali di stati, in fase di espansione e approfondimento in ogni continente.

Questo nuovo approccio metodologico alla comparabilità dell’integrazione europea è una svolta rispetto ai decenni in cui l’esercizio comparativo si rivelava o impossibile (esperienza sui generis) o focalizzato sugli Usa. L’ideale dei padri fondatori della costruzione degli Stati Uniti d’Europa, con tutto il carico ideologico e pacifista di questo orizzonte strategico, aveva facilitato ricerche comparative con il caso americano e altre entità statali federali, per esempio le conferenze sul federalismo nel mondo. Dobbiamo aggiungere che questa letteratura spesso presentava la costruzione dello stato federale negli Usa come una marcia trionfale, sottovalutando che il passaggio da una confederazione de facto alla federazione è costata decenni di conflitti, una guerra civile, un secolo di dibattiti per la costruzione della moneta unica e, tuttora, tenaci e ricorrenti resistenze al sud. Inoltre ha sottovalutato l’estrema importanza di differenze macroscopiche sia nell’origine dei due processi unitari (negli Usa iniziato con le politiche di difesa ed estera, la Cenerentola dell’integrazione europea), sia nello sviluppo della forza del governo centrale (disposizione dello jus ad bellum; gestione di un bilancio circa venti volte superiore a quello della Eu, in percentuale del pil).

Comunque, nel 2014, salvo per minoranze militanti, la natura delle revisioni dei trattati dall’Atto unico del 1986 al Trattato di Lisbona del 2007 (con l’accantonamento di un’esplicita evoluzione costituzionale, che era stata pur tentata, in forma federalista pura, sotto la guida di Altiero Spinelli nel 1981-84 e, nella forma più ibrida di trattato costituzionale tra il 2001 e il 2005) hanno relativizzato, agli occhi della maggioranza degli studiosi, questa prospettiva euristica, in nome di un’analisi comparativa multidisciplinare più disincantata e scientificamente sobria, dell’Eu come la più integrata e istituzionalmente sofisticata tra le molte entità regionali nel mondo.

Cosa hanno appreso o possono apprendere gli studi sull’integrazione europea dall’ingente sviluppo degli studi regionalisti comparativi?

Bisogna distinguere due fasi. La teoria comparativa regionalista iniziale, legata al funzionalismo, da Mitrany (1941) a Haas (1958 e 1965), sino alla teoria economica dell’integrazione (Belassa, 1961), ha sempre presentato le tappe e i modi dell’integrazione europea, dalla liberalizzazione commerciale all’unione doganale, al mercato comune, all’unione monetaria e all’unione politica, come l’archetipo, ovvero il modello per gli altri processi di integrazione regionale. Certo, questa letteratura ha permesso di distinguere tra zona di libero scambio e mercato comune (fonte tuttora di confusione), nonché tra integrazione positiva e integrazione negativa; ha consentito di valorizzare i potenziali spillover tra una dimensione e l’altra dell’integrazione; ha permesso di distinguere tra mercato unico e moneta unica; ha infine sottolineato la diversità concettuale tra integrazione regionale (basata su procedure e istituzioni sovranzionali) e cooperazione (intergovernativa). Inoltre essa racchiudeva una straordinaria forza teoricamente innovativa rispetto alla tradizione del realismo nelle relazioni internazionali: non solo gli stati, ma le entità regionali, polity non statali, sono attori del mondo globalizzato; esse si sviluppano grazie a forze endogene, a networks, coalizioni d’interessi, e possono cambiare la politica degli stati membri.

Una svolta si è prodotta con la letteratura neoregionalista a partire della metà degli anni Novanta: si è appreso che gruppi regionali di stati si moltiplicano in un mondo post-egemonico e post-bipolare che permette l’emergere di nuovi attori, di nuovi poli, ma secondo percorsi diversi. Essi possono essere comparati perchè molti fattori esogeni ed endogeni sono simili; tra le dimensioni più facilmente comparabili sta il grado di commercio infraregionale rispetto al commercio globale degli stati membri. Ma i percorsi si confermano come alternativi.

Le entità regionali diventano un fenomeno strutturale della global governance e resistono alle crisi economico-finanziarie come quelle del Sud-Est asiatico e del Sudamerica di fine anni Novanta. Queste sono frutto di driving forces molteplici e multidimensionali e non riconducibili alla logica razionale del liberalismo commerciale. Infatti, essi sono caratterizzati da molte dimensioni comuni, dal commercio al mercato, dalla cooperazione in materia di sicurezza e prevenzione dei conflitti, alla cooperazione nelle politiche economica, sanitaria, energetica, eccetera. Ma essi seguono cammini verso la cooperazione regionale diversi, sia per gli aspetti informali, sia per quelli istituzionali, assolutamente non riconducibili a un paradigma eurocentrico. Casi di emulazione e mimesi sono avvenuti, talora col sostegno dell’Eu, che amava il mirror effect di rispecchiarsi in entità regionali auspicabilmente simili, ma senza grande successo e, alla fine, i gruppi regionali di altri continenti seguono i loro percorsi, legati a condizioni geografiche culturali, storiche, economiche specifiche, talora diverse all’interno dello stesso continente.

Si possono derivare due insegnamenti per l’Eu nella crisi attuale: a) che altre entità regionali hanno risposto alle crisi economico-finanziarie con l’approfondimento della cooperazione e non con la disintegrazione; b) che i metodi intergovernativi sono svariati e complessi e in certi casi possono produrre una più profonda cooperazione regionale. Quel che è certo è che le modalità di governance nuove attraverso le quali l’Eu dei 28 e l’eurozona dei 19 (dal 1° gennaio 2015 la Lituania ha adottato l’euro come propria valuta nazionale) stanno rispondendo alla crisi economica facilitano la comparazione con i modi di governance adottati altrove. In altre parole, né Asean nè Mercosur né altri gruppi di stati possono immaginare di trasformarsi in stati federali, mentre le modalità del coordinamento sapiente e articolato delle politiche macroeconomiche e di altre politiche nazionali elaborate dall’Eu negli ultimi anni costituiscono per loro stessi un laboratorio e un riferimento prezioso. Si può concludere, dunque, che, pur non essendo affatto un ‘modello’ per altre entità regionali, l’Eu si conferma come un laboratorio di riferimento, in cui si sperimentano forme di governance transnazionali estremamente evolute, interessanti sia per l’evoluzione della governance regionale altrove che per la governance globale, impegnata a superare i deficit di efficienza e di legittimità delle organizzazioni multilaterali.

Gli scenari per il prossimo decennio

Malgrado gli effetti di ripiegamento nazionale della crisi, potenti coalizioni transnazionali di interessi, dinamiche istituzionali inerziali e scelte consapevoli di molti stati rilanciano l’attualità dell’open state: lo stato membro che, per uscire dalla crisi, si priva di competenze e le delega alle istituzioni sovranazionali, come si è visto con evidenza nel caso della riforma della governance economica e nell’unione bancaria. Si prospettano quattro possibili scenari.

a) Nonostante rimanga una legittima e utile aspirazione di movimenti ideali importanti e forse di un paio di stati, il federalist big bang non si è avvicinato all’orizzonte dell’Eu dei 28, che sta uscendo faticosamente dalla crisi più grave della sua storia e che soffre di inevitabili critiche populiste: per le stesse ragioni che rendono impossibile il nuovo trattato rinazionalizzatore chiesto dal premier britannico, la domanda di una riforma federalista dell’Eu, con nuovi passi verso la sovranazionalità, non sembra realistica nel medio termine, per mancanza di legittimità e di consenso sul fatto che porterebbe maggiore efficienza.

b) Neanche una nuova edizione della prospettiva dei ‘cerchi concentrici’ lanciata da Delors all’indomani della caduta del muro, pare beneficiare di possibilità di riuscita nel Ventunesimo secolo. Il centro è a geometria variabile e internamente eterogeneo, il cerchio dei candidati è altrettanto eterogeneo e oscillante, il cerchio della Eea non pare stabile, mentre il cerchio della Politica europea di vicinato (Enp), benché iscritto nei trattati e oggetto di politiche significative di external governance, pare ugualmente eterogeneo e instabile, anche a causa di ambigue promesse di futura adesione. Per queste stesse ragioni si conferma consunta l’illusione razionalista di una differenziazione nell’Unione, come deroga limitata nel tempo e nella sostanza, recuperabile in una prospettiva di ritorno all’ordine (stessi diritti e stessi doveri per tutti i membri). In mancanza delle volontà politiche di un’unione a due velocità emerge una grande e durevole varietà di status, di diritti/doveri e di basi legali.

c) La constatazione empirica dell’emergere di vari centri o cluster non concentrici, porta alcuni studiosi a ipotizzare un’Unione come patchwork confuso, caratterizzato da forme non in sovrapposizione, eterogenee, ‘neo-medievali’ di cooperazione approfondita (Emu, Schengen, difesa, etc.). Anche l’uso che è stato sinora fatto del dispositivo giuridico sulla ‘cooperazione rafforzata’ (Enhanced Cooperation, artt. 43, 44 e 45 del Teu) in tre casi, ha finito di fatto per rafforzare la frammentazione: casi del brevetto europeo (che esclude Spagna e Italia), della tassa sulle transazioni finanziarie (solo 11 stati) e del divorzio agevolato. Rassegnarsi a questa tendenza suona come apparente realismo, ma ignora i seri problemi di efficienza, diffidenza politica e legittimità che questa tendenza già ora implica, pur senza arrivare alla frammentazione richiesta dal premier Cameron in nome della flessibilità e bollata da Spinelli come Europe à la carte. Una prolungata tendenza ‘neomedievale’ non è tuttavia immaginabile nel mondo della dura competizione multipolare: nell’ambito della crisi della larga Emu di Maastricht, si ricostituirebbe una piccola unione monetaria dei paesi a tripla A, una via ambigua (paradossalmente facilitata sia dai populisti di ogni colore dell’area sud sia dai duri dell’area nordica), oscillante tra una frammentazione gerarchica di fatto e una risposta politica difensiva del nucleo forte centro-nord-europeo.

d) Lo scenario che meglio permetterebbe di rispondere da un lato al realismo e dall’altro a criteri minimi di efficienza e legittimità è di una graduale, sempre parziale sovrapposizione o concidenza di alcuni dei cluster politicamente più rilevanti: il nucleo dell’Uem, la politica estera e la politica dell’ex terzo pilastro. Questo favorirebbe una graduale maggiore razionalità, un più efficace controllo parlamentare e cospicui passi verso l’unione politica. Esso, potrebbe essere consolidato con un trattato addizionale che valorizzi la volontà di un gruppo di stati, se esiste, di avanzare verso livelli più profondi di integrazione in vari campi.

Conclusioni

L’Eu si conferma, nonostante la più grave crisi economica e sociale della sua storia, come il laboratorio più avanzato al mondo per la cooperazione e integrazione regionale tra stati vicini. Le tendenze integrazionistiche sono però confrontate a serie resistenze e a spinte verso la disintegrazione. Non si prospetta un nuovo trattato e si configura un mutamento a lungo termine della natura del processo di integrazione rispetto ai primi decenni. La prospettiva evoluzionistica inscritta nel Trattato rifondatore di Maastricht non ha funzionato come atteso e l’integrazione comunitaria si combina sempre più con altre forme di governance, di tipo intergovernativo o misto. Il concetto di ‘coordinamento’ ispira nuovi metodi di governance oltre vecchie contrapposizioni. Procedure e metodi intergovernativi o misti si rivelano più adatti a gestire la crisi e i suoi effetti, talora tuttavia riproponendo per via indiretta un rafforzamento della Commissione e del quadro comunitario. L’europeizzazione delle istituzioni nazionali, pur se controversa, continua. Riguardo alla forma che l’Eu sta gradualmente assumendo, sembra prevalere una combinazione di integrazione asimmetrica e complessa a varie geometrie con un perdurante processo di implicita costituzionalizzazione. Come via e conseguenza dell’uscita dalla crisi economica (precondizione per quanto segue), una maggiore flessibilità nel quadro dei trattati esistenti sembra inevitabile e auspicabile. Sul medio periodo, se si intende salvare l’essenziale del progetto europeo, sarà tuttavia necessario nel quadro delle necessarie innovazioni, tenere fermi i seguenti paletti: evitare che la differenziazione produca eccessiva complessità tale da minacciare l’unità del progetto e il suo nucleo, il mercato unico; mantenere il nocciolo del diritto comunitario (dottrine del primato e dell’effetto diretto), nonché le politiche a competenza esclusiva; salvaguardare l’euro, come sostegno alla capacità dell’Eu di agire come attore internazionale inedito.

Per saperne di più

J. Bhagwati (1991) The World Trading System at Risk, Princeton University Press, Princeton.

B. Balassa (1960) Theory of Economic Integration, «The Economic Journal», 72, 286, pp. 389-391.

K. Dyson(2000) The Politics of the Eurozone, Oxford University Press, Oxford.

E. B. Haas (1958) The United States of Europe, Stanford University Press, Stanford.

E. B. Haas (1964) Beyond the Nation State, Stanford University Press, Stanford.

S. Lavenex, F. Schimmelfennig (2013) Eu External Governance: projecting Eu rules beyond membership, Routledge, London.

M. Lepoivre, S. Verhelst(eds.) (2013) Variable Geometry Union: how differentiated integration is shaping the EU, «Studia diplomatica», 66, 3.

P. Magnette, M. Telò (eds.) (1998) De Maastricht à Amsterdam, Complexe, Brussells.

G. Marks, F.W. Scharpf, W. Streeck, Ph. Schmitter (ed.) (1996) Governance in the EU, Sage, London.

V. Mitsilegas, J. Monar, W. Rees (2003) The European Union and Internal Security: Guardian of the People?, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

D. Mitrany (1943) A Working Peace System, Oxford University Press, Oxford.

A. Moravcsik (1998) The Choice for Europe, Cornell University Press, Ithaca.

J. C. Piris (2011) The Future of Europe: Towards a Two-Speed Eu?, Cambridge University Press, Cambridge.

TH. Risse(ed.) (2014) European Public Spheres, London.

M. J. Rodrigues, E. Xiarchogiannopoulou (eds.) (2014) The Eurozone crisis and the Transformation of EU Governance, Ashgate, Farnham.

M. J. Rodrigues (ed.) (2002) The New Knowledge Economy in Europe, Edward Elgar Pub, Cheltenham.

F. W. Scharpf (2009) Föderalismusreform: kein Ausweg aus der Politikverflechtungsfalle?, Campus-Verlag, Frankfurt-New York.

V. Schmidt (2006) Democracy in Europe, Oxford University Press.

M. Telò (2002) The Open method of coordination, in M.J. Rodrigues (ed.) The New Knowledge Economy in Europe, Edward Elgar Pub, Cheltenham, pp. 242-71.

M. Telò, F. Ponjaert (ed.) (2013) The Eu Foreign Policy, Ashgate, Farnham.

M. Telò (2014) Eu and New Regionalism, Ashgate, Farnham.

N. Tocci (ed.) (2014) Imagining Europe, Towards a more united and effective Eu, Istituto Affari Internazionali, Iai Research Paper, 15, Roma.

L. VanMiddelaar (2014) Le Passage à l’Europe: histoire d’un commencement, Gallimard, Paris.

H. VanRompuy (2014) L’Europe dans la tempête, Éditions Racine, Paris.

J. Zielonka (2013) Is the Eu Doomed?, Cambridge Polity Press, Cambridge.

Approfondimento

Le misure anti-crisi degli anni 2008-14 hanno avuto come scopo la correzione dell’asimmetria iniziale tra l’Unione monetaria spettacolare decisa con il Trattato di Maastricht del 1992 (comparabile con l’unione monetaria americana) e la mancanza di una vera unione economica. La crisi è stata in fondo una crisi di governance della zona euro nel duplice senso di un insoluto rapporto tra centralizzazione e decentramento delle politiche e di insoddisfacente definizione dell’equilibrio tra i 18 membri della zona euro e gli altri 10 stati membri dell’Eu. Malgrado ritardi, esitazioni e incertezze residue sull’avvenire, si può senz’altro affermare che, negli anni tra il 2009 e il 2014, l’Unione ha deciso e ha realizzato più progressi verso l’unione economica che nei venti anni precedenti. Riduzioni dei deficit pubblici degli stati membri, miglioramento della competitività internazionale e riforme della governance economica dell’eurozona, segnatamente attraverso le misure seguenti:

a. Innanzitutto sono state create tre nuove agenzie di controllo, istituite nel 2010, che danno vita a un sistema europeo di supervisione finanziaria: la European Banking Authority (Eba basata a Londra), l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (Eiopa basata a Francoforte sul Meno) e la European Securities and Markets Authority (Esma basata a Parigi) sono incaricate (ogni agenzia potendo contare su un personale medio di un centinaio di agenti), ciascuna con una propria specializzazione, di sorvegliare i mercati finanziari, di suggerire linee direttrici alle istituzioni europee, nonché di avanzare raccomandazioni agli stati membri. Standard tecnici sono formulati e comunicati alla Commissione, la quale può servirsene per armonizzare il mercato europeo. Questa istituzionalizzazione del mercato finanziario dovrebbe correggere il laissez faire precedente la crisi, e sostituirlo con un quadro normativo rafforzato. Il parlamento europeo, nel settembre del 2010, ha dato semaforo verde all’accordo, raggiunto nel dicembre 2009 tra Commissione e stati membri, di installare l’Eba a Londra, la Esma a Parigi e la Eiopa a Francoforte sul Meno. Le istituzioni sono operative dal 1° gennaio 2011.

b. La Bceha rafforzato il suo ruolo, anche senza sconfinare oltre il Trattato di Maastricht. La leadership di Mario Draghi è caratterizzata da una svolta simbolica: nel luglio del 2012, sostenuto dalle deliberazioni del Consiglio europeo del 28 giugno, il presidente della Banca centrale europea annuncia «un impegno senza limiti per salvare l’euro», una dichiarazione che ha avuto come effetto di scoraggiare la speculazione internazionale contro i debiti sovrani di vari paesi in crisi e, per questa via, una crisi fatale dell’eurozona intera. Anche se la Ecb non può svolgere lo stesso ruolo della Fed degli Usa o di altre banche centrali (di prestatore, in ultima istanza) in ragione del dispositivo giuridico del Trattato di Maastricht, il massimo istituto finanziario europeo ha potuto, attraverso la sua politica di abbassamento quasi a zero dei tassi di interesse, introdurre massicce dosi di liquidità nel sistema bancario e altre misure non convenzionali, combattere la deflazione e la stagnazione e, infine, contribuire a una politica economica europea di rilancio e di crescita. Queste misure hanno anche incoraggiato una significativa svalutazione dell’euro che ha aiutato le esportazioni dei paesi meno competitivi della zona euro. Non è stata una svolta facile. Da una parte queste politiche sembrano non bastare per la ripresa economica, data anche la presenza di insufficienti riforme strutturali nei paesi del sud Europa; dall’altra, esse già incontrano l’aperta opposizione della Bundesbank e di larga parte dell’opinione pubblica del nord Europa, obbligando Draghi a incontri frequenti e rassicuranti con le autorità politiche e parlamentari tedesche, incluse audizioni al Bundestag. La Ecb, tuttavia, non può acquistare direttamente quote dei debiti sovrani dei paesi in crisi, né compiere altri passi verso la mutualizzazione del debito dei paesi dell’Europa meridionale, il che implicherebbe per esempio l’impossibilità a breve e medio termine di emettere eurobonds, nonché una violazione dei Trattati nella visione dei paesi del nord Europa.

c. Venticinque governi hanno firmato il 2 marzo 2012 un «Trattato per la stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria» (detto ‘Fiscal Compact’), un Trattato intergovernativo inevitabilmente fuori dai Trattati Eu, in seguito al rifiuto del Regno Unito e, inizialmente, della Repubblica Ceca. L’integrazione di questo patto sulla politica di bilancio nel quadro giuridico dell’Eu deve essere effettivo entro il 1° gennaio del 2018. Comunque il Trattato incarica già da subito la Commissione di vegliare sulla messa in applicazione delle regole adottate e di proporre un calendario preciso per la riduzione del debito pubblico e del deficit degli stati che hanno firmato (la regola d’oro nella politica di bilancio). Questo nuovo vincolo giuridico (inclusivo del diritto di ispezione da parte della Corte di giustizia, che su domanda di un altro stato membro, potrebbe persino decidere sanzioni finanziarie in assenza di coerente messa in pratica) non mira soltanto ad assicurare il rispetto delle regole, ma al loro rafforzamento: una procedura quasi automatica di sanzione in caso di superamento del 3% del pil di deficit annuale previsto dal trattato di Maastricht o della traiettoria pluriennale di aggiustamento per il riequilibrio del debito accumulato (che deve tendere verso il 60% del pil – o meno – e deve essere ridotto al ritmo di un ventesimo all’anno). Questo Trattato, richiesto soprattutto dalla Germania, è stato firmato e unanimemente ratificato dai 25 stati firmatari (in vigore dal 1° gennaio 2013) e costituisce la condizione per attribuire aiuti ai paesi in crisi, e inoltre la potenziale premessa per passi avanti verso l’unione politica. Un passo in questo senso è la decisione di riunire l’eurogruppo (Consiglio che esclude i non membri della zona euro) almeno due volte all’anno. Di fatto si rafforza la tendenza verso un’Europa a due velocità.

d. La governance economica è stata rafforzata da varie decisioni coerenti. Innanzitutto l’Eu ha consolidato il ‘Patto di stabilità e crescita’. Questo complemento del Trattato di Maastricht, firmato nel 1997, riformato nel 2005 (per compiacere Francia e Germania soprattutto) e rafforzato nel 2011 dal Six Pack, stabilisce un insieme di regole di bilancio per l’Emu: non soltanto gli stati non possono superare il deficit annuale del 3% e, tendenzialmente, il debito globale del 60% del pil, ma sono obbligati a prendere misure immediate se queste regole sono violate. Il Six Pack è un insieme di sei misure – cinque regolamenti e una direttiva – deciso nel 2011, con l’intento di rafforzare le procedure di sorveglianza multilaterali delle politiche macroeconomiche e di bilancio prese nel 2011 (Macroeconomic Imbalances Procedure). Inoltre, il Six Pack introduce un meccanismo di allerta precoce sugli squilibri tendenziali e prevede la possibilità che la commissione proponga al Consiglio europeo multe per gli stati inadempienti.

e. Il semestre europeo esprime la volontà di coordinamento macroeconomico e di sorveglianza multilaterale. Ogni anno, durante il secondo semestre, gli stati presentano la loro bozza di bilancio annuale dell’anno successivo al Consiglio per una discussione tra pari che può sfociare in correzioni basate sui suggerimenti eventualmente ricevuti. Questa procedura regolare di monitoring multilaterale va ben oltre il precedente articolo 99 del Tcee fa appello di fatto al metodo aperto di coordinamento, (elaborato dalla presidenza portoghese durante il primo semestre 2000 in occasione del lancio della Strategia di modernizzazione, detta ‘Strategia di Lisbona’) che, però, non prevede altro che raccomandazioni.

f. L’istituzione del Two Pact, due regolamenti entrati in vigore nel 2013 a scopo preventivo. Sulla base del Six Pack, nel 2012, l’Eu ha approvato nuove procedure per il monitoring delle politiche di bilancio degli stati membri. Ogni governo deve, ogni anno prima del 15 ottobre, sottomettere alla Commissione europea il suo progetto di bilancio per l’anno successivo. Entro 15 giorni la Commissione può esprimere parere negativo. Inoltre, è previsto un monitoring più stretto per i paesi sottoposti a una procedura di infrazione per deficit eccessivo. Per questi paesi viene adottato uno scadenzario preciso da rispettare per il controllo e il recupero del deficit eccessivo.

g. Per rafforzare la solidarietà interna, un importante e nuovo strumento finanziario è stato istituito con la creazione temporanea dell’Efsf (European Financial Stability Facility) e, successivamente, di un Fondo europeo permanente (Esm, European stability mechanism). Il relativo trattato intergovernativo è stato firmato il 2 febbraio 2012 dai 17 stati della zona euro (18 con l’entrata della Lettonia nel 2014) ed è entrato in funzione il 27 settembre 2012. L’Esm dispone di un capitale sottoscritto dai 18 stati di 700 miliardi di euro (500 miliardi disponibili per prestito alle banche di cui, nel periodo 2012-13 sono stati impegnati soltanto 50), nella fattispecie per la Spagna, il Portogallo, Cipro, l’Irlanda e la Grecia.

h. L’Unione bancaria è basata sul principio di uno scambio tra la promessa di aiuto alle banche in difficoltà e il controllo da parte della Bce, controllo inizialmente limitato ai 200 più grandi istituti bancari, contestualmente a test di solidità. Il primo passo verso l’Unione bancaria è stato il Single Supervisory Mechanism (Ssm). Nell’ottobre 2013, viene così istituito il nuovo sistema di supervisione finanziaria: lo Ssm ha la responsabilità per il controllo del sistema bancario ed è legato alla Bce. Ovviamente le istituzioni nazionali di controllo continuano ad adempiere il loro ruolo nella preparazione e messa in atto delle decisioni della Bce, che nel novembre 2014 ha iniziato a svolgere queste sue nuove funzioni.

i. Viene inoltre configurata la possibilità di negoziare un accordo contrattuale tra le istituzioni europee e uno stato membro: lo stato in difficoltà deve negoziare con la Commissione (in accordo con la Bcee in certi casi con l’Imf) un accordo dettagliato che precisi, da un lato, l’aiuto richiesto e, dall’altro, le condizioni europee.

di Mario Telò

Approfondimento

La storia della Pesc e della Pesd ha visto una successione di importanti passi in avanti e altrettanto rilevanti battute d’arresto, che hanno sottolineato i limiti del coordinamento in una materia saldamente ancorata all’interesse nazionale. Il 1952 vide la firma del Trattato che istituiva una Comunità europea di difesa (Ced) tra Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Belgio (trattato affossato nel 1954 dall’assemblea nazionale francese), ma fu con la creazione dell’Unione europea occidentale (Ueo) nel 1955 che venne posto il primo vero tassello per la creazione di una Politica estera e di difesa comune (Pesd). Solo con il trattato di Maastricht (in vigore dal 1993) l’Ueo venne dichiarata ‘braccio militare dell’Unione’, confluendo e dando sostanza alla neonata Pesc.

Proiettando l’Unione Europea sulla scena internazionale, definendone i valori, rendendo chiaro l’impegno verso il mantenimento della pace e la promozione della sicurezza internazionale, la Pesc fornì un contributo decisivo alla storia dell’Unione come security provider. Un tentativo di costruire una leadership franco-britannica fu il vertice Chirac-Blair di Saint Malo del 1998 in cui il Regno Unito, con un’evidente sterzata rispetto a posizioni britanniche precedenti, caldeggiò lo sviluppo di un potenziale militare propriamente europeo. Già con il Trattato di Amsterdam del 1997 si era discusso di una capacità di intervento europea al di fuori della cornice Nato per assolvere le cosiddette missioni di ‘Petersberg’ (missioni umanitarie o di evacuazione; di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace; di unità combattenti per la gestione delle crisi, comprese le operazioni per il ripristino della pace; le azioni di disarmo; di consulenza e di assistenza in materia militare; le operazioni di stabilizzazione post-conflitti). Con l’accordo ‘Berlin Plus’ del 2003 si definiva la possibilità di utilizzo di assetti e capacità Nato per iniziative di ‘crisis management’ a guida europea. Sempre del 2003 è l’elaborazione della strategia di sicurezza europea ‘A secure Europe in a better word’ che individuò sfide nuove e fornì linee guida per la loro comprensione e gestione.

Il trattato di Lisbona (in vigore dal 2009) ha ricompreso la Pesc nello spazio più ampio dell’‘azione esterna dell’Unione’, ha rivisto le procedure di ‘crisis management’ attraverso un ‘comprehensive approach’, volto a favorire uno sguardo olistico verso potenziali situazioni di crisi e l’utilizzo congiunto di strutture civili e militari e ha rafforzato il ruolo dell’Alto rappresentante (istituito con il trattato di Amsterdam), di fatto il ministro degli esteri dell’Unione Europea, ma anche capo del Consiglio europeo (il cosiddetto ‘doppio cappello’, collante tra l’anima federale e intergovernativa dell’Unione). Dal 2014 al 2019 l’Italiana Federica Mogherini (che segue l’inglese Catherine Ashton) ricoprirà tale incarico, affiancata dal Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas, il corpo diplomatico dell’Unione creato nel 2010). Quartiere generale dell’istituzione è Bruxelles, dove lavorano circa 1600 persone, cui si aggiungono 136 delegazioni nel mondo, con circa 2100 addetti. L’Alto rappresentante è anche a capo dell’Agenzia europea di difesa, anello cardine della Pesc e della Pesd. La creazione di una ‘Permanent Structured Cooperation’ (Pesco) permette a stati membri volonterosi e capaci di intraprendere iniziative in maniera congiunta, così da creare una geometria variabile in ambito di sicurezza. Infine, la rimozione della struttura ‘a pilastri’ operata dal Trattato di Lisbona ha enfatizzato il concetto della ‘loyalty’ intesa come mutua assistenza e sincera cooperazione tra Unione e stati membri anche in questo ambito di manovra. L’azione dell’Unione paga lo scotto di un’incompleta integrazione, che risulta purtroppo rischiosa vista la complessità delle sfide. Da un lato mancano una visione di lungo termine che possa dare uno slancio significativo al coordinamento tra attori europei e un maggior peso all’Unione come attore di sicurezza. Dall’altro l’Unione fa fatica a trovare un terreno comune a tutti gli stati, dato che la peculiarità di questo settore lo rende particolarmente importante per gli interessi e il tessuto economico e strategico di ciascuno di essi. Inoltre, a ciò si aggiungono la concentrazione dell’industria di difesa in pochi paesi e la scure che si è abbattuta sui budget di difesa dalla fine della Guerra fredda, rafforzata dalla recente e perdurante crisi economica. Dal 2012, tuttavia, sembra che la Pesd sia di nuovo tornata al centro del dibattito politico, con l’obiettivo di mettere a frutto le lezioni del passato.

di Michela Ceccorulli

Approfondimento

Nell’Unione Europea del Trattato di Maastricht organizzata in tre pilastri, il terzo fondamento riguardava giustizia e affari interni. Nato come un ambito di cooperazione intergovernativa, esso si è aperto alla dimensione comunitaria che sta avanzando non senza difficoltà. Il terzo pilastro, dal Trattato di Amsterdam (1997), si è chiamato, infatti, spazio di libertà, sicurezza e giustizia: denominazione rimasta anche nell’attuale Trattato di Lisbona che ha superato la struttura in tre pilastri. Si va così delineando uno spazio giuridico europeo dove vigono valori comuni contro criminalità, razzismo, xenofobia, e ogni discriminazione; dove si afferma il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie civili e penali (art. 67 Tfue).

Per quanto riguarda il retroterra storico, nel Trattato di Roma del 1957 questo spazio riguardava meramente la libera circolazione dei lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità. La seconda tappa è l’Atto unico europeo del 1986 che ha riconosciuto la libertà di movimento delle persone. Tuttavia, la soppressione effettiva dei controlli alle frontiere interne, a causa dell’opposizione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca, è stata possibile in quegli anni soltanto attraverso un accordo al di fuori del quadro giuridico comunitario (l’Accordo di Schengen del 1985), concordato tra un numero ristretto di stati (Francia, Germania e i tre paesi del Benelux). Il Trattato di Maastricht (1992) ha istituito la cittadinanza europea, che implica la libera circolazione dei cittadini dell’Eu e concretizzato il diritto di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri (ora articolo 21 Tfue). L’applicazione di questo sviluppo importante dallo stadio della mobilità dei lavoratori a quella dei cittadini è stato agevolato dalle sentenze della Corte di giustizia di Lussemburgo.

Lo spazio europeo ha come motore d’integrazione l’abolizione dei controlli alle frontiere interne avvenuta nel quadro della cooperazione intergovernativa di Schengen. Questa si è rivelata fin dai suoi esordi come un laboratorio per lo sviluppo delle politiche dell’Unione Europea in materia di libertà, sicurezza e giustizia. L’acquis di Schengen è confluito nel quadro dell’Unione attraverso i trattati europei da Amsterdam (1997) a quello di Lisbona (entrato in vigore nel 2009). Nella prima fase, sotto il Trattato di Amsterdam, l’applicazione del metodo comunitario è stata possibile solo per le questioni relative a frontiere, asilo e immigrazione (regolate oggi dagli articoli 77, 78 e 79 Tfue), mentre il metodo intergovernativo ha continuato ad applicarsi alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia civile e penale e per il sistema d’informazione Schengen (oggi articoli 81-89 Tfue).

Tra i vari ambiti oggetto dell’acquis di Schengen sono da ricordare:

– la cooperazione di polizia (ai sensi dell’articolo 39 della convenzione Cas, i servizi di polizia degli stati membri si assistono ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili);

– la cooperazione giudiziaria penale, che ha realizzato una decisione importante relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna dei ricercati fra gli stati;

– la politica anti-droga e il controllo delle armi da fuoco.

Non tutti gli stati membri dell’Unione partecipano alla cooperazione di Schengen, avendo Regno Unito, Irlanda e Danimarca ottenuto un trattamento differenziato. Anche se bisogna ricordare che la cooperazione di Schengen comprende anche quattro stati non-Eu (Norvegia, Islanda, Norvegia e Svizzera).

Parallelamente all’integrazione progressiva nei trattati, il processo è avanzato anche sul piano operativo: il sistema d’informazione Schengen (Sis) è ormai la più grande banca dati comune in materia di mantenimento della sicurezza pubblica, di sostegno alla cooperazione giudiziaria e di polizia e di gestione dei controlli alle frontiere esterne.

La forma più evoluta di cooperazione operativa è rappresentata dall’agenzia Frontex, istituita nel 2004, il cui mandato è già stato ampliato nel 2007 e 2011 per la gestione della cooperazione operativa delle frontiere esterne attraverso il nuovo sistema denominato Eurosur. Nel 2014 si è anche previsto che Frontex possa coordinare azioni di search and rescue in occasione delle operazioni di sorveglianza in mare aperto. Ciò le ha consentito attraverso l’operazione Triton di riprendere almeno in parte le attività di salvataggio che l’Italia ha svolto con l’iniziativa Mare Nostrum. Non vanno comunque sottovalutate le difficoltà che incontra la cooperazione fra stati membri che rimane su base volontaria – nonostante l’articolo 80 del Tueabbia formalizzato il principio di solidarietà fra gli stati membri – a riprova di quanto sia difficile un effettivo processo di sovranazionalizzazione quando esso implica un maggiore impegno economico degli stati membri.

Nel periodo successivo al Trattato di Lisbona, la cooperazione Schengen (assorbita nel sistema giuridico dell’Eu ma sempre a geometria variabile) è rimasta il fulcro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il ‘programma di Stoccolma’ (piano quinquennale 2009-14), adottato dal Consiglio europeo, prevede la gestione integrata delle frontiere europee. Tuttavia, differenze evidenti sono apparse durante i negoziati per la riforma della governance di Schengen a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Infatti, su tali questioni c’è tensione tra parlamento europeo e Commissione da un lato, e Consiglio dall’altro. Infatti i primi chiedono l’approfondimento di una governance comunitaria con tutte le garanzie democratiche, il secondo tende a conservare il ruolo centrale degli stati nazionali. Tensione emblematica in uno spazio dove si incrociano le sovranità nazionali e le necessità di una regolamentazione sovranazionale e dove sempre più centrale diventa il rapporto fra libertà e sicurezza.

di Francesca Ferraro

Approfondimento

Alle origini delle Comunità europee, la tutela dell’ambiente non era menzionata nei trattati istitutivi. Soltanto attraverso il ricorso alla clausola che permette di espandere i campi d’applicazione dell’azione comunitaria fu possibile per al Cee, a partire dagli anni Sessanta, adottare sporadiche azioni di politica ambientale. Nata dunque come ‘figlia illegittima’ (Krämer), la politica ambientale europea riguardò inizialmente ambiti settoriali piuttosto limitati come la classificazione delle sostanze pericolose e la protezione degli uccelli selvatici. La tutela dell’ambiente assunse una base giuridica soltanto nel 1986, grazie all’Atto unico che inserì l’obiettivo di miglioramento della qualità dell’ambiente fra gli scopi perseguiti dalla Comunità. Dal 1986 la tutela dell’ambiente è stata così progressivamente elevata a scopo essenziale dell’Unione, inscritto all’interno di quell’orizzonte di prospettiva più ampio e dinamico che è lo sviluppo sostenibile dell’Europa e della terra, introdotto dal Trattato di Maastricht nel 1992 ed espressamente richiamato tra gli obiettivi interni ed esterni dell’Unione (art. 3 del Tue) dal Trattato di Lisbona 2007. Il Tfuededica un intero titolo all’ambiente, affermando che la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, uso accorto e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. Sotto il profilo procedurale, la politica ambientale rientra tra le materie di competenza concorrente, assoggetta alla procedura legislativa ordinaria. Sotto il profilo sostanziale, una delle novità più significative del Trattato di Lisbona è l’esplicita menzione dei cambiamenti climatici e il ruolo dell’Eu nel combatterli sul piano internazionale.

In termini di public policies, gli elementi di gradualismo e incrementalismo sono stati i tratti principali del processo di costruzione della politica ambientale europea. In tal senso alcuni autori hanno parlato di europeizzazione della politica ambientale, definita come macro-processo di mutual learning capace di armonizzare i diversi stili nazionali di policy-making. L’europeizzazione può essere vista anche come immagine riflessa del processo d’integrazione politica europea, caratterizzato da interessanti fenomeni d’ibridazione reciproca, downloading e uploading di politiche nazionali tra membri.

Tale processo, che sembrava almeno all’inizio marginale, si sta dimostrando un elemento assai prezioso al fine di contribuire all’approfondimento di un possibile percorso d’integrazione politica. In questo senso, la politica ambientale ha, passo dopo passo, conquistato striscianti e trasversali spazi d’influenza trasformandosi da issue di low politics a una di high politics. L’ambiente ha silenziosamente assunto un ruolo chiave nel processo d’integrazione politica europea, trasformandosi in un ambito dove l’integrazione ha raggiunto livelli molto avanzati e successi inaspettati. Ciò è stato possibile perché la politica dell’ambiente è stata a lungo ritenuta come una policy area largamente consensuale tra gli stati membri. E fu proprio questa percezione di un’immagine benigna e fondamentalmente innocua dell’ambiente a consentire un’evoluzione spiccatamente sovranazionale della politica ambientale europea, nonché dell’integrazione politica attraverso quest’ultima.

Quanto agli scenari futuri, la politica ambientale e il cambiamento climatico possono offrire all’Eu la storica opportunità di dimostrare a se stessa e al resto del mondo che l’Unione è un’idea ben più multidimensionale della mera creazione di un mercato. Quest’opportunità si traduce in una nuova sfida: quella dell’integrazione politica anche attraverso la politica ambientale da studiare e approfondire soprattutto nelle sue interessanti implicazioni esterne e internazionali. In tal senso, l’Eu rappresenta per il mondo un interessante laboratorio di governance ambientale regionale da prendere come riferimento e dal quale ripartire alla ricerca di risposte innovative e realistiche alla sfida globale del cambiamento climatico. Segnaliamo in particolare le seguenti iniziative:

- il Pacchetto clima e energia 2008, che ha perfezionato il sistema di scambio delle quote di emissione e fissato l’obiettivo 20-20-20 (riduzione delle emissioni di gas a effetto-serra del 20%; 20% del fabbisogno di energia assicurato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell’efficienza energetica entro il 2020);

- l’inserimento dell’ambiente e della crescita sostenibile nella strategia di Lisbona del 2000 e nella Strategia Europa 2020, fondata sull’idea di green economy;

- le conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2014 sul 2030 Climate and Energy Policy Framework contenenti sia l’impegno unilaterale di riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030 sia l’impegno politico al massimo sforzo nella conduzione dei negoziati Unsul cambiamento climatico in vista della Cop21 a Parigi nel dicembre 2015.

Si tratta di importanti dimostrazioni di una tendenza che vede l’Eu direttamente impegnata come leader mondiale sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, proponendo all’esterno (non senza ostacoli e sconfitte) quell’esperienza di sovranità condivisa già istituzionalizzata all’interno tra i suoi stati membri in materie d’importanza crescente quali la politica ambientale e la lotta al cambiamento climatico.

*Le opinioni dell’autore non sono riconducibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

di Edoardo Berionni Berna*

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata