Neoplasie

Enciclopedia del Novecento II Supplemento (1998)

Neoplasie

Cause e prevenzione, di Bruce N. Ames, Lois S. Gold e Walter C. Willett

Oncologia clinica, di Georges Mathé e Paolo Pontiggia

Oncologia sperimentale, di Giancarlo Vecchio

Cause e prevenzione di Bruce N. Ames, Lois S. Gold e Walter C. Willett

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Andamenti epidemiologici. 3. I meccanismi della carcinogenesi: a) lesioni del DNA, mutazioni e divisione cellulare; b) punti di controllo del ciclo cellulare; c) sistemi di difesa. 4. I principali fattori di rischio: a) fattori endogeni; b) dieta; c) tabacco; d) infezioni croniche, flogosi e cancro; e) ormoni. 5. Fattori di rischio meno importanti: a) attività professionale; b) esposizione al sole; c) fattori iatrogeni; d) inquinamento. 6. Fattori ereditari. 7. Errori di valutazione; limiti di validità dei test sugli animali. 8. Conclusione. □ Bibliografia.

1. Introduzione

I dati epidemiologici indicano che è possibile diminuire l'incidenza del cancro specialmente attraverso la riduzione del fumo, un maggior consumo di frutta e verdura e il controllo delle infezioni. Altre precauzioni consistono nell'evitare un'intensa esposizione ai raggi solari, nell'intensificare l'attività fisica, nel ridurre il consumo di bevande alcoliche e, per quanto possibile, di carne rossa. Per conseguire una netta riduzione del cancro della mammella è probabile che si debbano modificare i livelli degli ormoni sessuali; lo sviluppo di metodi pratici per ottenere questo risultato dovrebbe costituire un obiettivo di ricerca prioritario. La determinazione del potenziale ruolo protettivo di specifici antiossidanti e di altri costituenti di frutta e verdura merita grande attenzione. Già ora siamo in grado di ridurre il rischio di contrarre molte forme di cancro, ma vi è ampio spazio per ulteriori progressi. Gli studi sui meccanismi della carcinogenesi hanno indicato quanto importante sia il ruolo svolto dal danno ossidativo endogeno a carico del DNA, un danno peraltro controbilanciato da elaborati processi di difesa e di riparazione. La velocità della divisione cellulare, che è influenzata dagli ormoni, dall'età, dalla citotossicità e da processi infiammatori, è anch'essa un fattore chiave, in quanto determina la probabilità che lesioni del DNA si trasformino in mutazioni. È probabile che questi meccanismi siano alla base di molti dei casi osservati; nello stesso tempo essi suggeriscono interventi pratici e aree di ulteriore ricerca.

In questo articolo verranno discusse le cause di cancro principali e secondarie, evidenziandone in particolar modo i meccanismi, la cui comprensione - grazie ai rapidi progressi che si stanno registrando - consente di attuare la prevenzione. B. E. Henderson, R. K. Ross e M. C. Pike (v., 1991) hanno esaminato le probabili cause di cancro nel 1991, a un decennio di distanza dall'esauriente rassegna di Doll e Peto (v., 1981). L'opera di Henderson e collaboratori, in seguito integrata dalla nostra (v. Ames e altri, 1995), include una tabella del numero stimato dei casi di cancro negli Stati Uniti, suddivisi in base all'area geografica, con l'indicazione delle cause note e di quelle possibili.

Non verrà invece discusso un altro tema di grande importanza, come la scoperta di un cancro nelle primissime fasi e delle lesioni preneoplastiche, la cui trattazione esula dallo scopo di questo articolo.

2. Andamenti epidemiologici

Nel 1993, negli Stati Uniti, il cancro ha provocato il 23% delle morti premature misurate in anni-persona, pari a circa 530.000 decessi (v. Miller e altri, 1993). Alle quattro principali forme di cancro (del polmone, del colon-retto, della mammella e della prostata) è imputabile il 55% dei decessi. Secondo i dati, aggiornati al 1993, raccolti nell'ambito del programma SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) del National Cancer Institute, il tasso di mortalità ripartito per età per tutte le forme di cancro messe insieme (esclusi il cancro del polmone e quello dei bronchi) è diminuito dal 1950 al 1990 per tutti i gruppi di età eccettuato quello dagli 85 anni in su: la diminuzione è andata dal 71%, nel gruppo 0-4 anni, all'8% nel gruppo 74-85. ‟Se si escludesse il cancro del polmone, il tasso di mortalità complessivo dovuto al cancro risulterebbe diminuito di oltre il 14% tra il 1950 e il 1990" (v. Miller e altri, 1993). Il fumo, oltre a causare la maggior parte dei casi di cancro del polmone, contribuisce ad altre patologie maligne, quali i tumori della bocca, dell'esofago, del pancreas, della vescica, la leucemia e forse il cancro del colon; se si escludessero anche questi tumori la diminuzione risulterebbe maggiore.

Se si tiene conto anche del cancro del polmone, la mortalità complessiva per cancro è diminuita di oltre il 25% per ciascun gruppo d'età sotto i 45 anni ed è aumentata per i gruppi d'età al di sopra dei 55 anni. Le diminuzioni dei decessi per cancro durante il periodo in questione riguardano principalmente i tumori dello stomaco, del collo dell'utero, dell'utero e del retto. Gli aumenti sono dovuti soprattutto al cancro del polmone, causato dal fumo (responsabile del 30% di tutti i decessi per cancro negli Stati Uniti), e ai linfomi non-Hodgkin (NHL). Le ragioni dell'aumento dell'NHL non sono chiare, ma è possibile che il fumo vi contribuisca e l'infezione da HIV rappresenti una causa relativamente rara ma in aumento.

Per interpretare i cambiamenti del tasso di mortalità si devono considerare sia i mutamenti dei tassi di incidenza (il numero dei nuovi casi di cancro diagnosticati) sia gli effetti del trattamento. Per certi tipi di cancro, l'aumento dei tassi di incidenza è dovuto, in parte, al fatto che è divenuto possibile effettuare una diagnosi precoce. Doll e Peto (v., 1981) nel loro esauriente studio sulle cause del cancro fanno notare che i tassi di incidenza non dovrebbero essere considerati isolatamente, perché potrebbero riflettere una maggiore registrazione dei casi e miglioramenti diagnostici; ad esempio, l'apparente aumento del tasso di incidenza del cancro tra gli uomini nati negli anni quaranta rispetto a quelli nati negli anni novanta del secolo scorso potrebbe spiegarsi proprio in questo modo, e il rapido aumento - nelle diverse classi d'età - dell'incidenza del cancro della prostata, non accompagnato da un aumento significativo della mortalità, è quasi certamente dovuto in larga misura al maggior numero di indagini su vasta scala (screening) e alla scoperta casuale del tumore durante una prostatectomia per ipertrofia prostatica benigna.

3. I meccanismi della carcinogenesi

a) Lesioni del DNA, mutazioni e divisione cellulare.

Le lesioni del DNA (basi danneggiate) hanno una certa probabilità di dare origine a mutazioni quando la cellula si divide. Il danno endogeno del DNA è diffuso (v. Ames e altri, 1993): in ogni cellula di un ratto vecchio sono presenti circa un milione di lesioni ossidative. Un agente mutageno esogeno, per esempio il vinilcloruro, produce un aumento delle lesioni in aggiunta al tasso base di lesioni endogene. Il potere mutageno di una particolare lesione dipende dalla velocità con cui viene ‛tagliata' dagli enzimi di riparazione del DNA e dalla probabilità che dia luogo a una mutazione quando la cellula si divide.

Mutazioni che si verifichino in diversi geni critici possono portare alla formazione di tumori (v. Vogelstein e altri, 1989). In circa la metà dei tumori umani si riscontrano mutazioni nel gene p53 che codifica per un soppressore di trasformazione, la proteina p53, la quale svolge un ruolo di controllo sul ciclo cellulare: la sua inattivazione dà luogo a una divisione cellulare incontrollata.

La divisione cellulare costituisce quindi un fattore critico nella mutagenesi (v. Ames e Gold, 1990; v. Ames e altri, 1995 e 1996; v. Henderson e altri, 1991). Pertanto un fattore decisivo nel determinare il potere mutageno di un agente è la sua capacità di incrementare il tasso di divisione delle cellule di primaria importanza; nel caso del cancro queste sono le cellule staminali, che, a differenza delle loro cellule figlie, non vengono eliminate. Aumentando il tasso di divisione delle cellule staminali aumenta la frequenza di mutazione e quindi la probabilità che compaia un cancro. Come previsto, le cellule che non si dividono vanno raramente incontro a trasformazione neoplastica. Un'intensificazione della divisione cellulare - e quindi un maggior rischio di cancro - può essere causata da agenti disparati, come più alti livelli di particolari ormoni, eccesso di calorie, infezioni e infiammazioni croniche, o sostanze chimiche assunte in dosi che provocano la divisione cellulare (v. Cunningham e altri, 1994; v. Ames e altri, 1996). Se aumentano sia il tasso di lesioni del DNA sia quello di divisione cellulare, allora si avrà un effetto moltiplicativo sulla mutagenesi (e sulla carcinogenesi); ciò può avvenire, per esempio, per l'assunzione, in dosi elevate, di un mutageno che, uccidendo un certo numero di cellule, stimoli la divisione cellulare per favorire la sostituzione delle stesse. Anche dosaggi protratti e massicci di agenti chimici che non danneggiano il DNA possono causare l'uccisione di cellule e la conseguente divisione cellulare, e quindi incrementare il rischio che si sviluppi un cancro.

b) Punti di controllo del ciclo cellulare.

In corrispondenza di alcuni stadi del ciclo cellulare vi sono alcuni ‛punti di controllo' che prevengono la divisione di cellule con troppe lesioni del DNA, e quindi inibiscono la comparsa di mutazioni (v. Ames e altri, 1995). Questa difesa, come la riparazione del DNA, non è perfetta. La rilevazione di lesioni nei geni trascritti è effettuata dall'apparato di trascrizione che produce l'mRNA. La presenza di lesioni sembra indurre la riparazione del DNA e anche fermare la divisione cellulare a livello dei punti di controllo. Il meccanismo può essere il seguente: la proteina p53, che agisce nel punto di controllo tra lo stadio G1 e lo stadio S, si associa alla proteina di replicazione e riparazione RPA (Replication Protein A); quando si verifica un danno del DNA, la proteina RPA si lega al DNA a catena singola e libera la p53; quest'ultima determina un blocco della divisione cellulare tra gli stadi G1 e S, prevenendo così la trasformazione delle lesioni in mutazioni. Inoltre la p53 può indurre la morte cellulare programmata (apoptosi) se il DNA è troppo danneggiato per essere riparato (v. neoplasie: Oncologia sperimentale, vol. XI).

c) Sistemi di difesa.

Il DNA viene protetto dagli agenti mutageni da sistemi di difesa, quali le transferasi del glutatione, che sono quasi tutti inducibili e agiscono impedendo l'accumulo di sostanze chimiche reattive elettrofile nelle cellule (v. Ames e altri, 1990). Inoltre, gli enzimi di riparazione del DNA, anche questi quasi tutti inducibili, provvedono a sostituire le eventuali basi danneggiate. L'effetto di una particolare aggressione chimica dipende dal livello di ciascuna difesa, che, a sua volta, dipende dalle precedenti esposizioni all'agente chimico. Le difese possono essere parzialmente disattivate dalla mancanza di particolari micronutrienti nella dieta (per esempio gli antiossidanti; v. Ames e altri, 1993).

4. I principali fattori di rischio

a) Fattori endogeni.

Se vengono ridotti i principali fattori esogeni di rischio per il cancro - il fumo, le infiammazioni croniche e una dieta non bilanciata - proporzionalmente aumenterà sia l'età alla quale il cancro fa la sua comparsa, sia la quota dei tumori provocati da processi endogeni.

I sottoprodotti ossidanti del metabolismo normale provocano estesi danni al DNA, alle proteine e ai lipidi. Noi sosteniamo che questi danni (uguali a quelli prodotti dalle radiazioni) costituiscono uno dei principali fattori responsabili dell'invecchiamento e delle malattie degenerative che ne sono proprie, quali il cancro, l'infarto, la cataratta e determinate disfunzioni cerebrali (v. Ames e altri, 1993). Le difese antiossidanti contro questi danni comprendono l'ascorbato, i tocoferoli e i carotenoidi.

La degenerazione delle cellule somatiche durante l'invecchiamento sembra contribuire in buona parte alle malattie degenerative. L'incidenza complessiva del cancro in varie specie di mammiferi sembra aumentare con la quarta potenza dell'età. Peraltro, la vita media dell'uomo è andata crescendo nei circa 60 milioni di anni della sua evoluzione, per cui si è andata via via spostando l'età alla quale il rischio di cancro è maggiore; quindi, a due anni di età tale rischio è molto alto in una specie a vita breve come il ratto, ma basso nell'uomo.

Un importante fattore di longevità sembra essere il tasso metabolico basale, che è circa sette volte più alto in un ratto che in un essere umano e che potrebbe far aumentare notevolmente il livello degli ossidanti endogeni e di altri sottoprodotti mutageni del metabolismo. Il livello del danno ossidativo a carico del DNA sembra essere approssimativamente collegato al tasso metabolico in un certo numero di specie di mammiferi.

Alcuni sottoprodotti del metabolismo normale, per esempio il radicale superossido, il perossido di idrogeno e il radicale ossidrile, sono gli stessi mutageni ossidativi prodotti da radiazioni. Il danno ossidativo a carico del DNA, delle proteine e di altre macromolecole si accumula con l'età, ed è stato postulato che sia un importante, ma non l'unico, tipo di danno endogeno che conduce all'invecchiamento. La perossidazione dei lipidi dà luogo a mutageni: epossidi lipidici, idroperossidi lipidici, radicali alcossilici e perossilici lipidici ed enali (aldeidi α, β-insature). L'ossigeno monoatomico, una forma di ossigeno mutagena ad alta energia, può essere prodotto per trasferimento di energia dovuto all'assorbimento della luce, per combustione respiratoria da neutrofili o per perossidazione di lipidi, ed è efficacemente neutralizzato dai carotenoidi che dissipano l'energia in eccesso (v. radicali liberi: Biologia e patologia, vol. XI).

Nel metabolismo normale, il DNA si ossida perché le difese antiossidanti, per quanto numerose, non sono perfette. Il DNA ossidato viene riparato da enzimi, i quali tagliano i tratti lesionati che vengono quindi escreti nelle urine. Sono stati sviluppati metodi per analizzare parecchie di queste basi danneggiate escisse, presenti nelle urine di Roditori e di esseri umani, che per la maggior parte sono risultate basi libere derivanti da riparazioni da parte delle glicosilasi. È stato stimato che il numero degli eventi ossidativi del DNA per cellula, al giorno, sia pari a circa 100.000 nel ratto e approssimativamente dieci volte meno nell'uomo. Gli enzimi di riparazione del DNA rimuovono efficacemente la maggior parte delle lesioni, ma non tutte. Le lesioni ossidative del DNA si accumulano con l'età, così che un ratto vecchio (di due anni) ha circa un milione di lesioni del DNA per cellula, circa il doppio rispetto a un ratto giovane. Anche le mutazioni si accumulano con l'età: per esempio, la frequenza delle mutazioni somatiche è circa nove volte maggiore nella popolazione anziana che fra i neonati, ma è sconosciuto quale sia il contributo delle lesioni ossidative del DNA a questo fenomeno. L'importanza di questo tipo di lesioni nel cancro e nell'invecchiamento è sottolineata dall'esistenza di specifiche glicosilasi di riparazione, che le tagliano dal DNA: per esempio, nel caso di una lesione causata da un danno ossidativo a carico dei residui di guanina nel DNA, che produce 8-oxo-guanina, la soppressione dell'attività glicosilasica specifica comporta un apprezzabile incremento del tasso di mutazione spontanea, il che dimostra l'intrinseco danno mutageno di questa lesione. Probabilmente anche molte delle altre principali lesioni ossidative del DNA (circa 20) contribuiscono all'insorgenza di tumori e all'invecchiamento.

Per la sua vicinanza agli ossidanti generati durante la fosforilazione ossidativa, il DNA mitocondriale (mtDNA) subisce un danno ossidativo dieci volte maggiore rispetto a quello del DNA nucleare. La cellula si difende contro questo alto tasso di danneggiamento tramite un continuo turnover di mitocondri, quindi, presumibilmente, rimuovendo i mitocondri alterati che stanno producendo più ossidanti. Malgrado questo turnover, con l'età le lesioni ossidative si accumulano nell'mtDNA a una velocità più alta che nel DNA nucleare, e ciò può spiegare il maggior numero di mutazioni che vi si riscontrano.

Gli ossidanti danneggiano le proteine oltre che il DNA. Gli enzimi proteolitici protettivi che idrolizzano le proteine ossidate non bastano a evitarne l'accumulo col tempo. In due malattie umane associate all'invecchiamento prematuro, la sindrome di Werner e la progeria, le proteine ossidate si accumulano a una velocità molto più alta del normale. Anche le lipofuscine fluorescenti, che si pensa siano in parte originate da legami crociati tra una proteina e prodotti della perossidazione dei lipidi, si accumulano con l'età. Un'altra comune conseguenza di stress ossidativi, come la radiazione UV o il fumo, sono le cataratte, anch'esse dovute ad accumulo di una proteina ossidata o a insufficiente protezione antiossidante.

b) Dieta.

Si ritiene che circa un terzo dei casi di cancro dipenda dalla dieta, ma solo lentamente si sta chiarendo quali siano i fattori responsabili.

1. Prevenzione del cancro tramite riduzione delle calorie o delle proteine (v. Ames e altri, 1995). - Nei Roditori una dieta ipocalorica in sostituzione di un'alimentazione ad libitum determina una marcata diminuzione dell'incidenza dei tumori e un aumento della durata della vita, ma fa calare la fertilità. La riduzione delle proteine sembra avere effetti simili, ma è stata studiata meno. L'adattamento (fitness) darwiniano negli animali sembra essere incrementato da cambiamenti ormonali che differiscono la funzione riproduttiva durante periodi di scarsa disponibilità di cibo, perché le risorse alimentari vengono impiegate nel mantenimento del corpo finché non siano nuovamente sufficienti a consentire una riproduzione coronata da successo. Si stanno facendo progressi nella comprensione dei meccanismi responsabili del marcato effetto delle restrizioni alimentari sull'invecchiamento e sul cancro, effetto che può in buona parte essere dovuto a un minor danno ossidativo. Una limitazione della dieta porta a una più efficiente riparazione del DNA e a una migliore respirazione mitocondriale. Un rinvio del declino - dipendente dall'età - delle difese antiossidanti negli animali sottoposti a dieta ipocalorica suggerisce che questa potenzi le funzioni di mantenimento e riduca il danno ossidativo. Le migliori difese antiossidanti possono anche render conto della più efficiente risposta immunitaria. Ambedue le diminuzioni, calorica e proteica, rallentano l'accumulo di proteine ossidate che accompagna l'invecchiamento nei ratti. Rispetto a quelli alimentati ad libitum, i roditori soggetti a dieta ipocalorica presentano, in diversi tessuti, tassi mitotici decisamente più bassi che, con ogni probabilità, contribuiscono alla diminuzione dell'incidenza dei tumori. Pertanto, gli effetti della più elevata attività necessaria al mantenimento in condizioni di regime alimentare limitato - riduzione del danno ossidativo a carico del DNA e delle proteine, diminuzione delle lesioni del DNA e delle proteine, rallentamento della divisione cellulare - potrebbero quindi risultare in una diminuzione delle mutazioni somatiche che portano al cancro. Per quanto i dati epidemiologici sulle limitazioni della dieta negli esseri umani siano scarsi, l'ipotesi che una diminuzione della crescita staturale possa costituire una misura importante nella profilassi del cancro umano è avvalorata da studi epidemiologici che indicano tassi più elevati di cancro della mammella e di altri tumori tra le persone più alte: per esempio le donne giapponesi, che sono ora più alte, vanno incontro a un menarca anticipato e presentano tassi di cancro della mammella maggiori di prima. Inoltre, in molti casi, i differenti tassi di cancro della mammella nei vari paesi e i diversi andamenti di questa patologia nel corso del tempo all'interno dei singoli paesi, sembrano corrispondere alle variazioni dei tassi di crescita e dell'altezza media raggiunta.

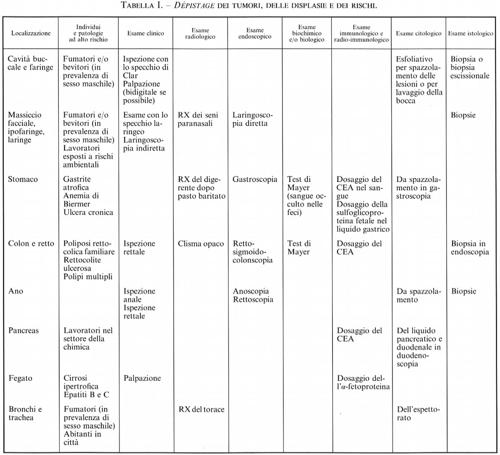

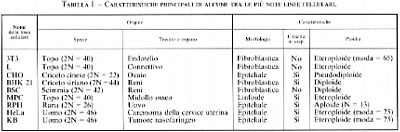

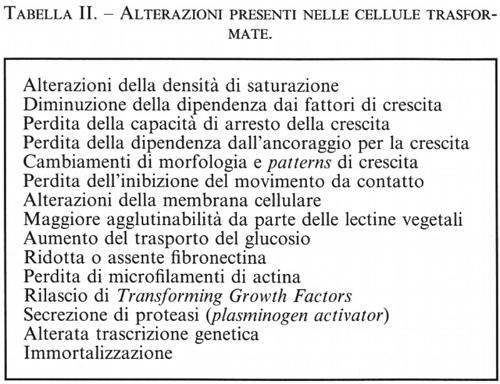

2. La prevenzione del cancro tramite l'introduzione di frutta e verdura nel regime alimentare (v. tab. I; v. Ames e altri, 1995; v. Block e altri, 1992). - Il consumo di una quantità sufficiente di frutta e verdura è associato a un minor rischio di malattie degenerative quali il cancro, le malattie cardiovascolari, la cataratta e le disfunzioni cerebrali e immunitarie. Sono stati passati in rassegna circa 200 studi epidemiologici, e tutti concordano nel mettere in relazione la mancanza di un adeguato consumo di frutta e verdura con l'incidenza del cancro (v. Block e altri, 1992). Il quarto della popolazione che consuma meno frutta e verdura, rispetto a quello che ne consuma di più, presenta un tasso di incidenza circa doppio per la maggior parte dei tipi di cancro (polmone, laringe, cavo orale, esofago, stomaco, colon e retto, vescica, pancreas, collo dell'utero e ovaie). L'effetto protettivo nel caso dei tumori legati agli ormoni è più debole e meno sicuro: per il cancro della mammella l'effetto protettivo sembra essere di circa il 30%. Secondo un'altra ricerca, sembra che il consumo di frutta e verdura eserciti un effetto protettivo nei confronti non solo del cancro, ma anche dei disturbi cardiaci e di altre malattie degenerative dell'invecchiamento. Solo il 9% degli Americani consuma il quantitativo di frutta e verdura raccomandato dal National Cancer Institute e dal National Research Council: due porzioni di frutta e tre di verdura al giorno.

Studi sui meccanismi biochimici suggeriscono che gli antiossidanti presenti nella frutta e nella verdura possono spiegare una buona parte dell'effetto benefico di questi alimenti. Comunque è difficile distinguere, sulla base di studi epidemiologici, gli effetti dovuti all'assunzione col regime alimentare degli antiossidanti ascorbato, tocoferoli e carotenoidi da quelli dovuti ad altre importanti vitamine e ad altri costituenti della frutta e della verdura. Inoltre, è improbabile che tutti i composti che condividono proprietà antiossidanti abbiano effetti simili contro tutti i tipi di cancro, dato che ogni antiossidante ha una funzione peculiare e una distinta distribuzione nel corpo. Infine, anche se uno specifico antiossidante può svolgere un ruolo cruciale nel limitare l'incidenza del cancro, la sua concentrazione in una particolare popolazione può già essere sufficiente, talché un maggior consumo non sarebbe di giovamento.

Sono stati riportati solo pochi studi randomizzati volti a saggiare la possibilità che gli antiossidanti contribuiscano a prevenire il cancro negli esseri umani. In una ricerca condotta nella campagna cinese, una combinazione di integratori antiossidanti è risultata efficace nel ridurre l'incidenza del cancro dello stomaco, una malattia che è stata ripetutamente associata a uno scarso consumo di frutta e verdura. Comunque, le integrazioni di β-carotene non hanno ridotto il numero dei casi di cancro della pelle, così come la somministrazione delle vitamine C ed E e di β-carotene non ha fatto diminuire i casi di polipi del colon. Secondo i risultati di un ampio studio condotto di recente in Finlandia su trentenni forti fumatori, le integrazioni di β-carotene produrrebbero un leggero incremento del rischio di cancro del polmone e di malattie coronariche, nonché della mortalità complessiva, in contrasto con i risultati di molte osservazioni circa la funzione protettiva esercitata dal consumo di frutta e verdura. In questo stesso studio una modesta dose di vitamina E si è dimostrata senza relazione col rischio di cancro del polmone; va peraltro rilevato che non è stata somministrata vitamina C, la quale, come noto, è necessaria per rigenerare la vitamina E. La durata della ricerca finlandese (sei anni) forse è stata insufficiente per osservare un effetto protettivo che potrebbe operare nei primi stadi della carcinogenesi. Attualmente, quindi, i dati epidemiologici sull'efficacia di un maggior consumo di antiossidanti nella prevenzione del cancro umano non risultano coerenti. Ciononostante, dati biochimici che indicano la presenza di massicci danni ossidativi a carico del DNA, delle proteine e dei lipidi, così come un indizio indiretto - il maggior danno ossidativo a carico del DNA dello sperma umano, che si riscontra in presenza di un insufficiente apporto di ascorbato nella dieta -, suggeriscono la necessità di ulteriori indagini sugli antiossidanti potenzialmente efficaci. Oltre che sugli antiossidanti a piccola molecola introdotti nel regime alimentare, come la vitamina C, la vitamina E e vari carotenoidi, è stata richiamata l'attenzione su un certo numero di antiossidanti fisiologici precedentemente trascurati, tra cui l'urato, la bilirubina, la carnosina e l'ubichinolo. L'ubichinone (CoQ1), per esempio, è una piccola molecola cruciale per il trasporto di elettroni nei mitocondri per generare energia: la sua forma ridotta, l'ubichinolo, è un efficace antiossidante delle membrane. Livelli ottimali di ubichinone/ubichinolo nella dieta potrebbero essere importanti in molte malattie degenerative.

Oltre agli antiossidanti, molti altri composti contenuti nella frutta e nella verdura possono contribuire alla riduzione del cancro. L'acido folico può essere particolarmente importante (v. Ames e altri, 1995): una sua scarsa assunzione causa rotture di cromosomi nei Roditori e negli esseri umani e aumenta l'incidenza del tumore in alcuni tipi di roditori. L'acido folico è necessario per la sintesi dei nucleotidi del DNA e la carenza di folato provoca rotture del DNA attraverso la mancata incorporazione di uracile. L'assunzione di bassi livelli di folato è stata associata a parecchie neoplasie, compresi gli adenomi e i tumori del colon. Una carente assunzione di acido folico con la dieta sembra diffusa tra gli Americani, com'è dimostrato dagli alti livelli di omocisteina nel sangue e dall'evidente relazione con difetti del tubo neurale negli embrioni. Circa il 15% della popolazione degli Stati Uniti e circa la metà dei bambini o degli anziani di colore appartenenti a famiglie a basso reddito presentano una concentrazione di acido folico inferiore a 4ng/ml di siero, che rappresenta un valore di soglia al di sotto del quale sono state osservate rotture dei cromosomi. La presenza nella dieta di fibra ottenuta soltanto da cibi di origine vegetale può contribuire ad abbassare il rischio di cancro del colon. La vitamina A, che può derivare da alcuni carotenoidi nonché da alimenti di origine animale, regola il differenziamento cellulare e riduce l'incidenza del tumore in molti animali e forse nell'uomo. Frutta e verdura possono anche ridurre il rischio di cancro perché contengono un'ampia varietà di possibili antiossidanti, come i flavonoidi, nonché di induttori di enzimi disintossicanti, come gli indoli; inoltre, gli alimenti di origine vegetale contengono una vasta gamma di estrogeni deboli che possono agire come antiestrogeni competendo con gli estrogeni endogeni.

3. Altri aspetti della dieta. - Se, da un lato, i benefici della frutta e della verdura nella prevenzione del cancro sono comprovati molto chiaramente da studi epidemiologici, dall'altro forti analogie a livello internazionale suggeriscono che il grasso animale (ma non quello vegetale) e la carne rossa possano far aumentare l'incidenza dei tumori della mammella, del colon e della prostata. Tuttavia, studi prospettici ad ampio spettro hanno concordemente dimostrato che sussiste una associazione debole o nulla tra il consumo di grassi e l'incidenza del cancro della mammella. Il grasso animale e la carne rossa sono stati invece associati al rischio di cancro del colon in numerosi studi di casi-controllo e per coorti, ma l'associazione con il consumo di carne sembra essere quella più diffusa. Il consumo di grasso animale e di carne rossa è stato associato al rischio di cancro della prostata in molteplici studi: i meccanismi ipotizzati alla base di queste associazioni comprendono gli effetti dei grassi assunti con la dieta sui livelli degli ormoni endogeni, gli effetti proliferativi degli acidi biliari sulla mucosa del colon, gli effetti dovuti a cancerogeni prodotti nella cottura della carne e un'eccessiva assunzione di ferro. È possibile, per quanto indimostrato, che un'eccessiva assunzione di ferro (nell'intestino il ferro-eme della carne è assorbito come tale) contribuisca alla produzione di radicali dell'ossigeno; comunque, l'importanza di questi meccanismi resta ipotetica. Alcuni risultati sperimentali suggeriscono che un maggior consumo di calcio contrasti la proliferazione indotta da un eccesso di grassi nella dieta, riducendo quindi il rischio di cancro del colon; comunque, studi di casi-controllo e studi per coorti hanno portato a risultati divergenti. Per quel che riguarda la frequenza del cancro del colon, alcune delle grandi differenze geografiche che sono state attribuite a fattori alimentari sono probabilmente dovute a differenze di attività fisica, che, secondo molti studi, è inversamente correlata al rischio di contrarre il cancro del colon.

La cottura del cibo è un fattore che, probabilmente, contribuisce all'insorgenza del cancro (v. Ames e altri, 1995). Durante la cottura si formano svariate sostanze chimiche: i seguenti quattro gruppi di sostanze chimiche che provocano tumori nei Roditori hanno attirato l'attenzione a causa del loro potere mutageno e cancerogeno e della loro concentrazione.

1) Nitrosammine: queste sostanze si formano dagli ossidi d'azoto presenti nelle fiamme a gas o da altri processi di combustione, e alcune di esse, come la dimetilnitrosammina, possono essere presenti in quantità relativamente elevate rispetto al loro potere cancerogeno nei Roditori. Stranamente, considerato il potere mutageno e cancerogeno delle nitrosammine, i livelli raggiunti da queste sostanze nel pesce o nella carne cotti nei forni a gas o sul barbecue non sono stati adeguatamente studiati.

2) Ammine eterocicliche: si formano dal riscaldamento di amminoacidi o proteine, e nei Roditori sono risultate essere dei potenti mutageni e cancerogene per molti organi, benché di solito nei cibi cotti se ne formino quantità relativamente scarse.

3) Idrocarburi policiclici: si formano nel processo di carbonizzazione della carne, anch'essi in quantità modeste.

4) Furfurale e furani analoghi: si formano dal riscaldamento di zuccheri e sono presenti in dosi relativamente alte nella dieta.

Gli studi epidemiologici sulla cottura dei cibi sono ardui e finora non hanno permesso di valutare quale effetto cancerogeno essa abbia sugli esseri umani.

Le bevande alcoliche causano cirrosi epatica e infiammazione e cancro del fegato; l'alcool è inoltre una causa importante di cancro orale ed esofageo (ed esercita un'azione sinergica con quella del fumo) e forse contribuisce al cancro colon-rettale. Anche il cancro della mammella è associato al consumo di alcool.

c) Tabacco.

Il fumo, che si pone al primo posto tra i fattori responsabili di tutti i tipi di cancro, è un elemento voluttuario e come tale evitabile (v. fig. 1; v. Doll e Peto, 1981; v. Peto e altri, 1994). Negli Stati Uniti esso contribuisce a circa un terzo dei casi di cancro, a circa un quarto delle malattie di cuore e a circa 400.000 morti premature all'anno. Si è accertato che il tabacco causa tumori del polmone, della vescica, della bocca, della faringe, del pancreas, del rene, dello stomaco, della laringe, dell'esofago e probabilmente del colon, oltre a provocare un numero ancora maggiore di morti per malattie diverse: negli anni novanta sono risultati imputabili al tabacco circa tre milioni di morti all'anno su scala mondiale e, se si continuerà a fumare al ritmo attuale, fra qualche decennio si arriverà a circa dieci milioni di morti all'anno. ‟In tutta la seconda metà di questo secolo (1950-2000) il numero totale di morti causate dal fumo nei paesi sviluppati sarà di circa sessanta milioni" (v. Peto e altri, 1994). Le prove a favore dell'ipotesi che il fumo passivo provochi il cancro sono molto deboli: è stato stimato che esso causi fino a 3.000 ulteriori casi di cancro negli Stati Uniti, per quanto tale stima sia stata decisamente contestata.

I meccanismi tramite i quali il fumo di tabacco provoca il cancro non sono ben compresi. Il fumo, oltre a comportare un grave stress ossidativo, contiene una gran varietà di mutageni e di sostanze che risultano cancerogene per i Roditori. Gli ossidanti nel fumo delle sigarette (soprattutto gli ossidi di azoto) esauriscono gli antiossidanti del corpo; pertanto, per raggiungere lo stesso livello di ascorbato nel sangue, i fumatori devono ingerirne due o tre volte di più dei non fumatori, ma raramente lo fanno. Regimi alimentari inadeguati (e il fumo) possono danneggiare non soltanto il DNA somatico, ma anche quello spermatico. Quando la quantità di ascorbato assunta per via alimentare è insufficiente a mantenere l'ascorbato nel liquido seminale a un livello adeguato, allora le lesioni ossidative del DNA spermatico aumentano di due volte e mezza. Un insufficiente livello di ascorbato nel plasma è più comune tra i maschi singoli, i poveri, i fumatori. Il tasso di mutazione della linea germinale è influenzato molto di più dal padre (dato che gli spermatociti si dividono costantemente, l'età del padre costituisce un importante fattore di rischio) che dalla madre (i cui oociti si formano durante la vita intrauterina): per tale ragione il fumo paterno può far aumentare il rischio di difetti alla nascita e di cancro infantile nella prole.

d) Infezioni croniche, flogosi e cancro.

I leucociti e gli altri fagociti combattono i Batteri, i parassiti e le cellule infettate da virus distruggendoli con ossido e superperossido d'azoto, che reagiscono formando perossinitrito (un potente agente ossidante e nitrante, mutageno), ipoclorito (un agente clorante e ossidante, mutageno) e perossido di idrogeno (un agente ossidante mutageno). Questi ossidanti proteggono gli esseri umani da una morte immediata per infezione, ma inducono anche danni ossidativi a carico del DNA, mutazioni, nonché una cronica uccisione di cellule che provoca una divisione cellulare compensativa, contribuendo così al processo cancerogeno. Gli antiossidanti sembrano inibire alcune patologie flogistiche croniche.

Le infezioni croniche contribuiscono a circa un terzo dei casi di cancro nel mondo (v. Ames e altri, 1995; v. IARC, 1994). I virus delle epatiti B e C sono un'importante causa di infiammazione cronica che conduce al cancro del fegato, una delle forme di cancro più comuni in Africa e in Asia (circa la metà dei casi su scala mondiale si verifica in Cina). I virus delle epatiti B e C infettano circa 500 milioni di persone in tutto il mondo. Vaccinare i neonati alla nascita costituisce potenzialmente un metodo efficace per ridurre il rischio di contrarre il cancro del fegato; in Italia la vaccinazione dei neonati contro l'epatite B è stata resa obbligatoria dal 1991.

L'aflatossina, una tossina mutagena che si trova nei prodotti a base di arachidi e granturco contaminati da muffe, sembra agire in sinergia con l'infezione cronica da epatite nello sviluppo del cancro del fegato. Rilievi eseguiti su popolazioni dell'Africa e della Cina confermano che queste popolazioni sono cronicamente esposte ad alti livelli di aflatossina. Negli Stati Uniti il cancro del fegato è raro: benché i virus delle epatiti B e C infettino meno dell'1% della popolazione, a essi si può imputare la metà dei casi di cancro del fegato fra i non asiatici e percentuali anche maggiori tra gli asiatici.

Un'altra importante infezione cronica è la schistosomiasi, ampiamente diffusa in Asia e in Egitto. In Asia le uova di Schistosoma japonicum, deposte nella mucosa del colon, causano flogosi e conseguente cancro del colon. In Egitto le uova di Schistosoma haematobium, deposte nella vescica, causano infiammazione e cancro della vescica. Opisthorchis viverrini, un trematode epatico, infetta milioni di persone in Thailandia e in Malaysia: i trematodi si annidano nei dotti biliari e fanno aumentare il rischio di colangiocarcinoma. Le infezioni da Clonorchis sinensis, cui vanno soggetti milioni di Cinesi, determinano un aumento del rischio di cancro delle vie biliari. Il batterio Helicobacter pylori, che infetta lo stomaco e colpisce oltre un terzo della popolazione mondiale, è un'importante causa di cancro dello stomaco, ulcere e gastrite. Nei paesi ricchi, tuttavia, l'infezione è spesso asintomatica, il che suggerisce che l'infiammazione possa essere almeno parzialmente soppressa, probabilmente attraverso un consumo adeguato di antiossidanti.

Anche un'infiammazione cronica di origine non infettiva può portare al cancro: per esempio, il fatto che l'esposizione all'amianto induca un'infiammazione cronica può essere in buona parte la ragione per cui essa rappresenta un significativo fattore di rischio per il cancro del polmone.

Il virus del papilloma umano, un importante fattore di rischio per il cancro del collo dell'utero, non sembra agire attraverso un meccanismo flogistico; la sua diffusione è in rapporto alla promiscuità sessuale, che rappresenta un modo efficace per trasmettere qualsiasi virus.

e) Ormoni.

Henderson e i suoi collaboratori hanno passato in rassegna la vasta letteratura che segnala l'importante effetto cancerogeno degli ormoni sessuali, forse corresponsabili addirittura di un terzo di tutti i casi di cancro (v. Henderson e altri, 1991 e 1993). È probabile che gli ormoni agiscano causando la divisione cellulare (v. cap. 3, § c). Il rischio di cancro dell'endometrio - un cancro che sembra estremamente sensibile a un'esposizione cumulativa agli estrogeni - aumenta da 10 a 20 volte in seguito all'uso prolungato di estrogeni esogeni. Gli estrogeni aumentano la divisione delle cellule dell'endometrio, mentre i progestinici la riducono; quindi l'aggiunta di progestinici alla terapia a base di estrogeni, spesso praticata dopo la menopausa, può ridurre il rischio di cancro dell'endometrio.

Il cancro delle ovaie sembra collegato a fattori che aumentano la divisione delle cellule epiteliali di superficie. L'incidenza di questo tumore può essere diminuita riducendo il numero delle ovulazioni, ad esempio con le gravidanze, o bloccandole con l'uso di contraccettivi orali, la cui assunzione per oltre 5 anni sembra ridurre fino al 50% il rischio di questa formazione maligna.

Una maggiore esposizione cumulativa agli estrogeni, determinata da fattori come un menarca precoce, una menopausa tardiva e prolungate terapie a base di estrogeni dopo la menopausa, fa aumentare i rischi di cancro della mammella. In questo tipo di tumore, infatti, le cellule neoplastiche sembrano proliferare in presenza di estrogeni, e anche i progestinici sembrano intensificare la divisione cellulare; pertanto, la loro aggiunta a una terapia a base di estrogeni non solo non riduce, ma può forse aumentare ulteriormente il rischio di cancro della mammella. La gravidanza influisce in modo complesso sul cancro della mammella, in quanto tra le donne che hanno avuto prole il rischio aumenta (probabilmente a causa della stimolazione ormonale) per un periodo iniziale di uno o due decenni, ma l'incidenza del tumore nell'arco della vita alla fine risulta ridotta, forse in virtù di un differenziamento permanente delle cellule staminali che dà luogo a una minore proliferazione. L'allattamento riduce moderatamente l'incidenza del cancro della mammella. L'osservazione che gli ormoni influenzano l'incidenza del cancro della mammella suggerisce alcuni modi per ridurla: uno di questi è sviluppare un contraccettivo ormonale capace di imitare l'effetto di una menopausa precoce, che potrebbe diminuire della metà tale rischio, riducibile anche, nelle donne giovani, attraverso l'esercizio fisico che probabilmente influenza i livelli ormonali. Un altro metodo per ridurre questo rischio potrebbe consistere nella diminuzione del consumo di alcool, regolarmente associato al rischio di cancro della mammella in studi prospettici a largo spettro, nonché in molti studi di casi-controllo, in quanto sembra aumentare i livelli di estrogeni endogeni. Cibi come i semi di soia, i quali contengono sostanze debolmente estrogene che competono con gli estrogeni endogeni più potenti, potrebbero anch'essi ridurre il rischio di cancro della mammella.

5. Fattori di rischio meno importanti

a) Attività professionale.

La IARC (International Agency for Research on Cancer) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità valuta i rischi di contrarre un cancro in seguito all'esposizione ad agenti chimici. Metà dei 60 elementi e composti chimici giudicati cancerogeni per gli esseri umani costituiscono fattori di rischio per piccoli gruppi di persone esposte per periodi prolungati ad alte concentrazioni di tali sostanze per motivi professionali. Risultano cancerogene le sostanze impiegate in particolari lavorazioni, come nell'industria della gomma o nella produzione di carbon coke, nonché specifiche ammine aromatiche, prodotti petrolchimici, metalli, ecc. La questione di quale quota dei casi di cancro sia attribuibile all'esposizione a sostanze cancerogene per motivi professionali è controversa, ma sembra ragionevole supporre che possa ammontare a qualche punto percentuale. Doll e Peto (v., 1981) hanno preso in esame i fattori che impediscono di eseguire correttamente tali stime, quali ad esempio la mancanza di dati accurati sull'esposizione passata e presente ai cancerogeni e l'esistenza di fattori ‛di confondimento', come lo status socioeconomico e il fumo (in patologia si intende per confondimento l'associazione, priva di carattere di causalità, tra una malattia e un determinato agente, dipendente dalla frequente correlazione tra l'esposizione a questo agente e il vero agente causale: così, ad esempio, l'incidenza di cancro del polmone, che non è in rapporto all'assunzione di alcool, è elevata tra i bevitori, che sono spesso anche fumatori). Nella stima di Doll e Peto, il cancro del polmone era di gran lunga il tipo di tumore più frequente fra le neoplasie dovute ad attività professionale. La preminenza del fumo come causa del cancro del polmone impedisce di imputare una precisa percentuale di casi di questa patologia all'esposizione a particolari sostanze: l'amianto, per esempio, sembra moltiplicare l'effetto del fumo piuttosto che limitarsi a sommarsi a esso, mentre da solo è un noto fattore di rischio di induzione del mesotelioma. All'amianto si imputava un'alta percentuale di tumori di origine professionale, mentre di recente questa stima è stata ridimensionata.

Le quantità di cancerogeni chimici cui si è esposti sul luogo di lavoro possono essere alte rispetto a quelle presenti nel cibo, nell'aria o nell'acqua. A nostro parere, dato che l'aumento della velocità della divisione cellulare è un importante fattore mutageno e cancerogeno, l'estrapolazione dai risultati dei test sui tumori indotti esponendo gli animali da laboratorio ad alte dosi di cancerogeni a casi di esseri umani esposti a basse dosi degli stessi cancerogeni non può essere fatta senza considerare il meccanismo della carcinogenesi per ciascun agente chimico. Comunque, in passato, si sono verificati casi di esposizioni, sul luogo di lavoro, ad alte dosi di cancerogeni; in situazioni del genere, il grado di estrapolazione quantitativa necessario per estendere i risultati ottenuti sperimentalmente sui Roditori alla realtà delle esposizioni ad alte dosi sul luogo di lavoro può essere abbastanza basso. Dato che i casi di cancro di origine professionale sono limitati a piccoli gruppi esposti ad alte dosi di cancerogeni, è possibile controllarne o eliminarne i rischi, una volta che tali agenti siano stati identificati. Tuttavia, in contrasto con altri enti federali come la Environmental Protection Agency (EPA), l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) degli Stati Uniti regolamenta poche sostanze chimiche in quanto potenziali cancerogeni umani. Per i 75 agenti risultati cancerogeni per i Roditori per i quali l'OSHA ha stabilito limiti di esposizione consentita, sono stati recentemente classificati i potenziali rischi tramite un indice (PERP, Permitted Exposure/Rodent Potency) che confronta il tasso-dose di esposizione consentita con la dose cancerogena per i Roditori (v. Gold e altri, 1994). È risultato che per nove prodotti chimici le esposizioni permesse erano comprese entro un fattore 10 della dose cancerogena per i Roditori, e per 17 erano tra 10 e 100 volte più basse di tale dose. Questi valori sono alti in confronto con i rischi ipotetici regolamentati da altri enti federali. Per altre 120 sostanze cancerogene per i Roditori, l'OSHA non ha stabilito limiti di esposizione consentita; è pertanto necessario proseguire nella regolamentazione.

b) Esposizione al sole.

L'esposizione al sole è la causa principale dei tumori della pelle, in particolare del melanoma, e, specialmente nei casi in cui è causa di ustioni nei primi decenni di vita, sembra esserne il fattore dominante. Una corretta informazione e l'adozione di misure protettive costituiscono una efficace prevenzione per le persone di carnagione chiara.

c) Fattori iatrogeni.

Alcuni farmaci chemioterapici antineoplastici, in particolare agenti alchilanti, provocano formazioni maligne secondarie, più spesso leucemie, linfomi e sarcomi. Si pensa inoltre che taluni farmaci usati in passato, come la fenacetina e il dietilstilbestrolo, aumentino il rischio di contrarre un cancro. Anche potenti agenti immunosoppressori, come la ciclosporina, aumentano il rischio di contrarre diverse forme di cancro e, come già detto, la terapia estrogenica sostitutiva incrementa il rischio di contrarre il cancro dell'endometrio e quello della mammella. Gli stessi raggi X usati a fini diagnostici contribuiscono alla formazione di tumori maligni. Anche se si ritiene che questi effetti collaterali debbano esser presi in considerazione allorché si stabilisce una terapia, il contributo complessivo delle procedure terapeutiche e diagnostiche all'incidenza del cancro è modesto.

d) Inquinamento.

Gli inquinanti sintetici sono temuti da gran parte dell'opinione pubblica come principali cause di cancro, ma si tratta di un timore infondato. Anche se le più pessimistiche stime di rischio per gli inquinanti sintetici effettuate dall'Environmental Protection Agency fossero veritiere, la quota di casi di cancro prevenibile attraverso una regolamentazione sarebbe esigua (v. Gold e altri, 1992). Per di più, gli studi epidemiologici risultano particolarmente ardui per la difficoltà di accertare con precisione l'entità dell'esposizione ai diversi cancerogeni e per l'impossibilità di isolare gli effetti di fattori di confondimento, come il fumo, la dieta e la mobilità della popolazione. Dato che questo articolo si limita a trattare le cause del cancro, altri importanti argomenti relativi alla protezione ambientale e alla salute non verranno discussi.

1. Inquinamento dell'aria (v. Ames e altri, 1995). - Prenderemo in considerazione l'aria degli ambienti chiusi sia perché gli esseri umani passano il 90% del proprio tempo al chiuso, sia perché le concentrazioni di alcuni inquinanti tendono a essere più elevate che all'aperto. Probabilmente il più importante inquinante dell'aria con effetto cancerogeno è il radon, un gas radioattivo prodotto dal decadimento del radio presente in tracce nella crosta terrestre, che penetra nelle case principalmente attraverso l'aria che fuoriesce dal sottosuolo. In base a studi epidemiologici su minatori esposti alle alte concentrazioni di radon presenti nel sottosuolo, è stato stimato che negli Stati Uniti il radon provochi annualmente 15.000 casi di cancro del polmone, prevalentemente tra i fumatori, dato l'effetto sinergico del fumo. Studi epidemiologici sull'esposizione al radon nelle case non hanno dimostrato in modo convincente un rischio eccessivo. Si calcola che negli Stati Uniti i livelli medi annuali di radon riscontrati in 50-100 mila case (lo 0,1% circa) siano circa 20 volte superiori a quelli della media nazionale, e che i rispettivi abitanti ricevano dosi di radiazioni annuali che superano la quantità standard corrente cui sono esposti i minatori che lavorano nel sottosuolo. Le ricerche volte a identificare le case ad alta concentrazione di radon ne hanno indicata una maggiore frequenza in ben localizzate aree geografiche. Gli stessi abitanti delle case comprese nelle aree ad alta concentrazione di radon possono effettuarne una misurazione e ridurla a buon mercato con la tecnologia disponibile.

2. Inquinamento dell'acqua (v. IARC, 1991; v. Ames e altri, 1995). - Il rischio di cancro dovuto all'inquinamento dell'acqua è trascurabile. Tra i potenziali fattori di rischio presi in considerazione, i principali sono il radon (anche se di importanza modesta rispetto a quello presente nell'aria) e l'arseniato naturale, che è un noto cancerogeno umano; relativamente a quest'ultimo, sono necessarie ulteriori ricerche per chiarirne il meccanismo d'azione e le dosi da considerarsi cancerogene per gli esseri umani.

La clorazione dell'acqua, un importante intervento a favore della salute pubblica, produce come sottoprodotti molte sostanze chimiche contenenti cloro, alcune delle quali sono cancerogene per i Roditori; tuttavia, le prove di un'associazione tra il cancro umano e l'acqua clorata sono state considerate inadeguate. Un'associazione precedentemente ipotizzata con il cancro della vescica e con quello del colon non è stata confermata in un recente studio-intervista su casi-controllo, ma è stata osservata un'associazione con il cancro del retto.

6. Fattori ereditari

È chiaro che una certa percentuale di casi di cancro - specialmente nei bambini e in giovani adulti - dipende da fattori ereditari. I tassi relativi a tutte le forme di cancro aumentano esponenzialmente con l'età, a eccezione di una flessione nella curva del cancro infantile, che si pensa sia dovuto principalmente alla trasmissione ereditaria di un gene mutante che provoca il cancro. È probabile che la predisposizione a tutti i tipi di cancro sia influenzata da fattori ereditari, ma non è chiaro fino a che punto; tuttavia è lecito attendersi che la biologia molecolare possa presto chiarire questo aspetto. Quasi tutti i tumori più importanti sono imputabili a fattori diversi da quelli ereditari, come indicano le grandi differenze riscontrabili da paese a paese nei tassi di incidenza delle varie neoplasie, l'osservazione che tra gli immigrati le frequenze delle diverse forme tumorali sono prossime a quelle della popolazione ospite e il fatto che i tassi relativi a molti tumori hanno subito grandi mutamenti nel corso del tempo. Mentre non si hanno prove definitive dell'influenza dei fattori ereditari sul cancro del polmone, il rischio attribuibile a tali fattori nel caso del cancro della mammella sembra essere dell'ordine del 10%. Ciononostante, l'identificazione dei tumori ad alto rischio genetico potrà essere particolarmente importante, specie se si riuscirà a identificare dei fattori modificabili capaci di interagire con la predisposizione genetica e a mettere a punto metodi di screening sensibili, come, per esempio, la colonscopia.

7. Errori di valutazione; limiti di validità dei test sugli animali

L'idea che sia in atto un'epidemia di cancro umano causata da sostanze chimiche industriali sintetiche non è suffragata né da dati tossicologici, né da dati epidemiologici. Alcuni studi epidemiologici individuano una certa associazione tra cancro e inquinamento industriale, ma non tengono conto della dieta, che è un fattore potenzialmente importante di confondimento; inoltre, i livelli degli inquinanti, che in confronto con il sottofondo di sostanze chimiche naturali che risultano cancerogene per i Roditori sono bassi, raramente sembrano costituire un fattore causale (v. Ames e Gold, 1990; v. Gold e altri, 1992; v. Ames e altri, 1995).

In grandissima maggioranza le sostanze chimiche cui gli esseri umani sono esposti sono naturali e per ogni sostanza chimica esiste un determinato livello al quale risulta tossica. È quindi sbagliato il giudizio di Rachel Carson, secondo cui: ‟Per la prima volta nella storia del mondo, ogni essere umano è ora soggetto al contatto con sostanze chimiche pericolose, dal momento del concepimento alla morte" (v. Carson, 1962).

I test sui tumori animali sono condotti usualmente con sostanze chimiche sintetiche usando la massima dose tollerata (MDT) di ogni sostanza studiata, ma i risultati ottenuti sono stati erroneamente interpretati come una dimostrazione che basse dosi di sostanze chimiche sintetiche e di inquinanti industriali fossero rilevanti per il cancro umano. Alle alte dosi impiegate, ben una metà circa delle sostanze chimiche sottoposte a prova, sia sintetiche che naturali, risulta cancerogena per i ratti o per i topi (v. Gold e altri, 1992; v. Cunningham e altri, 1994; v. Ames e altri, 1996). Una spiegazione possibile per l'alta percentuale di risultati positivi è che il test alla MDT spesso può causare l'uccisione cronica di cellule e la loro conseguente sostituzione; ma in questo caso il rischio di cancro è legato ai dosaggi elevati.

Le sostanze chimiche ingerite dagli esseri umani sono in larghissima misura, sia per peso sia per numero, di origine naturale. Per esempio, quasi tutti i pesticidi presenti nei cibi (il 99,99%) costituiscono difese naturali di cui dispongono le piante contro gli Insetti e altri predatori. La metà dei pesticidi naturali provati (29 su 57) è cancerogena per i Roditori. Ridurre l'esposizione ai pochissimi (lo 0,01%) pesticidi sintetici, singole sostanze chimiche o loro miscele, non ridurrebbe apprezzabilmente i tassi di cancro. Al contrario, frutta e verdura, come abbiamo visto, esercitano un efficace ruolo di prevenzione del cancro; renderle più care riducendo l'uso dei pesticidi sintetici con ogni probabilità aumenterebbe l'incidenza del cancro. Individui con bassi redditi consumano meno frutta e verdura e spendono una quota maggiore del proprio reddito in alimenti.

Gli esseri umani ingeriscono anche numerosissime sostanze chimiche derivate dalla cottura dei cibi. Per esempio, nel caffè tostato sono state identificate più di mille sostanze chimiche; solo 26 sono state sottoposte a prova e di queste oltre la metà (19) è risultata cancerogena per i Roditori. Vi sono più cancerogeni naturali, in peso, in una singola tazza di caffè che residui di pesticidi sintetici potenzialmente cancerogeni nella dieta media americana di un anno. Ciò non significa necessariamente che il caffè sia pericoloso, ma che i test per il cancro condotti sugli animali e le valutazioni di rischio più pessimistiche portano a stabilire dei coefficienti di sicurezza esagerati che dovrebbero venir ridimensionati.

A causa della loro inusuale lipofilia e della loro tendenza a persistere a lungo nell'ambiente, si è manifestato un particolare interesse per un piccolo gruppo di sostanze chimiche sintetiche policlorurate, quali il DDT e i PCB (bifenili policlorurati). Non esistono riscontri epidemiologici convincenti, né sembra plausibile sotto il profilo tossicologico che i livelli normalmente riscontrati nell'ambiente contribuiscano significativamente all'insorgenza del cancro. La TCDD (tetraclorodibenzo-p-diossina), che è prodotta naturalmente per combustione in presenza di cloruri ed è un sottoprodotto industriale, è un cancerogeno insolitamente potente per i Roditori, ma è improbabile che il suo effetto cancerogeno sull'uomo sia rilevante, almeno ai livelli ai quali è esposta normalmente la popolazione.

La ragione per cui gli esseri umani possono ingerire col cibo l'enorme varietà di sostanze che sono cancerogeni naturali per i Roditori è che essi, come altri animali, sono estremamente ben protetti da molti sistemi enzimatici di difesa, la maggior parte dei quali sono inducibili (cioè quanto più un enzima è necessario, tanto più ne viene prodotto; v. Ames e altri, 1990). Gli enzimi protettivi sono efficaci contro sostanze chimiche sia sintetiche sia naturali, come certi reattivi chimici potenzialmente mutageni. Nei test a dosaggi elevati sui Roditori non è stata riscontrata una diversa capacità di indurre il cancro tra le sostanze di sintesi e quelle naturali (v. Gold e altri, 1992).

Sono stati classificati i possibili rischi derivanti da sostanze note come cancerogene per i Roditori usando un indice (HERP, Human Exposure/Rodent Potency) che mette in relazione l'esposizione umana con il potere cancerogeno per i Roditori di tali sostanze (v. Gold e altri, 1992). Tale classificazione non valuta i rischi in termini assoluti, cosa che la scienza non è ancora in grado di fare, ma confronta i possibili rischi derivanti dal contatto con sostanze chimiche sintetiche con i livelli di fondo di sostanze cancerogene per i Roditori presenti comunemente nella dieta. I livelli dei residui di pesticidi sintetici o degli inquinanti ambientali sono assai bassi in confronto ai livelli di fondo presenti in natura, anche se i rischi connessi a questi ultimi risultano assai poco evidenti da questo tipo di confronto, dato lo scarso numero di sostanze chimiche naturali sottoposte a test di cancerogenità nei Roditori. Nel caso degli agenti chimici sintetici, il fatto di aver estrapolato linearmente agli uomini, sottoposti a una moderata esposizione, i risultati ottenuti nei Roditori con la massima dose tollerata, ignorando gli alti livelli di fondo degli agenti naturali, ha portato a esagerare le stime di rischio di cancro e a uno squilibrio tra la valutazione del rischio e l'allocazione delle risorse.

8. Conclusione

I dati epidemiologici permettono di identificare parecchie ampie categorie di fattori cancerogeni la cui pericolosità è chiaramente dimostrata (v. Ames e altri, 1995). Dato che i rischi connessi a molti di questi fattori sono evitabili, è possibile ridurre i tassi di incidenza di vari tipi di cancro. Nella loro rassegna del 1981 sui rischi di cancro evitabili negli Stati Uniti, Doll e Peto (v., 1981) attribuirono il 30% delle morti per cancro al tabacco e circa il 35% a fattori alimentari, benché il valore del contributo della dieta variasse dal 10 al 70%. Altri fattori vennero giudicati molto meno determinanti. Da allora la percentuale dovuta al fumo sembra essere aumentata un po' (sembra più realistico attribuirgli una quota del 35%) - anche se fra gli Americani adulti il numero dei fumatori è leggermente diminuito - perché il rischio relativo dovuto al fumo è molto aumentato per quasi tutti i tipi di cancro, nonché per le malattie cardiovascolari (v. Peto e altri, 1994). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il rischio di morte per cancro tra i non fumatori è diminuito e che l'impatto, nel corso della vita, dell'abitudine di fumare sin dall'adolescenza si sta sperimentando soltanto ora. I dati disponibili sui rapporti fra dieta e cancro si sono moltiplicati dal 1981, e in genere suffragano la stima precedente, anche se sembra più plausibile attribuire ai fattori alimentari un intervallo leggermente più stretto, tra il 20 e il 40% (v. Willett, 1995). In generale, i nuovi dati hanno evidenziato un inadeguato consumo di fattori protettivi piuttosto che una eccessiva assunzione di fattori nocivi. La stima relativa alla dieta è stata leggermente ridimensionata, in larga misura perché le grandi differenze su scala internazionale per quel che riguarda la frequenza del cancro del colon sono probabilmente dovute a differenze nell'attività fisica oltre che nella dieta. La stima effettuata da Doll e Peto nel 1981, secondo cui il contributo della dieta al cancro della mammella è pari al 50%, è ancora plausibile, ma il rischio relativo può non essere, in pratica, evitabile, dal momento che i rapidi tassi di accrescimento sono il più importante fattore nutrizionale di base. La stima relativa alle bevande alcoliche può essere leggermente aumentata dal 3 ± 1% al 5 ± 1%, in quanto molti nuovi studi hanno comprovato una stretta relazione fra il consumo di alcool e i tumori della mammella e del colon. I dati successivi al 1981 non hanno fornito una base per modificare sostanzialmente le precedenti stime per altre cause.

Per valutare l'impatto sulla popolazione dell'adozione di importanti norme igieniche atte ad abbassare il rischio di contrarre un cancro, basta confrontare l'incidenza delle neoplasie e i tassi di mortalità nella popolazione generale degli Stati Uniti con quelli relativi agli Avventisti del Settimo Giorno, che generalmente non fumano, non bevono esageratamente, non mangiano molta carne e seguono una dieta ricca di frutta e verdura (v. Mills e altri, 1994). In questo gruppo si osservano tassi di mortalità per cancro del polmone, della vescica e del colon considerevolmente più bassi; la mortalità complessiva per cancro è circa la metà di quella della popolazione generale. Sebbene questo confronto abbia dei limiti, in quanto un miglior uso dei servizi medici può contribuire a ridurre la mortalità e, d'altra parte, un'imperfetta conformità alle raccomandazioni può far sottovalutare l'impatto dello stile di vita, i risultati suggeriscono decisamente che una notevole quota delle morti per cancro può essere evitata usando le conoscenze disponibili. I tassi di incidenza forniscono un quadro simile a quello offerto dai tassi di mortalità, benché le differenze siano un po' meno accentuate. Per il cancro della mammella il comportamento conforme alle norme igieniche degli Avventisti del Settimo Giorno non bastava a diminuire significativamente il rischio di contrarre un tumore.

La diminuzione dell'attività fisica e l'aumento del fumo, dell'obesità e dell'esposizione al sole hanno contribuito notevolmente ad aumentare l'incidenza di alcuni tumori nel mondo industriale moderno, mentre miglioramenti nelle misure igieniche hanno ridotto altre forme di cancro legate alle infezioni. Non esiste una buona ragione per credere che sostanze chimiche sintetiche siano alla base degli importanti cambiamenti nell'incidenza di alcune forme di cancro. Negli Stati Uniti e in altri paesi industrializzati la speranza di vita sta costantemente aumentando e aumenterà ancor più velocemente al venir meno dell'abitudine di fumare.

BIBLIOGRAFIA

Ames, B. N., Gold, L. S., Chemical carcinogenesis: too many rodent carcinogens, in ‟Proceedings of the National Academy of Sciences", 1990, LXXXVII, pp. 7772-7776.

Ames, B. N., Gold, L. S., Shigenaga, M. K., Cancer prevention, rodent high-dose cancer tests, and risk assessment, in ‟Risk analysis", 1996, XVI, 5, pp. 613-617.

Ames, B. N., Gold, L. S., Willett, W. C., The causes and prevention of cancer, in ‟Proceedings of the National Academy of Sciences", 1995, XCII, pp. 5258-5265.

Ames, B. N., Profet, M., Gold, L. S., Nature's chemicals and synthetic chemicals: comparative toxicology, in ‟Proceedings of the National Academy of Sciences", 1990, LXXXVII, pp. 7782-7786.

Ames, B. N., Shigenaga, M. K., Hagen, T. M., Oxidants, antioxidants, and the degenerative diseases of aging, in ‟Proceedings of the National Academy of Sciences", 1993, XC, pp. 7915-7922.

Block, G., Patterson, B., Subar, A., Fruit, vegetables and cancer prevention: a review of the epidemiologic evidence, in ‟Nutrition and cancer", 1992, XVIII, pp. 1-29.

Carson, R., Silent spring, Boston 1962 (tr. it.: Primavera silenziosa, Milano 19955).

Cunningham, M. L., Elwell, M. R., Matthews, H. B., Relationship of carcinogenicity and cellular proliferation induced by mutagenic noncarcinogens vs carcinogens, in ‟Fundamental and applied toxicology", 1994, XXIII, pp. 363-369.

Doll, R., Peto, R., The causes of cancer. Quantitative estimates of avoidable risks of cancer in the United States today, in ‟Journal of the National Cancer Institute", 1981, LXVI, pp. 1191-1308.

Gold, L. S., Garfinkel, G. B., Slone, T. H., Setting priorities among possible carcinogenic hazards in the workplace, in Chemical risk assessment and occupational health: current applications, limitations and future prospects (a cura di C. M. Smith, D. C. Christiani e K. T. Kelsey), Westport, Conn., 1994, pp. 91-103.

Gold, L. S., Slone, T. H., Stern, B. R., Manley, N. B., Ames, B. N., Rodent carcinogens: setting priorities, in ‟Science", 1992, CCLVIII, pp. 261-265.

Henderson, B. E., Ross, R. K., Pike, M. C., Toward the primary prevention of cancer, in ‟Science", 1991, CCLIV, pp. 1131-1138.

Henderson, B. E., Ross, R. K., Pike, M. C., Hormonal chemoprevention of cancer in women, in ‟Science", 1993, CCLIX, pp. 633-638.

IARC (International Agency for Research on Cancer), Chlorinated drinking-water; chlorination by-products, Lyon 1991.

IARC (International Agency for Research on Cancer), Schistosomes, liver flukes and Helicobacter pylori, Lyon 1994.

Miller, B. A., Ries, L. A. G., Hankey, B. F., Kosary, C. L., Harras, A., Devesa, S. S., Edwards, B. K., SEER cancer statistics review: 1973-1990, Bethesda, Md., 1993.

Mills, P. K., Beeson, W. L., Phillips, R. L., Fraser, G. E., Cancer incidence among California Seventh-day adventists, in ‟American journal of clinical nutrition", 1994, LIX, suppl., pp. 1136-1142.

Peto, R., Lopez, A. D., Boreham, J., Thun, M., Heath, C. Jr., Mortality from smoking in developed countries 1950-2000, Oxford 1994.

Vogelstein, B., Fearon, E. R., Kern, S. E., Hamilton, S. R., Preisinger, A. C., Nakamura, Y., White, R., Allelotype of colorectal carcinomas, in ‟Science", 1989, CCXLIV, pp. 207-211.

Willett, W., Diet, nutrition and avoidable cancer, in ‟Environmental health perspectives", 1995, CIII, suppl. 8, pp. 165-170.

Oncologia clinica di Georges Mathé e Paolo Pontiggia

SOMMARIO: 1. Premessa: a) il problema medico e sociale del cancro; b) aspetti biologici dei tumori. 2. L'oncologia clinica moderna: a) generalità; b) la diagnostica e l'inventario di un cancro o di una precancerosi; c) le risorse terapeutiche. 3. La strategia terapeutica: a) definizione e generalità; b) il caso della malattia percettibile; c) malattia impercettibile e cellule residue (o probabilmente residue) a un trattamento precedente; d) trattamenti preventivi. □ Bibliografia.

1. Premessa

a) Il problema medico e sociale del cancro.

L'oncologia clinica, identificabile nel complesso di strategie messe in opera dai medici sui portatori di tumori nel tentativo di guarirli o di alleviarne i sintomi, si presenta alle soglie del 2000 gravata da un duplice problema: da un lato, da un complesso di inferiorità in rapporto a certe specializzazioni della patologia, perché l'incontestabile progresso che ha registrato in cinquant'anni di sforzi intensivi e molto costosi (ha, tra l'altro, consentito di curare bambini e giovani adulti colpiti da tumore) appare - se valutato in assoluto come guadagno di quantità e anche di qualità della vita (v. fig. 1) - molto più modesto di quello raggiunto da altre discipline, quali per esempio l'ortopedia e la cardiologia; dall'altro lato, da un complesso di superiorità, poiché è la disciplina biomedica che ha acquisito le maggiori conoscenze biologiche e ha messo a punto tecniche e metodi nuovi, anche se in gran parte ancora inesplorati malgrado che le incoraggianti premesse avessero fatto assumere impegni che solo parzialmente sono stati mantenuti (v. Mathé, 1988; v. Andreiu, 1995)

Ma quest'ultimo aspetto delle nostre conoscenze, troppo sfruttato dai media e non abbastanza dai terapeuti, non è privo di effetti negativi sui responsabili sanitari, i quali non esitano a ironizzare sul fatto che i risultati vengono più spesso promessi che ottenuti e, giudicando soltanto sulla base della situazione odierna, ritengono ormai persa la ‛guerra' che il governo americano aveva dichiarato al cancro nel 1971 (v. Cohen e Diamond, 1986; v. Murr e Hager, 1995).

In effetti, quando si considera il bilancio di mezzo secolo di sforzi scientifici e finanziari (v. figg. 2 e 3), in prima approssimazione non si può che restare delusi: l'aumento della mortalità globale per cancro tende a elevarsi ulteriormente dopo il 1971, anno del Cancer act; non si registra alcun progresso terapeutico nei confronti del cancro del polmone, la più frequente delle neoplasie, e discutibili sembrano i progressi acquisiti nella terapia del cancro della mammella e di quello della prostata, rispettivamente secondo e terzo in termini d'incidenza; soprattutto la mortalità dovuta a tali tumori continua a elevarsi, o al massimo rimane stazionaria (v. American Cancer Society, 1989; v. Mathé, 1992).

Di fronte a questi dati, il medico oncologo deve prospettare ai responsabili ed esperti della politica sanitaria i termini di un importante problema biologico e medico-sociale: l'esistenza degli esseri viventi, nella scala sia individuale sia cellulare, si svolge secondo due ‛programmi', quello della vita e quello della morte; i tumori - la cui incidenza significativa inizia a 40 anni (v. fig. 4) e si eleva esponenzialmente dopo questa età - rappresentano manifestamente una delle espressioni del programma di morte degli organismi. Negli Stati Uniti, la constatazione che tra il 1950 e il 1980 la mortalità per cancro si è elevata (v. fig. 1), non ha comunque determinato l'inizio di una ricerca oncologica dinamica: il Cancer act presidenziale, peraltro, viene emanato solo nel 1971 (v. Magnan, 1990; v. Studzinski, 1995).

b) Aspetti biologici dei tumori.

L'aspetto biologico del problema pone quindi i tumori in rapporto di dipendenza con l'invecchiamento, che ne facilita l'insorgenza, non fosse altro che in conseguenza della fisiologica riduzione delle resistenze immunitarie (v. fig. 5) e dell'accumularsi di mutazioni fisiche, chimiche e biologiche (specialmente quelle indotte da virus) che subiscono gli organismi, di cui la senescenza è una delle espressioni (v. Bruley-Rosset e altri, 1980).

Tuttavia, le mutazioni che rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo di tumori nell'uomo sono evitabili in misura elevata (pari all'80%), in quanto dipendono da errori comportamentali, volontari e coscienti (come nel caso del tabagismo o dell'alcolismo), o da negligenza, perfino da ignoranza dell'igiene elementare (in particolare alimentare e sessuale; v. fig. 6). Vale la pena di ricordare che anche l'igiene psicologica sembra proteggere indirettamente contro certi rischi di sviluppo di tumori.

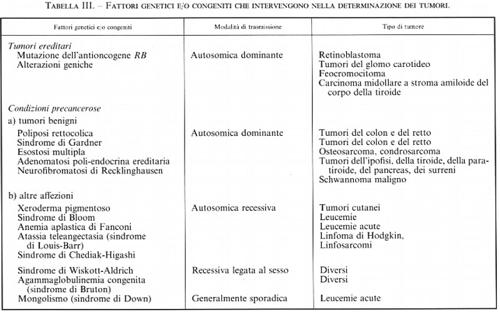

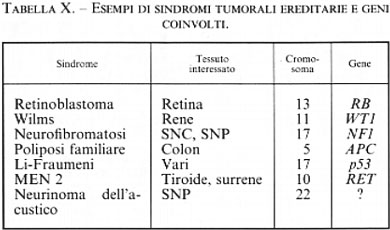

I tumori la cui ereditarietà, legata a una mutazione monogenica, obbedisce ai comportamenti mendeliani classici sono rari; un esempio è quello del retinoblastoma, di cui è responsabile l'inattivazione di un gene, recentemente caratterizzato e localizzato, detto oncosoppressore o antioncogene (v. neoplasie: Oncologia sperimentale, vol. XI): la mutazione di tale gene priva le cellule del loro potere regolatore sulla proliferazione. La maggior parte dei tumori per i quali gli epidemiologi hanno messo in evidenza una tendenza ereditaria non obbedisce invece alle leggi della trasmissione secondo gli schemi mendeliani, in quanto il fattore genetico potrebbe non essere il solo fattore causale, ma cooperare con altri fattori cancerogeni, oppure il tumore potrebbe non risultare prodotto dalla lesione di un solo gene, ma essere di ordine poligenico (v. Knudson, 1971; v. Mathé, 1983).

Sono stati scoperti e catalogati, a partire dagli anni ottanta, più di 20 geni, detti protoncogeni, che possono essere attivati a oncogeni da meccanismi vari (fratture, traslocazioni, delezioni cromosomiche; intervento di geni regolatori; mutazioni puntiformi di alcune sequenze) e contribuire così alla trasformazione cellulare e alla cancerogenesi. Peraltro, si pensa che generalmente per trasformare una cellula normale in una neoplastica debbano cooperare due o più oncogeni, i cui interventi raramente sono simultanei: la trasformazione della cellula o la sua sopravvivenza sottostanno alle leggi della probabilità e questo spiega come il tempo necessario allo sviluppo di un cancro possa misurarsi in anni (v. Cooper, 1990; v. Marshall, 1991; v. Cowell, 1995).

I protoncogeni, comuni alle diverse specie animali, come abbiamo detto possono essere attivati da mutazioni geniche o da alterazioni cromosomiche indotte dalla maggior parte dei fattori cancerogeni - Virus, sostanze chimiche, agenti fisici - e soprattutto dalle radiazioni, sia ionizzanti che ultraviolette. Per esempio, il tabagismo può mutare l'antioncogene p53 (v. neoplasie: Oncologia sperimentale, vol. XI). Uno stesso oncogene può essere individuato in tumori indotti da virus differenti o da altri fattori cancerogeni e può quindi intervenire nella genesi di diversi tipi di tumore. Inoltre, la necessità che molti oncogeni vi cooperino spiega perché lo sviluppo di un tumore avvenga solitamente in diverse tappe (v. Sandberg e Turx Carel, 1987; v. Mitelman, 19882; v. Brennan e altri, 1995).

Molti oncogeni e protoncogeni codificano per la sintesi di proteine dette fattori di crescita o di differenziazione che, secrete dalla cellula trasformata, esercitano azioni a carattere decentralizzato e localizzato. Contrariamente agli ormoni, prodotti nelle cellule delle ghiandole endocrine e immessi nel sangue (meccanismo endocrino), i fattori di crescita possono essere prodotti da diversi tipi di cellule, anche se non da tutti, e sono destinati alle cellule loro vicine (meccanismo paracrino), e in alcuni casi perfino alle cellule stesse (meccanismo autocrino; v. fig. 7). Le concentrazioni che possono essere raggiunte da alcuni fattori di regolazione cellulare permettono di misurarli e di individuare così possibili anomalie di funzionamento: almeno con i mezzi di routine attualmente a disposizione, tale è il caso delle cicline, i cui geni possono esprimersi in eccesso, o dei fattori che controllano le cellule endoteliali (v. Aaronson, 1991; v. Motokura e altri, 1991; v. Brooks e altri, 1994).

Si comprende dunque come una neoplasia possa manifestarsi come tale solo dopo una lunga fase di displasia precancerosa benigna, la cui individuazione potrebbe permettere un trattamento preventivo del tumore maligno; quale che sia la durata del processo di cancerizzazione, un tumore rappresenta la discendenza di una sola cellula, e per tale motivo viene detto monoclonale (v. Ackerman e Rosai, 1971; v. Nowell, 1976). L'influenza di vari agenti, variabili a seconda del tipo di tessuto al quale appartiene la cellula progenitrice, stimola la divisione di quest'ultima e delle cellule sue discendenti, determinando in tal modo l'instabilità dell'intera popolazione cellulare con conseguenti alterazioni cromosomiche (v. Nicolson, 1987). La cellula della ghiandola mammaria, per esempio, può conservare certe strutture, i recettori estrogenici, proprie della sua stirpe e venire cronicamente stimolata da questi ormoni; ma se è troppo indifferenziata, e quindi priva di recettori specifici, esprime anche altri recettori che vengono stimolati dai fattori di crescita talvolta prodotti dalla stessa cellula (autocrinia). È una tale condizione d'autonomia massimale a dirigere la tendenza allo sviluppo del tumore: un cancro mammario costituito da cellule provviste di recettori estrogenici ha un andamento cronico, mentre è acuto quello di un cancro costituito da cellule prive dei recettori estrogenici, ma provviste di recettori per i fattori di crescita (v. Gerdes e altri, 1986).

La proliferazione clonale, tuttavia, trova nell'organismo non soltanto fattori che la favoriscono, ma anche reazioni contrarie - le reazioni immunitarie - le quali mettono in atto quello che viene considerato un meccanismo di ‛resistenza' e/o di ‛difesa' dell'organismo (v. fig. 8). Il ruolo di queste reazioni è stato per lungo tempo messo in dubbio per il fatto che non erano stati individuati antigeni specifici in tutti i tumori, sebbene antigeni particolari fossero stati evidenziati sulle cellule di alcuni tumori di origine virale. L'aumento considerevole, nei soggetti terapeuticamente immunodepressi per trapianto e in quelli colpiti da AIDS, della frequenza di linfomi indotti dal virus di Epstein-Barr, dei tumori del tratto vulva-vagina-collo dell'utero e dell'ano (negli omosessuali) - che sono legati ai Papillomavirus 16 e 18 - e infine del tumore di Kaposi, il cui agente eziologico potrebbe essere l'Herpesvirus 8, pone in evidenza l'importanza del controllo immunologico sullo sviluppo delle neoplasie. Le endorfine, infine, sembrano capaci di potenziare l'immunità, che influenza anche il sistema neurovegetativo essendone a sua volta influenzata (v. Des Jarlais e altri, 1984; v. Byers e Baldwin, 1987; v. Daling e altri, 1987; v. Niedobitek e Young, 1994).

I diversi fattori della cancerogenesi si potenziano tra di loro, non solo nei casi in cui vi sia un'interazione prevedibile - alcool e tabacco, nel caso di tumori delle vie respiratorie e in quello delle vie digestive superiori - ma anche in casi meno prevedibili (ad esempio, tabacco e Papillomavirus per il cancro del collo uterino; v. Mathé, 1987).

La possibilità che una cellula normale, tra i 60-70 mila miliardi di cellule che conta un organismo adulto, si trasformi in cellula tumorale capace di produrre una neoplasia, è bassa, poiché essa deve far parte di cellule che hanno tra le loro funzioni specifiche il dividersi ed essere al contempo ‛vittima' di molte lesioni genetiche. Certo, il numero di cellule che si dividono o possono dividersi normalmente è elevato e i fattori che favoriscono queste divisioni sono numerosi; inoltre, la durata della vita di un individuo dà alle cellule il tempo di subire molte mutazioni. In conclusione, il rischio di trasformazione nella popolazione delle cellule che devono dividersi è presente, ma non è molto elevato. Il rischio che una cellula mutata, e il clone da essa derivato, sopravviva è ugualmente molto limitato, visto che deve affrontare diverse difficoltà, tra le quali l'eventuale riconoscimento dei suoi antigeni da parte del sistema immunitario che può distruggere le cellule che ne sono portatrici.

2. L'oncologia clinica moderna

a) Generalità.

La nascita e lo sviluppo dei tumori sono condizionati dalla catena di fenomeni che portano alla trasformazione delle cellule capaci di dividersi e dalla progressione della divisione delle cellule trasformate e delle cellule loro discendenti; tali eventi subiscono inoltre l'influenza di condizioni genetiche, tessutali (particolarmente secondo il sesso e gli organi), comportamentali, geosociali e temporali (soprattutto riguardo all'età). L'oncologo clinico non può quindi pensare di esercitare il suo lavoro con la stessa tranquillità intellettuale di chi si occupa di una disciplina ‛stabile', ma deve adattarsi e adattare le sue cognizioni allo sviluppo di diversi parametri.

L'evoluzione delle conoscenze nel campo della cancerogenesi, della prognosi e della terapia dei tumori da un lato ha consentito l'individuazione dei rischi oncogeni e la messa in opera di misure preventive quando possibile, e dall'altro offre la possibilità di diagnosticare le neoplasie in uno stadio precedente la loro manifestazione clinica e, soprattutto, di instaurare trattamenti precoci.