É um belo horizonte, é uma febre terçã

São as águas de março fechando o verão

É a promessa de vida no teu coração

É pau, é pedra, é o fim do caminho

É um resto de toco, é um pouco sozinho

Una pioggia di parole

Helena Jobim racconta che un giorno suo fratello Tom la svegliò all’alba per farle leggere una lirica scritta quella notte su un foglio da imballaggio (Jobim 1996, p. 167). Era la prima versione di Agua de Março, un testo ipnotico, fondato sull’accumulazione e l’anafora, che descrive, con una lunga serie di immagini, ora liete (è luce del mattino, è un bell’orizzonte), ora nostalgiche (è la fine della strada, è (qualcuno) un po’ solo), a tratti cupe (è la notte, è la morte, è un laccio, è l’amo), la fine dell’estate e l’inizio della stagione delle piogge nel Brasile sud-orientale. Un lento e malinconico tramonto, in cui si intravede una piccola alba (sono le acque di marzo che chiudono l’estate / è la speranza di vita nel tuo cuore).

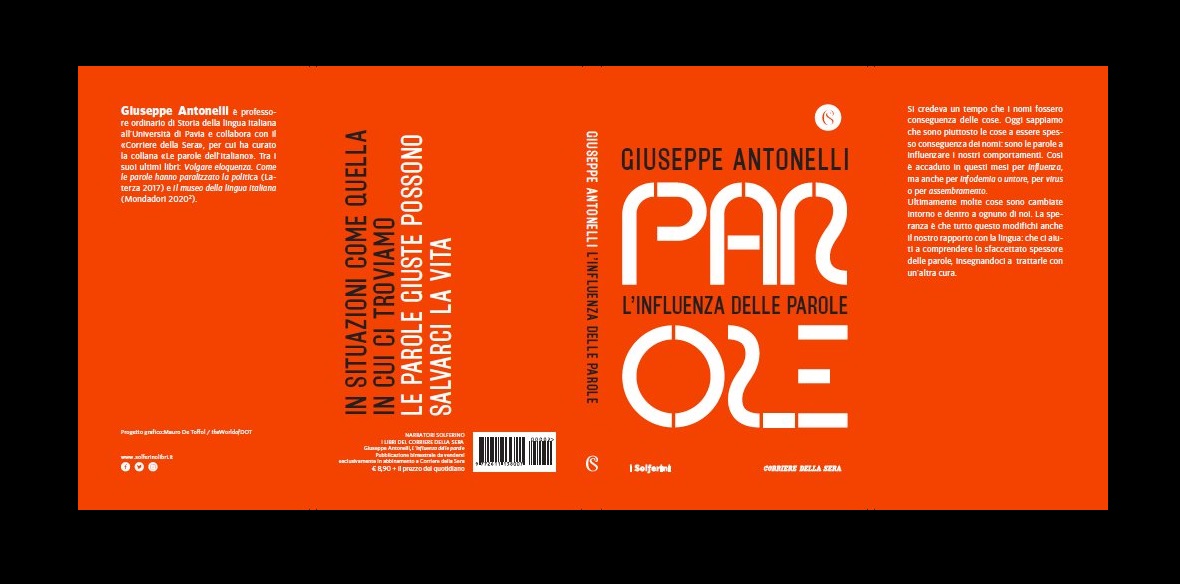

Chissà se Giuseppe Antonelli ha mai pensato a questa canzone mentre scriveva L’influenza delle parole, il suo ultimo lavoro, edito da via Solferino e in edicola per tutto il mese di giugno con il Corriere della sera (collana “I Solferini”, pp. 109).

Come la canzone di Jobim, infatti, il libro di Antonelli ferma un momento della nostra vita e, con un linguaggio diretto, immediato, brillante, semplice, eppure mai banale, ce lo restituisce attraverso le parole che lo hanno contraddistinto: coronavirus, Covid-19, pandemia, influenza, infodemia, lockdown, confinamento, balconi e ballatoi, distanziamento sociale, distanza interpersonale, assembramento, droplet, smart working, telelavoro o lavoro da casa, mascherina, congiunti e tante altre. «Per tutti questi giorni, queste settimane, questi mesi – scrive l’autore (p. 9) – siamo stati in balìa delle parole. Parole che ci hanno investito a ondate, frastornandoci con nomi nuovi e strani, dandoci indicazioni contraddittorie, dicendo cose spesso incompatibili tra loro e con una realtà che sembrava sempre un passo oltre». E ancora: «Mai come in questi giorni ci siamo resi conto di vivere una vita tra le parole. Parole che il silenzio creato tutt’intorno da quell’irreale stasi amplificava a dismisura» (p. 12).

Nel volume di Antonelli, che nasce come egli stesso ricorda «da una serie di riflessioni fatte negli ultimi tre mesi per rispondere a varie sollecitazioni» (p. 107), quelle parole si trasformano in tante piccole storie, che si intersecano tra loro fino a giungere in luoghi inaspettati, che talvolta sembrano dissolversi all’improvviso, ma lasciano comunque una traccia nella memoria, che si accumulano, si rincorrono, si sovrappongono le une alle altre quasi si trattasse di un monologo interiore.

Né forse era possibile trattare diversamente quelle parole, visto «lo stillicidio quotidiano che le ha progressivamente distribuite sulla linea del tempo» e «l’incoerente sovrapposizione di messaggi discordanti e talvolta antitetici», come scrive l’autore (p. 11), negando la possibilità di sintetizzare il tutto con una cloud. «Nondimeno, – continua – è proprio la nebulosità la caratteristica principale di quelle parole in quel determinato contesto: la loro impalpabile opacità, la smarginata mancanza di precisione proprio nel momento in cui avevamo un disperato bisogno di indicazioni nette» (pp. 11-12).

Una volta Jobim confessò a Oscar Castro-Neves che quel modo di scrivere costituiva per lui una sorta di terapia. Chissà se anche per Antonelli è così.

Statistica dadaista

Giuseppe Antonelli è un linguista, mi direte, e le parole sono il suo mestiere. E avete ragione. Ma c’è qualcosa di più e voglio dimostrarvelo con un vecchio esperimento dadaista di Tristan Tzara. Prendete i dodici capitoli di questo libro, aggiungeteci l’introduzione (Vocabodiario dei giorni più lunghi, pp. 9-13) e la ricca bibliografia “ragionata” (pp. 91-108), ritagliate il testo parola per parola fino a farne tanti piccoli frammenti – ne otterrete quasi 11.000, ve lo dico subito –, eliminate date, numeri, articoli, congiunzioni, preposizioni e altre cose poco significative, quindi inserite il tutto in un sacchetto, scuotete bene, ed estraete a caso. Ecco, a dire il vero, io non so dirvi che cosa vi ha riservato il caso, ma dal punto di vista statistico è assai probabile che stiate leggendo parole («in situazioni come questa, le parole giuste possono salvarci la vita», p. 12) o parola, che sono per l’appunto le voci più ricorrenti nel libro di Antonelli (rispettivamente 61 e 41 occorrenze), seguite da virus (31: «Le nostre vite sono state sconvolte, quelle di molte persone sono state strappate via da un virus di cui abbiamo parlato tantissimo ma sappiamo ancora troppo poco», p. 9; altre 6 volte coronavirus: «Nella settimana che va dal 20 al 27 febbraio, la parola coronavirus risuona nei canali radiotelevisivi italiani una volta ogni 90 secondi», p. 19), influenza (22: « Ecco perché è stato un errore, nelle scorse settimane, chiamare «influenza» la malattia che stava arrivando a sconvolgere le nostre vite», p. 48), lingua (21: «La speranza è che tutto questo abbia cambiato anche il nostro rapporto con la lingua: che possa aiutarci a comprendere meglio lo sfaccettato spessore delle parole e insegnarci, magari, a trattarle con un’altra cura», p. 25), italiano (19: «quel “parlare italiano” che per il dizionario di Tommaseo significava “schietto, che si possa intendere”, anche “quanto alla franchezza del dire”», p. 37; altre 17 volte italiana, 6 italiani, 1 italiane), tempo (19: linea del tempo, tempo prezioso, troppo tempo, tanto tempo, al tempo del coronavirus, ecc.), noi (18: «In questi giorni di emergenza molte cose stanno cambiando intorno a noi e – mi verrebbe da dire – dentro a ognuno di noi», p. 53).

«O italiani, io vi esorto alle Concordanze!», scrisse Gianfranco Contini nel 1951. E noi, nel nostro piccolo, lo abbiamo ascoltato.

L’importanza di chiamarsi Ernesto

Dite la verità, quante volte prima di acquistare un libro lo avete aperto e siete andati a cercare l’indice? E quante volte siete rimasti delusi?

Non sarà così per questo libro: al contrario, i titoli dei capitoli e dei paragrafetti riecheggiano, alterandoli in modo stravagante, proverbi e modi di dire (Il digitale e la luna; Non ti conosco mascherina), rimandano al linguaggio biblico (In principio era la parola) e a quello giornalistico (La guerra dei balconi, espressione usata nel 2019 per indicare una particolare forma di contestazione contro l’allora ministro dell’Interno), alla letteratura soprattutto (Cento giorni di casalinghitudine; Dagli al diffusore; Il nome della cosa; Italianorum; Lessico poco famigliare), ma anche al cinema (Non ci assomiglia per niente; Così remoto, così vicino) e alla televisione (Te la do io la telematica), alla musica leggera (Tutte quelle cose che ci mancano), alla filosofia (Smupido è chi sa di non sapere), alla storia e alla storiografia (Caccia alle streghe; I discorsi del corona); spesso, con sottile ironia, giocano con l’etimologia di una parola (Gli umori del virus; Il vuoto della vacanza; Se assembrarsi sembrava poetico), ne sfruttano l’ambiguità semantica (Diffusori o trasmettitori?; Influenzati dai media; Tuffi dalla piattaforma), o le combinazioni foniche (Pensare prima di parlare), ricorrendo, non di rado, anche alla paronomasia (Corna e corona; Luddismo e ludismo; ma anche il proverbio Dalle stelle alle stalle).

In altre parole, Antonelli vi invita così a entrare nel suo mondo, fatto di parole naturalmente, sfidandovi a ricostruirne la logica interna e rintracciarne i riferimenti culturali.

Dietro lo specchio

«In principio dunque, non pandemia, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo» (Pensare prima di parlare, p. 16). Questa sorta di rimozione collettiva si inscrive in una più ampia strategia comunicativa che «ha avuto l’esito di sminuire drasticamente la sensazione di pericolo» (p. 17): e allora infodemia (p. 16), «focolai epidemici diffusi», magari influenza cinese, «non pandemia proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome» (p. 18). «E la questione non è da poco, perché il nome influenza davvero i comportamenti delle persone», scrive Antonelli, che ci racconta (pp. 18-19) come siano nati i termini Covid-19, SARS-CoV-2, e come alla fine di febbraio si sia diffuso in modo “epidemico” coronavirus, nome nato in realtà in inglese già nel 1968, e – aggiungo – attestato in italiano fin dal 1969 sulla rivista scientifica Aggiornamenti su malattie infettive ed immunologia (anno XV, pp. 241, 244, 294), e già l’anno successivo su La Stampa (30 luglio, p. 14).

Nel raccontare questa storia, l’autore opera un sottile gioco di specchi a carattere squisitamente letterario, che rivelerà in parte alla fine del primo capitolo (p. 25), esplicitamente in apertura della sezione bibliografica (p. 91). Rileggete questo passo del XXXI capitolo dei Promessi sposi: «In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo». Vi ricorda qualcosa? Esattamente, è proprio la frase – variatis variandis – che apre questo paragrafo. Ancora (tra parentesi quadre le parole di Manzoni, che Antonelli cita dalla “quarantana”): «Poi, focolai epidemici diffusi [febbri pestilenziali]: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo» (p. 17); «Finalmente, pandemia [peste] senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, quella di una guerra da combattere [l’idea del venefizio e del malefizio]» (p. 20); «Non è, credo, necessario d’esser molto versato nella storia delle idee e delle parole, per vedere che molte hanno fatto un simil corso» (p. 22). E non è un caso, dunque, che il primo capitolo del volume, in cui si parla anche di untori e lazzaretti (p. 20), si concluda con le parole che chiudono il XXXI dei Promessi sposi («Ma parlare, – appunto – questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po’ da compatire», p. 26), il capitolo che racconta l’arrivo dell’«orribile flagello» in Lombardia, l’indifferenza delle autorità pubbliche, l’ignoranza del popolo, le accuse ai medici, le prime dicerie sugli untori, l’orrendo spettacolo dei carri dei morti.

Parlo della peste, naturalmente.

Parole, parole, parole

I riferimenti letterari sono frequentissimi nel volume, da Leopardi (pp. 27-28), che viene evocato attraverso Fanny Targioni Tozzetti, l’Aspasia dell’omonimo ciclo, e l’amico Antonio Ranieri, ai Proverbia super natura feminarum del XIII secolo (p. 30), in cui si ritrova la prima attestazione di plantar le corna, qui legata al gioco di parole con corona, da Guinizzelli (pp. 65-66, 68-69), che asembrava «la rosa al giglio» senza fare assembramenti, a Lorenzo de’ Medici e Montale (p. 69), sempre a proposito di assembrare, da Bembo (pp. 48, 56), di cui si parla a proposito di influenza e di vacanza, laddove viene chiamato in causa anche a Machiavelli («Vacanza è stata usata dapprima per indicare la situazione di una carica – di un ufficio o di un beneficio – priva del titolare: una carica vacante, come appunto si dice. I primi esempi noti di quest’uso risalgono a Machiavelli o – in riferimento alla vacanza del soglio pontificio – a Pietro Bembo, il padre della grammatica italiana», p. 56), a Natalia Ginzburg (Un lessico poco famigliare, pp. 22-24), a Clara Sereni, da cui l’autore prende a prestito il bellissimo casalinghitudine («Questi giorni di casalinghitudine [...] hanno cambiato in parte il nostro lessico» p. 24, a ancora 71-72), e ancora Sciascia e Bufalino, variazioni su tema -itudine (rispettivamente sicilianitudine e isolitudine, p. 72), lo scrittore canadese Douglas Coupland, creatore di smupido (smupid, parola inglese formata da smart e stupid., p. 86) e naturalmente, ancora, Alessandro Manzoni e i Promessi sposi (dal latinorum all’inglesorum, p. 34; Dagli al diffusore, titolo del quarto capitolo, pp. 39-42).

Ma restano sempre le parole il vero filo conduttore lungo il quale si muove Antonelli, che ricostruisce le tappe fondamentali della storia di influenza (pp. 47-51), vacanza (pp. 53-57), mascherina (pp. 59-64, e mascherone, pp. 63-64), assembramento (pp. 65-69), rimarca poi i traslati bellici (La guerra dei balconi, pp. 20-23) legati alla narrazione della pandemia (trincea, fronte, nemico, eroi), soprattutto nelle dichiarazioni dei capi di Stato e di Governo («Nous sommes en guerre»: siamo in guerra, dice Macron il 16 marzo rivolgendosi ai francesi e su quel concetto articola metà del suo discorso; due giorni dopo Merkel, in un discorso molto più breve, usa solo una volta la parola battaglia (Kampf). Conte il 4 marzo aveva parlato di emergenza e mai di guerra, pur facendo appello – negli interventi successivi – a valori e simboli patriottici, come l’inno e la bandiera nazionale “per sconfiggere il nemico invisibile” (così un tweet del 17 marzo, 159° anniversario dell’unità d’Italia)», pp. 20-21), e analizza il covidizionario, dove nascono (poche) parole “nuove” («anche scherzose come apericall, coronababy o covidiota) e quelle “vecchie” sembrano ritornare al loro vecchio significato («i virus sembravano ormai una questione informatica e la viralità un invidiabile privilegio degli influencer», p. 24) o “si sbilanciano” su valori meno rassicuranti («le persone positive ora ci mettono paura, per la trasmissione non si fanno più tanti complimenti», pp. 24-25).

In Lessico poco famigliare (pp. 22-26), poi, Antonelli passa in rassegna gli anglicismi più noti del covidizionario, quelli “reali” (lockdown, droplet), quelli “mascherati” (distanziamento sociale < social distancing, che «non va confuso con la distanza interpersonale», p. 23), e finanche quelli “inventati” («come smart working, che in inglese si dice remote working o working from home (smart non significa telematico) e in italiano si potrebbe tranquillamente dire telelavoro o lavoro da casa», p. 23; nel penultimo capitolo, Così remoto, così vicino, pp. 75-86, racconterà poi gli effetti che la chiusura ha prodotto in termini di collegamenti telematici, dal mondo della scuola a quello del lavoro). «Ma attenzione a parlare di “parole infette” o di un virus che ha “infettato anche la lingua” – avverte a questo proposito Antonelli, e aggiunge – «Significherebbe riesumare la metafora preferita dai puristi dei secoli scorsi per denunciare la “peste dei vocaboli francesi”» (p. 23, e qui ricorda lo storico francesismo grippe ‘influenza’, utilizzato, tra gli altri, anche da Alessandro Manzoni, p. 23, e Fanny Targioni Tozzetti, p. 28).

«Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi», sosteneva Galilei (p. 33): e d’altra parte, se anche riuscissimo a fare a meno del latinorum di don Abbondio (Yorik Gane) e dell’inglesorum (Gian Antonio Stella e Cristina Taglietti) o morbus anglicus (Arrigo Castellani, virus anglico Marcella Bertucelli Papi, virus anglicus Antonio Zoppetti), tanto in voga oggi, come potremmo salvarci (diciamolo!) dall’Italianorum (pp. 33-37) fatto di zoonosi, dispnea, anosmia, retrovirale, iperimmune (p. 36)?

«[A] volte orecchiamo le parole e pensiamo di conoscerle», scrive Antonelli (ivi).

Ma non è così.

Autoconclusione

Non trovo parole migliori per chiudere questa breve rilettura di quelle utilizzate dall’autore nella sua introduzione: un augurio discreto per un ritorno alla normalità, una piccola alba dentro un imbrunire. Perché è vero, noi siamo fatti di parole, ma anche di sogni e di speranze: «Scrivo queste righe il 17 maggio. Da domani molti negozi riapriranno, potremo tornare a incontrarci e a muoverci liberamente, almeno nei limiti della nostra regione. Tra poco, se tutto andrà bene, anche le ultime limitazioni saranno destinate a cadere: ferme restando, è ovvio, quelle cautele che servono a garantire la nostra salute. Forse stiamo finalmente voltando pagina: forse il momento più difficile è passato. Ci auguriamo tutti che sia davvero così» (p. 13).

*Desidero ringraziare Antonella Cazzato e Debora de Fazio per i cortesi e preziosi suggerimenti.

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata