Commercio

Enciclopedia on line

Attività economica che, attraverso operazioni di compravendita, mira a trasferire, nel tempo e nello spazio, beni dal produttore al consumatore, sia direttamente sia soprattutto attraverso l’opera d’intermediari.

Il c. internazionale e i suoi sviluppi recenti

Il c. internazionale ha luogo tra uno Stato e l’altro e si distingue in c. di esportazione, c. di importazione e c. di transito. Data la grande importanza che lo sviluppo o l’arresto delle correnti di scambio internazionale presentano per l’economia di ogni paese, e data la stretta connessione tra il traffico di merci e altri rapporti economici e politici con l’estero, è naturale che questo settore della vita economica sia stato sempre oggetto di largo intervento da parte dello Stato, mediante l’adozione e la manovra di tariffe doganali, l’introduzione di divieti all’importazione o la concessione di premi all’esportazione, la stipulazione di trattati di c., il controllo dei cambi ecc. Questo intervento necessariamente si accentua nei periodi bellici: specialmente in occasione della Seconda guerra mondiale gli scambi con l’estero divennero oggetto di trattative dirette tra gli Stati, i quali, attraverso la politica dei contingentamenti e delle licenze d’importazione e d’esportazione, il regime di compensazione generale e la disciplina unitaria attuata da organismi commerciali monopolistici statali o sottoposti al controllo statale, restrinsero sempre più il campo d’attività degli operatori privati. Anche nel c. interno si attuò, per quanto in misura meno accentuata, un processo analogo, mediante gli ammassi, i razionamenti, i calmieri ecc.

Mentre in quest’ultimo settore la fine delle ostilità belliche suscitò subito una tendenza al ripristino delle forme liberistiche, nel campo internazionale la situazione non poteva mutare rapidamente, date le difficoltà valutarie e finanziarie dei paesi a moneta debole, le esigenze della ricostruzione nelle zone danneggiate e i non meno gravi problemi della riconversione delle altre. Tuttavia, ancor prima della cessazione del Secondo conflitto mondiale, lo sforzo di collaborazione organizzata che trovò espressione nella istituzione delle Nazioni Unite riguardò anche la promozione di un’energica azione per l’abbattimento dei vari ostacoli alla libertà degli scambi internazionali. Il maggior tentativo in tal senso fu realizzato con l’elaborazione della Carta internazionale del c., firmata da 53 paesi nel 1948 all’Avana (che prevedeva la creazione dell’Organizzazione internazionale del c., nota con la sigla ITO), e con la provvisoria entrata in vigore dell’Accordo generale sulle tariffe e il c. (➔ GATT) stipulato nel 1947. Riconosciuta poi come irrealizzabile la ratifica della Carta dell’Avana, per l’opposizione degli Stati Uniti, si pensò di dare una maggiore efficacia e consistenza al GATT, divenuto nel frattempo l’unico strumento efficiente di liberalizzazione degli scambi. Le difficoltà incontrate nel dar vita a una organizzazione per gli scambi internazionali erano dovute alle divergenze persistenti tra i fautori del liberismo e del protezionismo, giustificato in vari modi. Il terreno d’incontro degli Stati per la progressiva liberalizzazione degli scambi rimaneva pertanto il GATT, la cui attività ricevette un sempre maggiore slancio, a cominciare dall’iniziativa del presidente Kennedy.

Gli sforzi compiuti dall’OECE (ora OCSE) per realizzare una maggiore solidarietà tra i paesi membri contribuivano via via all’aumento progressivo degli scambi internazionali, e indubbiamente a ciò concorreva anche l’entrata in vigore della CECA prima e quindi della CEE, oltre che dell’EFTA. La ripresa economica di molti paesi, la riattivazione di rapporti commerciali con i paesi dell’Est europeo e l’autonomia politica raggiunta da quasi tutte le ex colonie influirono in senso positivo anche sullo sviluppo del c. internazionale; e naturalmente vi concorse in maniera rilevante la convertibilità internazionale delle monete, raggiunta attraverso il progressivo ritorno alla libertà dei cambi, grazie all’efficace azione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e alla crescente solidarietà tra i governi e tra le banche centrali. Dagli anni 1960 il c. internazionale crebbe in misura molto elevata, raggiungendo un tasso medio annuo dell’8% nel decennio 1964-73; il rincaro dapprima delle derrate alimentari e poi delle materie prime, in particolare del petrolio, verificatosi negli anni 1970, causò poi un forte rallentamento nei rapporti economici internazionali, giungendo a dimezzare il tasso di crescita del c. mondiale. La ripresa cominciò dai primi anni del decennio successivo.

Sul finire degli anni 1980 il panorama poteva dirsi caratterizzato dalla presenza di quattro maggiori gruppi di paesi che influenzavano in maniera determinante i flussi e l’evoluzione degli scambi internazionali: i paesi industrializzati (Europa occidentale, America Settentrionale, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Repubblica Sudafricana); i paesi produttori di petrolio (Arabia Saudita, Kuwait ecc.); l’area commerciale dei paesi del blocco sovietico; i paesi in via di sviluppo non produttori di petrolio. Gli anni 1990 sono stati caratterizzati da nuovi progressi nel processo di liberalizzazione del c. internazionale. Risultati particolarmente significativi sono stati, in questo senso, la conclusione dei negoziati del GATT (15 aprile 1994) e la costituzione della World Trade Organization (Organizzazione Mondiale del C.; ➔ WTO) che ha cominciato a operare nel gennaio 1995. Il cammino verso la liberalizzazione globale degli scambi è proseguito anche dopo. Ne sono espressione gli accordi raggiunti, nel 1996 e nel 1997, sulla liberalizzazione delle tecnologie informatiche, delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari e assicurativi, come pure il dibattito sulla estensione delle regole del multilateralismo a grandi paesi come la Cina e la Russia.

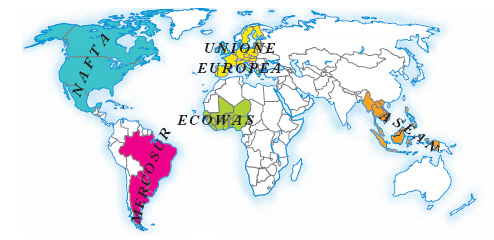

A partire dagli anni 1980, mentre si rafforzava il sistema multilaterale degli scambi, imperniato prima sul GATT e poi sulla WTO, si è manifestato anche un rinnovato impulso al regionalismo economico commerciale (v. fig.), attraverso un numero sempre maggiore di accordi regionali di c. su base preferenziale (ASEAN, MERCOSUR, NAFTA ecc.) che ha visto coinvolti un numero crescente di paesi (Stati Uniti e paesi in via di sviluppo compresi), non necessariamente confinanti e omogenei, come era accaduto nel passato. Ciò ha riacceso il dibattito sulla compatibilità tra questa spinta regionalistica e il sistema commerciale multilaterale. Le integrazioni regionali sono viste da alcuni come un ostacolo al rafforzamento del sistema del c. multilaterale, sia per gli effetti distorsivi che potrebbero determinare, sia per la tendenza dei gruppi regionali a comportarsi come blocchi che fissano a proprio vantaggio tariffe esterne; altri invece ritengono che gli accordi regionali possano essere un veicolo di ulteriore liberalizzazione degli scambi, a patto però che i blocchi regionali liberalizzino i loro regimi di c. e i movimenti di capitali con il resto del mondo; non si trasformino, cioè, in blocchi chiusi e contrapposti, ma operino in modo da realizzare un regionalismo ‘aperto’, che integri le politiche commerciali regionali con il sistema multilaterale.

Un indicatore del forte sviluppo del c. internazionale nel corso degli ultimi decenni si ottiene considerando alcuni semplici dati. Tra il 1982 e il 1991, il c. mondiale (di beni e servizi) è cresciuto a un tasso medio annuo del 5%; tra il 1991 e il 2006, questo tasso di crescita è salito quasi al 7%. Particolarmente significativa è stata la dinamica del c. estero dei paesi in via di sviluppo. Tra il 1982 e il 1991, le loro esportazioni di beni erano cresciute a un tasso medio annuo del 4,5% circa; dal 1991 al 2006 esse sono cresciute a un tasso doppio (9% circa). Ancor più marcato è stato l’aumento delle importazioni: da un tasso di crescita medio annuo del 2% circa nel periodo 1982-91 si è passati a un tasso medio annuo sempre del 9% circa tra il 1991 e il 2006 (secondo i dati dell’FMI). L’interscambio mondiale, che sembrava rimanere improntato alla domanda di materie prime e all’offerta di prodotti finiti da parte dei paesi industrializzati, è cambiato con l’emergere di Cina prima e India poi come produttori di manufatti ed esportatori di servizi.

Nella teoria economica, le ragioni del c. internazionale hanno dato luogo a una vasta letteratura: basti pensare all’antitesi tra la concezione del liberismo, basata sulla classica teoria dei vantaggi comparati e favorevole alla massima libertà negli scambi internazionali, e i principi del mercantilismo, del protezionismo e dell’autarchia, realizzati storicamente in epoche diverse, ma tutti limitatori, in misura più o meno drastica, della libertà degli scambi. Per la teoria classica del c. internazionale, ripresa e affinata soprattutto da G. von Haberler, B. Ohlin, W. Leontief, J. Viner e P.A. Samuelson, è indiscutibile il beneficio che ogni singolo paese può trarre dalla sua specializzazione nelle produzioni realizzabili a costi comparativamente minori e quindi dalla massima possibile libertà di scambi con l’estero; l’impostazione keynesiana, negli sviluppi che ne hanno esteso l’applicazione al di là della ipotesi iniziale di una economia chiusa, sottolinea invece i riflessi sul reddito e sulla occupazione dei processi di riequilibrio della bilancia dei pagamenti e perviene, pertanto, alla giustificazione di misure protettive, in quanto rivolte alla difesa dell’occupazione interna. Risalgono agli anni 1970 le cosiddette ‘nuove teorie del c. internazionale’, affermatesi soprattutto negli Stati Uniti, che prendono in considerazione, esprimendola in un modello formalizzato, l’influenza che elementi come i mercati imperfetti (➔ mercato), le economie di scala (➔) e la differenziazione dei prodotti hanno sui flussi commerciali internazionali.

Regole generali del c. internazionale

La notevole espansione del c. internazionale ha portato con sé la necessità di creare una disciplina comune a tutti gli operatori economici, al fine di favorire lo scambio di beni e servizi tra soggetti appartenenti a Stati diversi. Accanto alle contrattazioni tipiche, legislativamente previste, si è provveduto a predisporre una regolamentazione dettagliata e internazionalmente uniforme di una fitta rete di clausole e termini, nonché di condizioni generali e contratti-tipo, aventi natura consuetudinaria. Vanno in particolare ricordate le cosiddette clausole di consegna, distinte al loro interno tra quelle che fanno gravare sul compratore i rischi di trasporto previsti nel contratto di compravendita – attribuendo a quest’ultimo il carattere di vendita con spedizione – e quelle che, al contrario, fanno gravare tale rischio sul venditore, dando luogo, in tal caso, alla figura della cosiddetta vendita con consegna all’arrivo. I termini di consegna ricevettero una specifica regolamentazione dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI), una libera associazione tra Camere di Commercio, associazioni di categorie e singole imprese, con sede a Parigi, la quale provvide a pubblicare, già nel 1923, la prima edizione dei cosiddetti Trade Terms (Termini commerciali), una raccolta delle regole e pratiche interpretative maggiormente seguite in 13 paesi dagli operatori del settore commerciale in relazione alle principali clausole di consegna. Le difficoltà interpretative connesse a un tale tipo di raccolta hanno successivamente indotto la CCI a definire le prime Regole Internazionali per l’Interpretazione dei Termini Commerciali (➔ incoterms), contenenti una definizione analitica e completa dei termini commerciali più ricorrenti nelle pratiche commerciali internazionali. Il riferimento a tali regole consente oggi di fissare, in un contratto di vendita, le obbligazioni proprie del venditore e del compratore circa la ripartizione delle spese per la consegna e il trasferimento dei rischi, riducendo considerevolmente l’eventualità di controversie legali.

Il c. interno

Il c. interno ha luogo entro i confini di uno Stato; si distingue in c. all’ingrosso e c. al minuto o al dettaglio. Il primo è trattato o da imprese commerciali di diversa importanza, spesso con l’intermediazione di speciali agenti, o direttamente dai produttori, o da cooperative di consumo e di vendita. A favorire le contrattazioni all’ingrosso sono destinate le borse merci, le fiere, le esposizioni e in molti paesi anche le aste, o vendite al pubblico incanto. Il c. al minuto è tradizionalmente esercitato da imprese individuali o sociali con modeste possibilità finanziarie, che si limitano a vendere un solo prodotto o una serie di prodotti affini, ma dalla fine del 19° sec. si sono andati evolvendo anche complessi e potenti organismi commerciali (i grandi magazzini) destinati a offrire al pubblico una larghissima varietà di prodotti. Forme di origine relativamente recente sono pure i negozi a catena (specializzati in determinati tipi di merce, in genere di prima necessità, e ubicati in luoghi diversi, ma gestiti da un’unica impresa, che spesso è organizzata dagli stessi produttori o dai grossisti, o collegati da un organo per gli acquisti all’ingrosso), i supermercati, specializzati nei generi alimentari e affini, e caratterizzati dal self service, gli ipermercati, grandi complessi di vendita di prodotti alimentari e di articoli di largo consumo, caratterizzati sempre dal libero servizio, ma situati di solito in zone suburbane con un’area di vendita non inferiore a 2500 m2, e le case di vendita per pacco postale (mail-;order houses), con ordinazioni su cataloghi e infine il c. via Internet (➔ e-commerce). I nuovi orientamenti dell’organizzazione commerciale hanno dato impulso anche a un nuovo sistema di vendite a rate che, favorito dall’assicurazione del credito, ha contribuito ad allargare enormemente i consumi.

Sia lo studio dei problemi relativi al c. interno, sia la tutela degli interessi economici, giuridici e morali delle categorie relative sono in genere oggetto dell’attività di particolari organizzazioni, diverse da paese a paese (associazioni di commercianti, camere di c., sindacati riconosciuti ecc.). All’interno di un paese si rinvengono forme di limitazione della concorrenza, come gli ostacoli burocratici agli insediamenti di punti di vendita o le limitazioni alle superfici, per proteggere i piccoli esercizi di fronte alla grande distribuzione. La protezione dei consumatori, cui interessano i prezzi bassi e la varietà dell’offerta, consiglia tuttavia di eliminare questi ostacoli.

La disciplina giuridica del c. interno

Regolata nell’ordinamento italiano fin dal 1882, anno di emanazione del Codice di c., la materia è stata riformata con il d. legisl. 114/1998, che ha abrogato la precedente disciplina, contenuta nella l. 426/1971. Oltre a stabilire che «l’attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione» (art. 2, co. 1), il suddetto decreto ha introdotto novità significative, quali: a) l’abolizione del registro degli esercenti (che prima era istituito presso le camere di c.) e della relativa iscrizione quale requisito per l’esercizio del c.; b) la semplificazione del sistema di classificazione delle attività commerciali, prima suddivise in diverse categorie merceologiche e ora articolate soltanto in due settori, alimentare e non alimentare (art. 5); c) l’affidamento alle Regioni delle linee di programmazione relative agli insediamenti commerciali sul territorio, anche attraverso la predisposizioni di aree specifiche (art. 6 e 10); d) la liberalizzazione dell’attività commerciale dei piccoli esercizi, per la cui apertura non è più necessaria alcuna autorizzazione comunale preventiva (art. 7); e) la parziale liberalizzazione degli orari di vendita (art. 11), prima fissati dalle Regioni in calendari di apertura che stabilivano il tetto massimo di 44 ore settimanali, la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi e per mezza giornata infrasettimanale. Più in particolare, le diverse forme di attività sono definite sia con riguardo alle modalità della vendita, sia con riferimento alla consistenza degli esercizi commerciali (art. 4, co. 1). In base al primo criterio si distingue fra c. all’ingrosso e c. al dettaglio; in base al secondo si individuano gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, i centri commerciali. La nuova disciplina riguarda anche le forme speciali di vendita al dettaglio, tra cui la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, la vendita nelle scuole, negli ospedali o nelle strutture militari, la vendita per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza e tramite televisione o altri mezzi di comunicazione e quella a domicilio (art. 4, co. 1 e art. 16-21). Il decreto non si applica invece alle attività commerciali esercitate da alcune particolari categorie di soggetti, fra i quali farmacisti, titolari di rivendite di generi di monopolio, associazioni di produttori ortofrutticoli, produttori agricoli, rivenditori di carburanti, artigiani, pescatori e loro cooperative. I requisiti per l’accesso all’attività sono stabiliti dall’art. 5 che distingue fra quelli di onorabilità, richiesti a tutti i soggetti, e quelli di professionalità, necessari solo per l’esercizio di un’attività commerciale relativa al settore alimentare. I requisiti per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie di un esercizio, invece, sono fissati dagli art. 7-9.

Ulteriori norme in materia di c. sono state previste dal d.l. 223/2006, convertito nella l. 248/2006; esse riguardano la liberalizzazione della produzione del pane, la possibilità di vendere farmaci non soggetti a prescrizione medica nei supermercati e in tutti gli esercizi commerciali (esclusi gli alimentari), purché in presenza di un laureato in farmacia, e l’abolizione delle commissioni comunali e provinciali per il rilascio della licenza necessaria all’apertura di un esercizio pubblico.

Il c. a termine

Il c. a termine, o a esecuzione differita nel tempo, è istituto tipicamente moderno e caratterizzato da un’alea maggiore di quella insita nelle normali operazioni commerciali. I primi esempi risalgono al 17°-18° sec., ma la sua affermazione è legata allo sviluppo delle comunicazioni nel 19° e nel 20° secolo. La diffusione del c. a termine determinò un processo di specializzazione tra operatori e il sorgere di una particolare categoria di intermediari disposti ad assumersi il rischio delle variazioni dei prezzi nell’intervallo tra conclusione ed esecuzione del contratto e a impegnarsi a consegnare a data certa la merce acquistata a consegna futura e incerta; determinò anche il ricorso a vendite allo scoperto, a operazioni puramente differenziali e a contratti a premio e il formarsi di speciali mercati, le borse. Oltre a facilitare il ricorso a produzioni lontane, il c. a termine diminuisce sempre le fluttuazioni dei prezzi nello spazio e dovrebbe livellare i prezzi anche nel tempo, a meno che le previsioni sui prezzi futuri non risultino errate o che le operazioni siano state intraprese a puro scopo di gioco. Permette inoltre di assicurarsi contro i rischi delle oscillazioni dei prezzi, ossia di coprirsi vendendo o comprando a termine nello stesso momento in cui si è concluso un affare opposto a pronti.

Il c. equo e solidale

Approccio alternativo al c. convenzionale, rivolto soprattutto ai paesi in via di sviluppo, al fine di promuovere giustizia sociale ed economica e sviluppo sostenibile. Esso mira a migliorare le condizioni di vita dei produttori, aumentandone l’accesso al mercato, rafforzando le loro organizzazioni, pagando un prezzo migliore e assicurando continuità nelle relazioni commerciali; ma punta anche a incrementare la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il c. internazionale ha sui produttori, in maniera tale che possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera positiva.

I primi tentativi di c. equo, o Fair trade secondo la dizione anglosassone adottata a livello internazionale, risalgono agli anni 1970 ed ebbero luogo nei Paesi Bassi. Da allora, i punti di vendita (botteghe del mondo) e le organizzazioni di importazione si sono diffuse in quasi tutti i paesi occidentali.

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata