Genetica

Enciclopedia del Novecento (1978)

Genetica

di Harold Leslie K. Whitehouse, Claudio Barigozzi, Leslie C. Dunn, Giuseppe Montalenti

GENETICA

Genetica

di Harold Leslie K. Whitehouse

Sommario: 1. Introduzione. 2. Ereditarietà mendeliana: a) prove dell'ereditarietà mendeliana; b) la teoria cromosomica dell'ereditarietà mendeliana; c) associazione e scambio (Jinkage e crossing-over); d) crossing-over e chiasmi; e) l'ereditarietà dei caratteri quantitativi. 3. Ereditarietà non-mendeliana. 4. Problemi dell'ereditarietà mendeliana: a) alleli multipli; b) mutazioni; c) la natura del gene; d) modificazioni strutturali dei cromosomi; e) modalità d'azione del gene. 5. Conoscenze biochimiche e problemi dell'ereditarietà: a) le basi chimiche dell'ereditarietà; b) il processo di duplicazione del materiale genetico; c) sequenza dei nucleotidi e sequenza degli amminoacidi; d) il codice genetico. 6. Il controllo dell'attività genica e la ricombinazione genetica: a) il controllo dell'attività genica nei Batteri; b) il meccanismo della ricombinazione genetica; c) struttura e organizzazione del cromosoma; d) il controllo dell'attività genica negli organismi superiori. 7. Le basi dell'ereditarietà non-mendeliana. 8. Conclusioni. □ Bibliografia.

1. Introduzione

L'inizio del XX secolo costituisce, per una serie di coincidenze, una svolta decisiva nella storia del ramo della biologia che studia i fenomeni dell'ereditarietà e della variabilità, per il quale W. Bateson nel 1906 propose il nome genetica. Nei secoli precedenti si era infatti ritenuto, più o meno implicitamente, che i caratteri di un organismo fossero trasmessi direttamente agli individui della generazione successiva. Questi concetti trovarono riscontro nel pensiero di Ch. Darwin, il quale riteneva che dei ‛granuli' passassero da ciascun organo del corpo nelle cellule germinali, per essere così trasmessi alla generazione successiva. L'ereditarietà era pertanto diretta e questo comportava il concetto, generalmente associato al nome di J.-B. Lamarck, che i cambiamenti indotti in un individuo ad opera di fattori ambientali esterni, potessero diventare ereditari ed essere quindi trasmessi alla progenie. Anche se mancavano le basi sperimentali per convalidare questa teoria diretta dell'ereditarietà, non vi erano nemmeno delle prove conclusive per rifiutarla. Nell'anno 1900, H. De Vries, C. Correns e E. von Tschermak riuscirono, ciascuno indipendentemente dall'altro, ad ottenere queste prove e, nel consultare la bibliografia, si imbatterono nel lavoro originale di G. Mendel. Questo lavoro era stato pubblicato 34 anni prima, ma non aveva esercitato alcuna influenza sul pensiero scientifico dell'epoca.

La riscoperta del lavoro di Mendel costituisce una vera pietra miliare nella storia della genetica, poiché i suoi studi e quelli dei suoi riscopritori dimostravano che il meccanismo dell'ereditarietà non era quel semplice processo postulato da Darwin e dai suoi predecessori. In effetti, nel 1884, A. Weismann aveva suggerito con notevole acume che l'ereditarietà fosse determinata dagli appena scoperti ‛cromosomi' (che ricevettero questo nome qualche anno dopo) e non dagli stessi caratteri ereditari. Benché Weismann non avesse dati sperimentali per sostenere la sua ipotesi, questa rappresentò una rivoluzione nel pensiero riguardante i meccanismi ereditari: le sue idee contribuirono infatti a cambiare la concezione generale, con il risultato che la teoria di Mendel fu immediatamente accettata nel 1900, mentre era passata del tutto inosservata nel 1866.

La differenza fra il punto di vista mendeliano e quello darwiniano sull'ereditarietà è così profonda che forse non deve sorprendere il fatto che sia passato un terzo di secolo prima che le nuove idee venissero accettate. La teoria di Mendel sosteneva che l'ereditarietà era indiretta, cioè che non erano i caratteri stessi ad essere trasmessi, ma qualcos'altro, costituito da particelle discrete a cui successivamente W. Johannsen diede il nome di ‛geni'. Questi geni differivano sostanzialmente dai ‛granuli' di Darwin (che erano parte dello stesso carattere), in quanto i geni erano dei determinanti che a seconda delle circostanze potevano o meno condurre, durante la vita dell'individuo, alla comparsa del carattere in questione. Così una pianta di pisello (Pisum sativum) che alla sua origine avesse ricevuto il gene per cotiledoni gialli da un genitore e quello per cotiledoni verdi dall'altro (cioè un eterozigote per l'alternativa gialla nei confronti di quella verde), mostrava il carattere cotiledoni gialli. Mendel disse che il giallo era ‛dominante' e che il verde era ‛recessivo'. La presenza del gene per i cotiledoni verdi, tuttavia, si poteva osservare nuovamente nelle generazioni successive. Di converso, una pianta di pisello che avesse ricevuto il gene per cotiledoni verdi da entrambi i genitori (e cioè omozigote per questo carattere) sviluppava il pigmento verde. Evidentemente il gene per il pigmento verde non funzionava nella pianta eterozigote, o, se funzionava, il suo effetto era oscurato dall'allele (cioè dal gene corrispondente) per il pigmento giallo. In realtà Mendel non osservò direttamente i geni, ma ne postulò l'esistenza in base alla constatazione che le frequenze della progenie con uno dei due caratteri di una coppia alternativa (quale appunto il colore giallo dei cotiledoni nei confronti del colore verde) ricorrono secondo rapporti semplici, come 3:1 o 1:1.

La teoria indiretta mendeliana dell'ereditarietà implica una complessità ben maggiore nell'organizzazione degli organismi viventi che non la teoria darwiniana diretta: infatti, anzitutto, i geni mendeliani devono racchiudere in una qualche magica maniera un particolare carattere che poi specificheranno in qualche modo e, secondariamente, il gene per un particolare carattere può apparentemente rimanere inattivo in un determinato individuo, come per esempio il gene per cotiledoni verdi nel pisello eterozigote. Questo implica che o il gene stesso o il suo prodotto durante lo sviluppo dell'individuo interferiscano con l'allele per il pigmento giallo o con il prodotto di questo gene. Mendel dimostrò che il gene per cotiledoni verdi non veniva affatto modificato durante il suo passaggio in una pianta eterozigote con cotiledoni gialli, dato che i piselli verdi, ottenuti nelle successive generazioni, mostravano di essere puri (omozigoti) per quel carattere. L'interazione nella pianta eterozigote sembrerebbe pertanto avvenire più tra i prodotti del gene che tra gli alleli stessi.

2. Ereditarietà mendeliana

a) Prove dell'ereditarietà mendeliana.

Entro due o tre anni dalla riscoperta del lavoro di Mendel, furono descritti numerosi esempi di ereditarietà mendeliana sia negli animali sia nelle piante, prendendo in esame una grande varietà di caratteri (v. Bateson, 1909). Alcune prove dell'ereditarietà mendeliana sono state ottenute non con esperimenti di incroci controllati tra particolari individui, ma con osservazioni sulla frequenza relativa di individui con differenti caratteri in una popolazione. Questo è possibile in base al teorema fondamentale della genetica delle popolazioni, formulato nel 1908, indipendentemente, da O. A. Hardy e da W. Weinberg. Questi autori dimostrarono che, in assenza di mutazione (un cambiamento improvviso da un allele all'altro) o di selezione, le frequenze dei due omozigoti (AA e aa) e del loro eterozigote (Aa) rimanevano costanti di generazione in generazione (A e a rappresentano una coppia di alleli). Questa conclusione si basa su due ulteriori assunzioni: che la dimensione della popolazione sia abbastanza grande da rendere trascurabili le fortuite fluttuazioni delle frequenze degli alleli e che gli accoppiamenti avvengano in modo del tutto casuale rispetto ai caratteri considerati.

Ed ecco un esempio di applicazione dell'equilibrio di Hardy-Weinberg per le frequenze geniche in una popolazione: il 68,5% degli individui di una popolazione umana è in grado di poter avvertire il sapore amaro di una sostanza chimica (la feniltiocarbammide, FTC) mentre il rimanente 31,5% non mostra questa capacità. Quando entrambi i genitori sono incapaci di percepire il sapore della FTC, anche i loro figli non riescono ad avvertirlo: questo significa che la condizione ‛non gustatore' (aa) è recessiva, per cui gli accoppiamenti tra omozigoti recessivi non danno luogo a segregazioni con ricomparsa dell'altra alternativa. L'ipotesi di Hardy-Weinberg inoltre prevede che il 68,5% della popolazione fornito dell'allele dominante (A) consista del 19,2% di omozigoti (AA) e del 49,3% di eterozigoti (Aa). Sulla base di queste frequenze è quindi possibile determinare la probabilità che nascano figli ‛non gustatori' quando uno o entrambi i genitori siano invece ‛gustatori' ammettendo che la capacità di gustare la FTC sia una caratteristica dominante. Poiché il numero osservato di questi bambini si dimostra in buon accordo con la previsione teorica, questo conferma che le differenze nelle capacità gustative sono espressione di un'ereditarietà di tipo mendeliano.

b) La teoria cromosomica dell'ereditarietà mendeliana

Mendel non localizzò in una qualche struttura della cellula le particelle - i determinanti delle caratteristiche ereditarie - di cui aveva supposto l'esistenza. Come già accennato, Weismann suggeri che i cromosomi - strutture filamentose presenti nei nuclei delle cellule - potessero essere la base dell'ereditarietà. Non appena il lavoro di Mendel fu riscoperto nel 1900, diversi autori indicarono nei cromosomi i possibili vettori dei fattori mendeliani. Prove circonstanziate per questa opinione erano fornite da due osservazioni: 1) gli stessi cromosomi sembrano ereditari, dato che non si formano de novo, ma si originano sempre da preesistenti cromosomi; 2) il numero di cromosomi per cellula è raddoppiato alla fecondazione (numero diploide) ed è in seguito dimezzato (numero aploide) mediante una speciale divisione nucleare chiamata ‛meiosi' durante la formazione delle cellule riproduttive. Questo insieme di fatti si dimostrò sovrapponibile al comportamento dei fattori mendeliani, che sembravano esistere in coppie nei tessuti somatici delle piante e degli animali, ma che segregavano dai loro partners nella formazione delle cellule riproduttive.

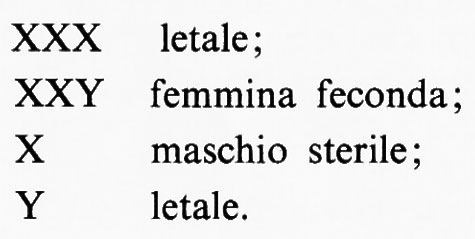

La teoria cromosomica dell'ereditarietà mendeliana fu confermata principalmente dalle ricerche di T. H. Morgan e della sua scuola sul moscerino della frutta Drosophila melanogaster. Questo insetto si riproduce rapidamente e ciò consente quindi di studiare numerosi caratteri ereditari. Il primo carattere che risultò associato direttamente ai cromosomi fu il sesso dell'individuo. E. B. Wilson dimostrò che in alcuni insetti il maschio possedeva un cromosoma senza omologo, che chiamò ‛cromosoma X', mentre la femmina mostrava due cromosomi corrispondenti. In altri insetti, come Drosophila, il maschio non solo mostrava un singolo cromosoma X, ma anche un cromosoma più piccolo che non aveva corrispondente nella femmina: Wilson lo denominò cromosoma Y. Così le femmine possedevano due cromosomi X e, dopo la meiosi, le loro cellule uovo contenevano un solo cromosoma X. I maschi potevano avere o un solo cromosoma X o un cromosoma X più un cromosoma Y: gli spermatozoi potevano perciò essere di due tipi, metà con un cromosoma X e quindi destinati a produrre progenie femminile e l'altra metà senza cromosoma X (o in certe specie con un cromosoma Y) destinati ad originare progenie maschile. In seguito si trovò che anche i Mammiferi posseggono un meccanismo simile per la determinazione del sesso, ma che negli Uccelli e nei Lepidotteri la femmina ha nelle sue cellule cromosomi X e Y e i maschi due cromosomi X.

La teoria cromosomica mendeliana dell'ereditarietà si affermò quando Morgan scoprì che un carattere di Drosophila, ereditato secondo gli schemi mendeliani, mostrava di essere associato al sesso. Le Drosofile normalmente hanno occhi rossi, ma presto si trovò una condizione occhi bianchi, che era ereditata come carattere recessivo. Quando moscerini ad occhi rossi e ad occhi bianchi derivanti da linee pure vengono incrociati, la progenie di sesso maschile mostra il colore dell'occhio uguale a quello della madre, il che corrisponde al comportamento del cromosoma X, dato che i maschi ricevono il loro cromosoma X dalla madre. Una conferma che, in Drosophila, il gene per il colore rosso o bianco dell'occhio era localizzato sul cromosoma X fu ottenuta da un collaboratore di Morgan, C. B. Bridges: questi dimostrò che ad una anomalia nella trasmissione ereditaria del colore dell'occhio corrispondeva la formazione di femmine anormali che avevano un cromosoma Y oltre ai loro due cromosomi X. La presenza del cromosoma Y causava alcune volte la non disgiunzione dei due cromosomi X e questo determinava l'eredità anormale del colore dell'occhio.

c) Associazione e scambio (linkage e crossing-over)

Sebbene la teoria cromosomica dell'ereditarietà mendeliana venisse formulata intorno al 1915 da Morgan e collaboratori (v. Morgan e altri, 1915) sulla base dello studio dell'eredità del colore rosso e bianco dell'occhio in Drosophila nei confronti del comportamento dei cromosomi X e Y, essa continuò ad incontrare una certa opposizione per i seguenti motivi: era facile supporre che il numero dei caratteri controllati dai fattori ereditari negli individui di una specie potesse largamente superare il numero dei cromosomi, e questo era senz'altro vero per Drosophila che ha solo 4 cromosomi come assetto aploide; se la teoria cromosomica fosse valida, ci si dovrebbe attendere che molti caratteri mendeliani mostrino di essere ereditari in maniera permanentemente associata, data la localizzazione dei loro geni nello stesso cromosoma; tuttavia mai fu dimostrata un' associazione così permanente tra i caratteri. Lo stesso Mendel aveva studiato la trasmissione ereditaria contemporanea di un certo numero di coppie di caratteri alternativi in Pisum sativum (pisello da orto) ed aveva notato che in ogni caso le coppie di caratteri alternativi erano ereditate indipendentemente l'una dall'altra. Subito dopo la riscoperta del lavoro di Mendel, vennero trovati nel pisello altri esempi di eredità indipendente per coppie alternative di caratteri, cosicché il loro numero venne a superare quello del corredo aploide, che è 7. Questa scoperta sembrava in contraddizione con la teoria cromosomica dell'ereditarietà.

Eccezioni all'eredità indipendente per coppie di caratteri furono invece riscontrate prima da W. Bateson e collaboratori nel 1905 in Lathyrus odoratus (pisello da giardino) e poi da Morgan e collaboratori nel 1911 utilizzando Drosophila. L'aspetto sorprendente di queste osservazioni era che l'associazione si manteneva nell'eredità solo parzialmente, cioè a dire le combinazioni dei caratteri presenti nei genitori tendevano a permanere unite nella progenie e si separavano solo in una piccola percentuale della discendenza. Così, nell'esempio di Bateson, fiori di color porpora e polline di forma allungata erano i caratteri presenti in un genitore, mentre l'altro aveva fiori rossi e polline rotondo. Le frequenze nella progenie mostrarono che nell'88% dei gameti i geni in questione rimanevano associati, mentre nel rimanente 12% si separavano e si ricombinavano in nuova maniera. Nell'esempio di Morgan, occhi di colore bianco e ali ridotte di un genitore, con occhi rossi e ali normali dell'altro, si separavano nel 37% della progenie (frequenza di ricombinazione del 37%); mentre per occhi bianchi e colore del corpo giallo (nei confronti di occhi rossi e colore del corpo grigio) la percentuale corrispondente era solamente dell'1,3%.

I caratteri studiati separatamente da Morgan mostra- vano un'associazione con il sesso (come abbiamo già vi- sto per occhi bianchi nei confronti di occhi rossi). Diversamente da Bateson, egli non esitò quindi a concludere che i geni, per i caratteri che mostravano un'associazione (linkage) parziale, erano tutti localizzati sullo stesso cromosoma. E fu pertanto portato a concludere che un processo di scambio, o crossing-over come lo chiamò, intervenisse alla meiosi tra le coppie di cromosomi omologhi. Ne dedusse che i geni per il colore dell'occhio rosso nei confronti del bianco e per il colore grigio del corpo nei confronti del colore giallo erano piuttosto vicini sul cromosoma X, in maniera da separarsi solamente nell'1,3% dei gameti, mentre i geni per il colore dell'occhio e per le dimensioni delle ali erano molto più distanti così da permettere al crossing-over di intervenire molto più frequentemente.

Molti biologi si mostrarono riluttanti ad accettare la teoria cromosomica dell'ereditarietà, in quanto il processo di scambio di segmenti corrispondenti tra cromosomi omologhi era in contrasto con il concetto della persistenza ed integrità dei cromosomi intesi come supporto dei geni. In realtà, tuttavia, lo studio dell'associazione parziale fornì nuovi validi argomenti a favore della teoria cromosomica. In primo luogo fu risolto il dilemma del numero dei caratteri alternativi ereditati indipendentemente, eccedenti il numero dei cromosomi, perché, come risultato dello scambio, i geni molto distanti lungo un cromosoma verrebbero ereditati indipendentemente, o quasi. Secondariamente, uno dei collaboratori di Morgan, A. H. Sturtevant, dimostrò che le frequenze di ricombinazione erano additive e quindi che i geni potevano essere rappresentati in una configurazione lineare corrispondente all'aspetto filamentoso del cromosoma. In terzo luogo, Morgan e la sua scuola trovarono che in Drosophila i geni responsabili dei caratteri alternativi potevano essere compresi in quattro gruppi: all'interno di questi gruppi si verificava un'associazione parziale nell'ereditarietà, mentre per geni appartenenti a gruppi diversi l'ereditarietà era del tutto indipendente. I quattro gruppi di associazione corrispondevano esattamente ai quattro cromosomi non soltanto nel numero ma anche nelle dimensioni, dato che uno dei gruppi di associazione era molto piccolo, come appunto uno dei cromosomi.

Sebbene gli studi di Morgan portassero necessariamente alla conclusione che coppie di cromosomi omologhi alla meiosi si scambiavano dei segmenti, fu solamente 20 anni dopo la scoperta del crossing-over che si ottenne una prova diretta di questo scambio. H. B. Creighton e B. McClintock con esperimenti su Zea mais (granoturco) e Stern su Drosophila riuscirono ad ottenere degli individui in cui un cromosoma era contrassegnato da due marcatori citologici e da due geni diversi. In altre parole, le linee dei genitori differivano per due caratteri controllati da geni localizzati su quel cromosoma ed erano anche diverse per due riordinamenti strutturali del cromosoma visibili al microscopio. Si poté controllare che, allorquando la progenie mostrava crossing-over tra i caratteri alternativi dei genitori, contemporaneamente si manifestavano nuove combinazioni delle caratteristiche strutturali del cromosoma.

d) Crossing-over e chiasmi

Allo stadio diplotene della meiosi (v. genetica: Citogenetica) i due cromosomi omologhi sono tenuti insieme da una serie di punti di contatto intercalati ad anse. A questo stadio, ciascun cromosoma consta di due filamenti fratelli chiamati ‛cromatidi', che decorrono parallelamente. Ai punti di contatto, o chiasmi, tuttavia, i cromatidi sembrano scambiarsi i partners (v. fig. 1). In altre parole, ad ogni chiasma due filamenti si toccano e due no. Attualmente si ritiene in generale che i chiasmi osservati al diplotene siano causati dal crossing-over, cioè dallo scambio di segmenti tra cromosomi omologhi, e si pensa che questo scambio avvenga durante il precedente stadio della meiosi, il pachitene. La prova che i chiasmi osservati citologicamente corrispondono ai ricombinanti osservati geneticamente si basa su numerosi dati sperimentali di diverso tipo.

In primo luogo è stato possibile dimostrare che lo scambio di segmenti tra cromosomi omologhi avviene non tra gli interi cromosomi, ma tra i singoli cromatidi di ciascun genitore, come ci si attendeva dall'aspetto citologico del chiasma. La dimostrazione che il crossing-over ha luogo tra cromatidi fu fornita da Bridges e E. G. Anderson con una serie di esperimenti pubblicati tra il 1916 e il 1925. Questi due autori studiarono l'ereditarietà di caratteri legati al sesso, usando diversi tipi di femmine anormali di Drosophila, in cui entrambi i cromosomi X rimanevano nella stessa cellula uovo. Una dimostrazione ancora più diretta che il crossing-over avviene tra cromatidi fu fornita da C. C. Lindegren nel 1933 utilizzando il fungo Neurospora crassa. Il vantaggio di usare questo organismo per questo scopo è dato dal fatto che i prodotti della meiosi sono spore, che si ritrovano insieme in una cellula gigante chiamata asco. Lindegren usò ceppi che differivano per caratteri associati (diversi cioè per geni associati sullo stesso cromosoma) e dimostrò, facendo germinare le spore da singoli aschi, che quando era intervenuto un crossing-over tra i geni dei genitori solamente due dei quattro prodotti della meiosi erano ricombinanti.

L'idea che un chiasma corrispondesse ad un crossing-over trovò convalida nel confronto della loro rispettiva frequenza e distribuzione in particolari cromosomi. Nel 1916, un collaboratore di Morgan, H. J. Muller, lavorando su Drosophila, scoprì che i ricombinanti si distanziavano in un certo modo lungo il cromosoma, e cioè che tra di loro vi era una interferenza positiva. Più tardi, nel 1931, J. B. S. Haldane sulla base di dati ottenuti da T. Maeda su Vicia faba (fava commestibile) dimostrò che i chiasmi erano a loro volta corrispondentemente distanziati lungo il cromosoma. C. D. Darlington, nel 1934, trovò una soddisfacente concordanza tra le frequenze dei chiasmi osserva- ti alla meiosi nelle cellule madri del polline di Zea e le frequenze di ricombinanti basate sulla lunghezza delle mappe di associazione. Queste mappe sono costruite sulla base delle frequenze con cui determinati caratteri associati compaiono nella progenie in nuove combinazioni, e sono pertanto una misura della frequenza con cui gli scambi si verificano tra cromosomi omologhi nei vari segmenti delimitati dai geni studiati. Come atteso, la frequenza dei chiasmi era alquanto più grande della frequenza di ricombinazione, in quanto i chiasmi che si verificano vicino alle estremità dei cromosomi non possono essere computati, a meno che non si conoscano delle caratteristiche controllate da geni molto vicini alle estremità.

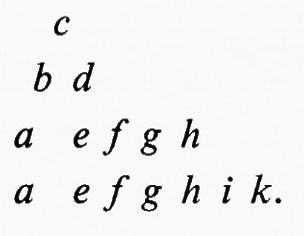

Prove dirette che i chiasmi corrispondono ai ricombinanti sono state ottenute studiando i cromosomi meiotici in diverse situazioni speciali. Queste includono: a) coppie di cromosomi strutturalmente ineguali; b) tre o più cromosomi dello stesso tipo; c) la presenza in uno dei due omologhi di un segmento invertito. L'ultima ha fornito la prova più convincente, perché quando i due genitori differiscono per una inversione su di un braccio cromosomico, una ricombinazione all'interno dell'inversione dà luogo ad un cromosoma con due centromeri e a un frammento acentrico. Ne risulta un ponte e un frammento all'anafase I che costituiscono la prova di un crossing-over avvenuto entro il tratto invertito. J. Brown e D. Zohary nel 1955 paragonarono le frequenze dei chiasmi contenuti in un inversione di Lilium formosanum con le frequenze di ricombinanti rilevabili come ponti e frammenti in anafase, e trovarono una soddisfacente corrispondenza.

Vi sono pertanto argomenti validi per ritenere che ciascun chiasma visibile allo stadio di diplotene durante la meiosi sia la conseguenza di uno scambio di segmenti tra due dei quattro cromatidi costituenti le tetradi. Il meccanismo effettivo per questi scambi verrà discusso più avanti.

e) L'ereditarietà dei caratteri quantitativi

Durante il primo decennio del XX secolo si vennero a formare opinioni contrastanti sull'ereditarietà dei caratteri quantitativi, quali altezza e peso. Oggi è evidente che gran parte di queste controversie si originò dalla confusione teorica sulla natura dell'ereditarietà mendeliana. Il metodo per studiare l'ereditarietà introdotto da Mendel era quello di trovare linee pure che differissero per caratteri qualitativi ben evidenti, e quindi di incrociare tali linee seguendo i caratteri prescelti nelle successive generazioni. Questo metodo tuttavia non è applicabile ai caratteri quantitativi, tanto che all'inizio fu impossibile stabilire se le variazioni quantitative fossero ereditate nella stessa maniera o diversamente da quelle qualitative. La difficoltà si origina, come dimostrato dagli studi di Johannsen (v., 1909) sull'eredità del peso dei semi di Phaseolus vulgaris (fagiolo comune), dal fatto che anche all'interno di una linea pura vi è una discreta variabilità nel peso dei semi: con il risultato che, quando vengono incrociati fagioli leggeri con fagioli pesanti, la progenie si dispone lungo una scala continua di variazioni di peso. Johannsen risolse la prevalente confusione concettuale stabilendo per la prima volta una chiara distinzione tra carattere ereditario (in questo caso il peso del fagiolo) e suoi determinanti, che ritenne fossero un certo numero di fattori mendeliani (e per i quali coniò il termine gene). Introdusse anche il termine ‛genotipo' per indicare l'insieme dei fattori ereditari di un organismo, e ‛fenotipo' per indicare l'aspetto di un organismo nei riguardi dei caratteri considerati. La sua tesi era che il fenotipo fosse una conseguenza dell'interazione tra il genotipo e l'ambiente durante lo sviluppo. Così un fagiolo di peso intermedio poteva essere il risultato di fattori sfavorevoli durante il suo sviluppo (quale per es. la sua posizione nel baccello) che si erano opposti agli effetti di un genotipo favorevole, oppure poteva conseguire a condizioni di crescita ottimali per una razza a basso peso medio. In altre parole, per usare la sua terminologia, il fenotipo intermedio poteva essere la conseguenza di un genotipo mediocre e di favorevoli condizioni ambientali, o viceversa.

Gli esperimenti di Johannsen dimostrarono che in una popolazione mista la selezione in ogni generazione per fagioli pesanti poteva far sì che un numero sempre maggiore di essi appartenesse al genotipo in grado di dare origine ai fagioli più pesanti, fino a che tutti i fagioli risultassero appartenenti a tale ceppo: a questo punto la selezione non avrebbe avuto ulteriore effetto. I suoi studi dimostrarono chiaramente che la selezione non poteva avere efficacia nell'aumentare il peso medio dei fagioli quando la variabilità fosse dovuta solamente a fattori ambientali. Questa sua scoperta ha delle implicazioni ovvie per gli allevatori di piante e di animali: la variabilità ereditaria è essenziale per ottenere dei miglioramenti nelle piante e negli animali di interesse economico.

I risultati di Johannsen erano in perfetto accordo con l'ipotesi che il peso dei fagioli fosse controllato da numerosi geni per effetto additivo, ammesso però che le variazioni dovute ai geni potessero essere modificate dagli effetti ambientali. Tra le prove più evidenti a favore dell'ipotesi dei geni multipli quali determinanti delle variazioni continue dei caratteri quantitativi vi furono gli studi di E. M. East nel 1910 e di R. A. Emerson e East nel 1913 sull'eredità dei caratteri quantitativi in Zea. Quando una pianta di granturco di una linea pura a spighe corte veniva incrociata con una pianta di una linea pura a spighe lunghe, la progenie (prima generazione filiale o F1) era relativamente omogenea e con spighe di lunghezza intermedia. Questo risultato è in accordo con l'ipotesi dei geni multipli, in quanto tutte le piante dell'F1 avranno lo stesso genotipo, essendo eterozigoti per tutti i geni per cui differivano i genitori. Con l'incrocio tra di loro, o con l'autofecondazione delle piante F1, si ottenne una seconda generazione o F2. Queste piante possedevano spighe con una lunghezza media che era approssimativamente quella della F1, ma con una variabilità tra gli individui molto maggiore. Questi dati rafforzano notevolmente l'ipotesi dei geni multipli, perché molte delle piante F2, contrariamente a quelle F1, differivano alquanto nel loro genotipo. E così si spiegherebbe anche il perché della grande variabilità nella lunghezza delle spighe tra le piante F2. Emerson e East ottennero risultati simili con molti altri caratteri quantitativi nel granturco, quali il peso delle cariossidi, l'altezza delle piante e il numero dei nodi lungo lo stelo.

L'idea che i caratteri quantitativi non seguissero l'ereditarietà mendeliana si era sviluppata dopo il lavoro di F. Galton e di K. Pearson sulla correlazione tra parenti per caratteri quali la statura. I dati più accurati furono raccolti nel 1903 da Pearson e N. Lee, e dimostrarono come il coefficiente di correlazione per la statura tra padre e figlio fosse 0,51 e tra fratelli 0,54 (un coefficiente = 0 significa assenza di correlazione, mentre = 1 significa correlazione completa). Pearson dimostrò tuttavia che i coefficienti di correlazione previsti, in base all'ipotesi che la statura fosse determinata da numerosi fattori mendeliani, avrebbero dovuto essere 0,33 e 0,42 rispettivamente e concluse pertanto che non si trattava di un caso di eredità di fattori multipli. Pearson aveva però supposto che tutti i fattori mendeliani avessero effetti uguali ed additivi, che i due alleli di una coppia fossero ugualmente frequenti e che, nel caso di eterozigosi, uno dei due alleli sarebbe stato completamente dominante. Bisognò arrivare al 1918 per comprendere il divario tra i dati di Pearson e le previsioni teoriche, quando il problema venne riesaminato da R. A. Fisher. Questi dimostrò che i bassi coefficienti di correlazione previsti da Pearson sulla base dell'ipotesi multifattoriale erano una conseguenza delle sue assunzioni sulla dominanza e sull'eguaglianza delle frequenze dei vari alleli, e dell'eguaglianza degli effetti per i vari fattori. Fisher non partì da tali assunzioni e poté dimostrare che il coefficiente di correlazione più alto tra fratelli che non tra padre e figlio poteva essere in accordo con la teoria dei geni multipli nel caso vi fosse una certa dominanza tra gli alleli. Concluse che i dati erano in pieno accordo con questa teoria, essendo quasi tutte le differenze di statura tra fratelli attribuibili alla segregazione di fattori mendeliani per cui i genitori erano eterozigoti. Fisher introdusse inoltre concetto di additività della varianza, quest'ultima definita come la misura della quantità per cui una serie di conteggi o misure differiscono dalla media. Ed ancora dimostrò che quando vi siano molteplici cause di variabilità entro una popolazione, i loro contributi alla varianza sono additivi. Le sue conclusioni sul coefficiente di correlazione per la statura tra fratelli = 0,54 (calcolato da Pearson e Lee) furono che il 54% della varianza dei fratelli era dovuto al fatto che essi avevano ricevuto geni identici determinanti la loro altezza. Fisher stimò inoltre che non più del 5% della varianza tra fratelli fosse dovuto a fattori ambientali e che il rimanente 41% dovesse essere attribuito all'aver ricevuto dai loro genitori alleli diversi.

La scomposizione della varianza tra le varie cause della variabilità è servita di base a molti studi successivi sulla ereditarietà dei caratteri quantitativi ed ha permesso a K. Mather di riconoscere l'associazione parziale tra alcuni dei fattori mendeliani multipli. Tale associazione è del tutto comparabile con quella già descritta per i geni determinanti i caratteri qualitativi. L'idea che i caratteri provvisti di una variabilità continua sono ereditati essenzialmente nella stessa maniera dei caratteri studiati da Mendel è adesso provata da numerosissimi dati. La differenza essenziale è che i caratteri quantitativi sono controllati da numerosi geni invece che da un sol paio e che gli effetti di questi geni sono additivi.

3. Ereditarietà non-mendeliana

Sebbene esistano numerose prove che la maggior parte delle variabilità continue siano ereditate secondo schemi mendeliani, non è detto che tutti i caratteri degli organismi viventi siano ereditati nella stessa maniera. Nel 1909 C. Correns e E. Baur indipendentemente scoprirono l'ereditarietà non-mendeliana.

Correns (v., 1909) studiò l'eredità del carattere foglia pallida o variegata in diverse piante da fiore. La maggior parte di queste differenze dalle normali foglie verdi mostrò un'eredità di tipo mendeliano, ma in Mirabilis jalapa le foglie variegate con bianco giallastro (albomaculate) si comportavano in maniera diversa. Sulle piante albomaculate alcune volte vi erano dei germogli interamente verdi o interamente bianchi. Correns trovò che i fiori sui germogli verdi davano solamente progenie verde, i fiori sui germogli bianchi solamente progenie bianca (che moriva abbastanza precocemente) e che i fiori sui germogli variegati davano progenie verde, variegata e bianca senza un rapporto fisso: tanto più grandi le aree verdi, tanto più numerosa la progenie verde. L'origine del polline, che provenisse cioè da fiori di germogli verdi, o bianchi, o variegati, non aveva nessuna influenza sul tipo di progenie. Questi risultati differivano in maniera molto netta dagli schemi dell'ereditarietà mendeliana, specialmente per la presenza di un'eredità di tipo materno e per la mancanza di precisi rapporti di segregazione.

Baur (v., 1909) studiò l'eredità del carattere foglie a margine bianco in Pelargonium zonale e trovò che quando tali piante erano autofecondate o incrociate tra loro, la progenie si presentava interamente bianca e perciò moriva. Questo risultato era comprensibile in quanto in Pelargonium a margini bianchi lo strato sottoepidermico, da cui si originano le cellule germinali, è privo di clorofilla. Quando le piante a margini bianchi erano incrociate con piante normali verdi, si potevano osservare nella progenie piante verdi, a margine bianco e bianche, ma le proporzioni dei tre tipi di piante variavano sensibilmente da un incrocio all'altro. Diversamente dai risultati ottenuti da Correns con Mirabilis albomaculata, Baur trovò che gli incroci reciproci davano risultati sostanzialmente simili. In altre parole, negli incroci tra piante verdi e piante a margini bianchi, l'incrocio poteva essere effettuato scambiando il sesso dei genitori, ma la progenie consisteva sempre di piante verdi, a margine bianco e bianche in proporzioni irregolari.

La caratteristica più rilevante dell'ereditarietà non-mendeliana, messa in evidenza da questi esempi, è l'assenza di uniformità per la progenie F1 e la segregazione irregolare dei caratteri considerati. Baur spiegò i suoi risultati postulando che i plastidi fossero delle strutture autonome autoduplicantesi, e che nelle aree bianche di Pelargonium a margini bianchi essi si trovassero in forma incolore per mancanza di clorofilla. L'ereditarietà non-mendeliana sarebbe quindi la conseguenza della trasmissione di plastidi difettivi attraverso il citoplasma. Questa ipotesi fu avvalorata da numerose considerazioni ed osservazioni: 1) il fatto che si ottengano tre tipi di piante e più precisamente verdi, variegate e bianche, può essere spiegato e messo in relazione con individui aventi uno dei tipi di plastidi o una commistione dei due tipi; 2) il rapporto notevolmente variabile tra i tre tipi di piante si spiegherebbe se il meccanismo con cui le cellule figlie ricevono i loro plastidi fosse alquanto impreciso; 3) le zone bianche mostrano di possedere plastidi piccoli e senza colore; 4) l'eredità materna per il carattere albomaculata in Mirabilis si spiegherebbe se i plastidi raggiungessero l'uovo fecondato solo attraverso il gamete femminile, mentre la similarità degli incroci reciproci in Pelargonium suggerirebbe che in quel genere i plastidi arrivano nella cellula uovo sia con i tubi pollinici, sia attraverso il tessuto materno.

L'ereditarietà mendeliana per il carattere foglie variegate, riscontrata in molte piante anche da Correns, si spiegherebbe se alcune delle caratteristiche dei plastidi fossero controllate da geni localizzati sui cromosomi entro i nuclei cellulari. Correns non condivise l'ipotesi di Baur dei plastidi anomali per spiegare l'ereditarietà non mendeliana, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) nelle piante variegate, al confine tra le aree verdi e quelle bianche, vi era una gradazione del colore dei plastidi, piuttosto che una mescolanza dei due tipi di plastidi. Questo valeva nel caso che la variegazione mostrasse un'eredità mendeliana o non-mendeliana, e suggeriva che in entrambi i casi una qualche sostanza diffondesse dalle aree bianche e interferisse con il normale sviluppo dei plastidi; 2) non vi erano abbastanza divisioni cellulari durante lo sviluppo perché i due ipotetici tipi di plastidi potessero segregare in diverse cellule, tranne in rari casi, e con tutto ciò le aree verdi e le aree bianche si formavano piuttosto frequentemente. Queste obiezioni evocarono la possibilità che altre particelle nel citoplasma, oltre ai plastidi, potessero essere responsabili dell'eredità non-mendeliana della variegazione. Recenti progressi nella comprensione dell'ereditarietà non-mendeliana verranno discussi più avanti.

4. Problemi dell'ereditarietà mendeliana

a) Alleli multipli.

L. Cuénot scoprì nel 1904 che il numero di alternative per caratteristiche che mostravano un'eredità di tipo mendeliano non era limitato solamente a due. Nel lavoro di Mendel erano state studiate, nei piselli, coppie di caratteri alternativi, quali liscio e grinzoso. Cuénot si occupò dell'eredità nel topo (Mus masculus) di tre colori del mantello - giallo, grigio e nero - e trovò che, per ogni coppia, i colori si comportavano come se fossero allelici, con il giallo dominante sul grigio e il nero, e con il grigio dominante sul nero. Emerson, nel 1911, descrisse uno dei primi esempi di alleli multipli trovati nelle piante - una serie di colori del tutolo (l'asse su cui si formano le cariossidi della spiga) e del pericarpo (il tessuto ovarico che circonda le cariossidi) nel granturco (Zea mais). Fu dimostrato che in questi tessuti le varie gradazioni e combinazioni di antocianine rosse erano tutte ereditate come caratteristiche alternative, con la presenza del pigmento e della gradazione più marcata dominanti nei confronti della assenza di pigmento o della gradazione più chiara.

Il lavoro di Morgan e dei suoi collaboratori sull'eredità dei colori dell'occhio in Drosophila melanogaster illustrò gli aspetti caratteristici degli alleli multipli. Il carattere occhi bianchi, ereditato come recessivo nei confronti del carattere normale occhio rosso, è già stato discusso. Fu trovato che un colore rosa giallognolo, denominato eosin, era un allele di white e si comportava da dominante nei confronti di white e da recessivo nei confronti di occhio rosso. D'altra parte il colore rosa (pink) dell'occhio si dimostrò non allelico con eosin e con white e veniva ereditato come carattere indipendente da quelli. Da un incrocio di moscerini di linee pure pink e white, la progenie F1 mostrava occhi rossi, indicando che ciascun genitore era portatore dell'allele normale dominante nei confronti del mutante recessivo mostrato dall'altro genitore. Nella F2 si ottennero pertanto moscerini doppio-mutanti e normali (con occhi rossi), oltre a moscerini con occhi pink e white. Al contrario i mutanti allelici eosin e white non davano, quando incrociati, alcun moscerino a occhi normali o doppio-mutante. Era evidente che i moscerini occhio eosin e occhio white erano portatori di diversi alleli dello stesso gene, mentre i moscerini a occhio pink possedevano un allele di un diverso gene, anch'esso in grado di alterare il colore dell'occhio. Questa conclusione fu confermata da studi sull'associazione e ricombinazione: il carattere eosin mostrava le stesse frequenze di ricombinazione del carattere white con diversi altri geni legati al sesso, mentre l'occhio pink mostrava di essere associato a caratteri determinati da geni di un altro gruppo di associazione. Questo significava che il gene per l'occhio pink era localizzato in un cromosoma diverso da quello del gene per l'occhio white e eosin.

Un esempio molto noto di alleli multipli è quello dei gruppi sanguigni umani O, A, B e AB, riconosciuti per la prima volta da F. Bernstein nel 1925 come appartenenti ad una serie allelica. I quattro gruppi sanguigni corrispondono alla presenza o all'assenza di due antigeni, A e B, negli eritrociti. Gli individui di gruppo A possono essere omozigoti per l'allele A o eterozigoti AO; similmente avviene per il gruppo B, mentre il gruppo O è omozigote OO ed è privo di ambedue gli antigeni. Weinberg nel 1909 aveva esteso il teorema di Hardy-Weinberg al caso di tre alleli in una popolazione, e Bernstein mostrò che le frequenze relative dei quattro gruppi sanguigni erano in accordo con le previsioni basate sulla ipotesi di Weinberg per gli alleli multipli.

b) Mutazioni

Uno dei fondamentali problemi posti dall'ereditarietà mendeliana fu quello dell'origine delle differenze alla base dei caratteri allelici. Il termine usato per descrivere la base di tali differenze è ‛mutazione'. Questo termine fu introdotto nella letteratura biologica da H. De Vries nel 1901, ma per descrivere un diverso processo e più precisamente l'origine delle nuove specie. Egli pensava che le specie potessero originarsi improvvisamente e senza gradualità dalle specie preesistenti ed ottenne quella che considerava la conferma sperimentale della sua ipotesi in Oenothera lamarckiana. Solamente alcuni anni dopo, tuttavia, si riuscì a comprendere appieno il comportamento di questa pianta. Oggi si sa che Oenothera lamarckiana contiene una certa quantità di variabilità genetica inespressa: cioè un certo numero di geni recessivi normalmente non manifestano il loro effetto perché sono mantenuti permanentemente allo stato eterozigote da un meccanismo alquanto elaborato. Le mutazioni di De Vries erano la manifestazione di questi geni piuttosto che la loro origine, ma il termine è usato adesso in quest'ultimo senso, cioè ad indicare l'improvviso cambiamento di un gene che dà origine ad un nuovo allele. Gli aspetti caratteristici della mutazione, in questo senso, sono che il cambiamento è improvviso, agisce su un solo carattere alla volta ed è permanente, cioè la condizione mutante è ereditaria.

Queste caratteristiche delle mutazioni furono descritte da Morgan e collaboratori nel loro fondamentale lavoro su Drosophila melanogaster. Il mutante ad occhi bianchi, di cui si è già parlato, si originò dal normale ad occhi rossi nell'anno 1910 ed il terzo allele, colore dell'occhio eosin, derivò dall'occhio bianco nell'anno successivo. In seguito, si poté stabilire che l'occhio eosin poteva originare direttamente da quello rosso e che occasionalmente poteva retromutare a rosso o a bianco. Evidentemente gli alleli multipli rappresentavano forme multiple di un gene e il processo della mutazione li poteva trasformare uno nell'altro in ogni direzione. Tuttavia la frequenza con cui si verificavano le mutazioni era estremamente bassa, con il risultato che il carattere normalmente veniva trasmesso inalterato. La bassa frequenza e la natura imprevedibile delle mutazioni rese impossibile lo studio sperimentale di questo fenomeno sino a quando H. J. Muller, uno dei collaboratori di Morgan, non sviluppò delle tecniche molto ingegnose per poterne fare un'analisi sperimentale.

Muller ritenne, per una serie di considerazioni teoriche, che le mutazioni che avrebbero determinato la morte dell'individuo dovessero essere più frequenti di quelle che ne avrebbero alterato solo il fenotipo senza essere mortali, e così mise a punto un metodo per individuare le mutazioni letali. Il suo lavoro con Drosophila aveva dimostrato che la maggior parte delle mutazioni sono recessive, e pertanto anche le mutazioni letali, nella stragrande maggioranza, non si sarebbero manifestate al momento della loro insorgenza, ma solamente quando si fossero trovate in omozigosi in una generazione successiva. Il problema di individuare le mutazioni letali era straordinariamente difficile, dato che ci si poteva aspettare che gli omozigoti morissero poco dopo la fecondazione dell'uovo. Il metodo che Muller escogitò e mise a punto viene generalmente chiamato tecnica del ClB, dove C sta per repressore della ricombinazione, i per mutazione letale e B per occhio a sbarra. Il principio su cui si basa la tecnica era che, siccome i maschi di Drosophila hanno solamente un cromosoma X mentre le femmine ne hanno due, una singola dose di una mutazione recessiva letale in quel cromosoma avrebbe ucciso i maschi ma non le femmine. I maschi ricevono il loro cromosoma X dalle madri, ma vi è una probabilità del 50% di ricevere l'uno o l'altro dei due cromosomi X materni. Muller fece sì che un determinato gene letale recessivo (l'l nel ClB) fosse presente in uno dei due cromosomi X, in maniera che se un altro gene letale recessivo fosse stato indotto nell'altro cromosoma X queste femmine non avrebbero prodotto progenie maschile. Era anche necessario avere un repressore di crossing-over (C) per impedire che si formassero, in seguito a ricombinazione, cromosomi X privi di entrambi i letali, mentre il gene dominante per occhi a sbarra (B) legato al sesso venne usato per riconoscere le femmine portatrici di C e l.

Nel 1927 Muller, utilizzando questa tecnica del ClB, scoprì che i raggi X aumentavano grandemente la frequenza di mutazioni, se confrontata con quelle che si potevano verificare spontaneamente. Irradiò delle drosofile di sesso maschile, le incrociò con femmine ClB eterozigoti e di nuovo accoppiò le femmine F1 con l'occhio a sbarra, e quindi ClB, con maschi normali. Se questo incrocio non dava progenie maschile, evidentemente una mutazione letale recessiva era stata indotta sul cromosoma X trasmesso dal maschio originario. Con la dose massima di raggi X usata (un po' al di sopra dei 4.000 r) Muller trovò che di 772 femmine esaminate 89, cioè l'11,5% non avevano progenie maschile: questo costituiva un aumento di 140 volte rispetto alla frequenza di mutazioni spontanee. La frequenza di mutazioni sembrava essere direttamente proporzionale alla dose totale dei raggi X, senza che vi fosse una dose soglia e senza un effetto dell'intensità della dose. Furono così indotte mutazioni capaci di alterare molti diversi caratteri oltre a quelle con effetto letale, sebbene queste ultime, come Muller aveva previsto, fossero circa 10 volte più frequenti di quelle non letali. Tuttavia non si raccolsero indicazioni sulla possibilità che i raggi X fossero in grado di causare la mutazione preferenziale di geni specifici, e, sebbene diversi geni mutassero con frequenze significativamente diverse, questo era comparabile con quanto avveniva per le mutazioni spontanee.

Contemporaneamente alla scoperta di Muller che i raggi X erano in grado di indurre mutazioni in Drosophila, L. J. Stadler scoprì che i raggi X e i raggi y causavano mutazioni in Hordeum vulgare (orzo). Cariossidi in germinazione furono irradiate e lasciate crescere fino a maturità: in seguito ad autofecondazione alcune spighe produssero tra la progenie alcuni individui anormali, ad esempio mutanti per il colore delle foglie.

Poco tempo dopo queste scoperte iniziali, si accertò che tutte le radiazioni ionizzanti e la luce ultravioletta potevano causare mutazioni dei più diversi tipi. Si prospettò così la possibilità che i raggi cosmici e la radioattività ambientale svolgessero un ruolo importante nell'indurre mutazioni, ma alcuni calcoli hanno dimostrato che la frequenza di mutazioni spontanee in Drosophila era di 500-1.000 volte più alta di quella che poteva essere attribuita alla radioattività naturale. Inoltre la frequenza di mutazioni era più bassa in organismi a lungo ciclo vitale, quale l'uomo, che non in Drosophila a corto ciclo vitale: questo perché, evidentemente, la selezione naturale ha favorito una maggiore stabilità dei geni negli organismi a lungo ciclo vitale. Questa conclusione implicava che la frequenza di mutazioni poteva essere controllata chimicamente.

La prima prova diretta che sostanze chimiche fossero in grado di indurre mutazioni fu ottenuta nel 1941, anche se fu resa pubblica alcuni anni dopo. C. Auerbach e J. M. Robson (v., 1947), utilizzando la tecnica di Muller del ClB, scoprirono che l'azotoiprite e l'aldeide formica, rispettivamente, potevano indurre mutazioni. Successive ricerche rivelarono che queste ed altre sostanze, quali l'uretano, il cloruro di manganese e l'acqua ossigenata (perossido di idrogeno) davano origine ad un ampio spettro di mutazioni e che, come nel caso delle radiazioni ionizzanti, non vi era nessuna prova per una qualche specificità d'azione dei mutageni nei confronti di geni particolari.

c) La natura del gene

L'esistenza degli alleli multipli e la possibilità di mutazioni furono prese in considerazione nel definire teoricamente il gene. Il gene poteva essere definito sulla base dei suoi specifici effetti su di un carattere o su un gruppo di caratteri, dei suoi cambiamenti in una forma allelica per effetto della mutazione e della ricombinazione con geni confinanti per effetto del crossing-over. La maggior parte dei genetisti ritenne che questi tre concetti dell'unità ereditaria fossero equivalenti tra loro, e cioè che esistesse una struttura molecolare discreta alla quale potesse essere applicata la definizione di gene. Questa molecola, o aggregato molecolare, poteva influenzare lo sviluppo di un organismo in una maniera specifica, poteva andare incontro a cambiamenti chimici improvvisi in maniera da modificare quello sviluppo, e poteva infine essere separata dai suoi vicini in un cromosoma ad opera di un processo di scambio. Una maniera conveniente per rappresentare questa ipotesi del gene era quella di assimilare il cromosoma ad una collana di perline dove ciascuna perlina rappresentasse un diverso gene. J. Belling, nel 1928, suggerì che la somiglianza di un cromosoma durante la profase precoce, prima della meiosi, con un filo di perline non fosse una coincidenza, e che ciascuna perlina o cromomero corrispondesse ad un gene (v. fig. 2).

Fu sottolineato, tuttavia, da R. B. Goldschmidt nel 1938 e da D. Raffel e Muller nel 1940, che non vi era alcuna evidenza che i segmenti cromosomici definiti in base all'azione del gene, alla mutazione ed alla ricombinazione corrispondessero tra di loro, ed anzi numerose indicazioni suggerivano il contrario. L'idea dei geni come particelle discrete e indipendenti fu messa in dubbio per la prima volta in seguito a un'importante scoperta fatta da Sturtevant. Come già accennato, in Drosophila la forma ristretta dell'occhio chiamato occhio a sbarra (bar) risultò essere dovuta alla trasmissione di un gene dominante legato al sesso. Questo carattere si comportava in maniera insolita, tuttavia, poiché mostrava una frequente mutazione ad occhio normale rotondo e anche ad una forma più estrema chiamata ultrabar (adesso denominata più spesso doppiobar). Sturtevant e Morgan trovarono che questi cambiamenti erano associati con il crossing-over in una regione del cromosoma corrispondente al gene bar e che quindi non erano in effetti delle vere mutazioni. Nel 1936 Muller (e collaboratori) e Bridges, indipendentemente, scoprirono che la forma a sbarra dell'occhio bar era associata a un breve segmento duplicato di cromosoma e che ultrabar era dovuto allo stesso segmento triplicato. Il cambiamento da bar a normale e a ultrabar, in seguito a crossing-over, poteva adesso essere spiegato come il risultato di un appaiamento sfalsato della duplicazione bar. Un crossing-over che fosse avvenuto fra i due cromosomi X proprio in questa regione avrebbe generato un cromosoma X con solamente una singola copia del segmento e quindi progenie con occhi normali, e un altro cromosoma X con tre copie e quindi progenie ultrabar.

Sturtevant nel 1925 trovò che gli eterozigoti per ultrabar e normale avevano occhi più ridotti che non i bar omozigoti. Alla luce della successiva scoperta che il carattere bar era dovuto a una duplicazione in tandem, la scoperta di Sturtevant significava che tre copie di un segmento cromosomico in un cromosoma e una in quello omologo davano origine a un fenotipo diverso da quello dovuto a due copie in ciascun cromosoma. Non vi era dubbio che questi due genotipi, l'eterozigote per la triplicazione e la singola copia, e l'omozigote per la duplicazione, contenessero lo stesso materiale genetico, poiché non solo l'ultrabar e il normale si originavano dal bar omozigote in seguito a crossing-over, ma poteva verificarsi anche la situazione reciproca: bar poteva formarsi come risultato di un crossing-over nell'eterozigote di ultrabar e normale. Era così evidente che il comportamento di un gene mostrava un effetto di posizione, cioè era influenzato dalle regioni adiacenti del cromosoma. Evidentemente i geni non si comportavano sempre alla stregua di particelle discrete come si era supposto.

La scoperta che l'occhio bar dipende da un segmento ripetuto di cromosoma era stata possibile perché le larve di Drosophila possiedono dei cromosomi giganti nei nuclei delle cellule delle ghiandole salivari. Questi cromosomi giganti dei Ditteri, descritti sin dal XIX secolo ma poi dimenticati, furono nuovamente scoperti da T. S. Painter nel 1934. I cromomeri dei cromosomi meiotici sono rappresentati nei cromosomi delle ghiandole salivari come dei dischi trasversali o bande di dimensioni diverse. Nel cromosoma X di Drosophila possono essere identificate oltre 1.000 bande in una sequenza caratteristica. Nei moscerini con occhio bar, sei di queste bande furono trovate ripetute nella stessa sequenza immediatamente dopo la sequenza originaria. Nei cromosomi delle ghiandole salivari, i cromosomi omologhi sono strettamente appaiati per tutta la loro lunghezza, in maniera che ciascuna banda trasversale è associata con la sua omologa. Nei moscerini eterozigoti per il carattere dell'occhio bar e dell'occhio normale, il segmento ripetuto apparirà in maniera evidente, poiché non si potrà appaiare con la regione omologa dando così origine ad un'ansa sporgente.

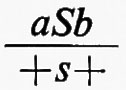

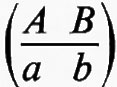

Una serie di lavori su Drosophila dimostrarono inoltre una mancanza di corrispondenza tra le unità ereditarie definite in base alla funzione, mutazione e ricombinazione. Uno degli studi più chiari fu una ricerca fatta da E. B. Lewis nel 1941 su due caratteri mutanti dell'occhio chiamati star. Questi mutanti determinavano un occhio più piccolo, con una superficie più ruvida del normale, e sembravano essere allelici. Gli eterozigoti per i due alleli, tuttavia, davano progenie ad occhio normale con una frequenza di uno ogni qualche migliaio di individui mutanti. Lewis trovò che questa progenie normale era sempre associata con il verificarsi del crossing-over nel cromosoma alla posizione del gene star. Questo fu dimostrato dal comportamento di altri geni strettamente associati ad entrambi i lati della regione considerata. Risultò così che i due alleli star non occupavano posizioni identiche nel cromosoma e che il crossing-over poteva intervenire occasionalmente tra di loro, poiché tutta la progenie ad occhio normale aveva un particolare genotipo ricombinante per i geni esterni. Così, se a e b indicano i mutanti esterni, S ed s i mutanti star (uno dominante e l'altro recessivo) e un segno + sta per i geni normali, l'eterozigote parentale aveva il genotipo

e la rara progenie ad occhio normale aveva il genotipo ++b. Se ne poteva dedurre che il genotipo iniziale fosse in realtà

Come già accennato, una delle caratteristiche di una coppia di mutanti allelici è che l'eterozigote, cioè l'individuo con un mutante su di un cromosoma e l'altro sull'omologo, mostra un fenotipo mutante. McClintock, nel 1944, trovò un'eccezione a questa regola. Due mutanti allelici per il gene yellow-green-2 in Zea (granturco) davano plantule rispettivamente giallo-verdi e giallo pallide quando omozigoti, mentre l'eterozigote per i due mutanti mostrava foglie di colore verde, normali. Sembrava così che mutanti allelici potessero in certi casi essere complementari fra loro, ciascuno supplendo alla deficienza dell'altro. Ciò implicava che i due mutanti differivano dal normale nei punti che non corrispondevano tra loro.

La scoperta di Sturtevant dell'effetto di posizione, di Lewis della ricombinazione intragenica e di McClintock della complementarità intragenica suggerivano nel loro insieme che l'analogia tra i geni nei cromosomi e le perline della collana era senz'altro un'eccessiva semplificazione (v. gene).

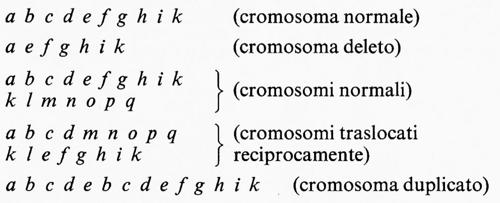

d) Modificazioni strutturali dei cromosomi

Muller scoprì che i raggi X non solo causavano una più alta frequenza di mutazioni, ma anche cambiamenti strutturali nei cromosomi. Questo fu dimostrato da cambiamenti nelle relazioni di associazione tra i geni in Drosophila e fu confermato dall'analisi dei cromosomi giganti delle ghiandole salivari. Dalla sequenza delle bande trasversali in questi cromosomi e dal tipo di appaiamento tra gli omologhi negli eterozigoti strutturali si poteva infatti stabilire con precisione la natura del cambiamento strutturale. Questi riordinamenti includevano scambi di segmenti tra cromosomi non omologhi (traslocazione reciproca) e inversioni di un segmento entro un cromosoma (inversione). Già era stato osservato che cambiamenti di questo tipo avvenivano spontaneamente con bassa frequenza, cosicché, come per le mutazioni, l'effetto dei raggi X era quello di aumentarne la frequenza.

Studi condotti da Muller, T. S. Painter e T. Dobzhansky, utilizzando cambiamenti strutturali indotti da raggi X in Drosophila, confermarono uno dei postulati di base della teoria cromosomica e precisamente che la sequenza dei geni in una mappa di associazione, stabilita sulla base delle frequenze di ricombinazione, corrispondeva alla sequenza fisica dei componenti del corrispondente cromosoma. Una scoperta sorprendente, tuttavia, fu che le dimensioni fisiche dei segmenti cromosomici trasferiti in una nuova posizione non erano necessariamente proporzionali alle loro dimensioni nella mappa di associazione. Si dovette pertanto concludere che il crossing-over era più frequente in certe regioni del cromosoma rispetto ad altre, dato che le regioni con alte frequenze di crossing-over sarebbero apparse più ampie nella mappa di associazione rispetto a quelle con basse frequenze.

Dopo la scoperta che l'azotoiprite causava mutazioni, si giunse anche a dimostrare (v. Auerbach e Robson, 1947) che questo gas induceva anche riordinamenti strutturali. Molte altre sostanze chimiche mostrarono di possedere questa proprietà, ed inoltre nel 1947 J. M. Thoday e J. Read scoprirono che la frequenza dei riordinamenti strutturali indotti da raggi X era grandemente ridotta in assenza di ossigeno. Era così evidente che nell'induzione di questi cambiamenti da parte delle radiazioni ionizzanti erano implicate, in qualche maniera, anche delle reazioni chimiche. Kihlman nel 1961 classificò gli agenti fisici e chimici in grado di indurre riordinamenti strutturali, nella seguente maniera: a) ad azione indipendente dalla concentrazione di ossigeno, per es. particelle α, luce ultravioletta, azotoiprite; b) ad azione molto ridotta in assenza di ossigeno, ma insensibili agli inibitori della respirazione, per es. raggi X; c) ad azione molto ridotta in assenza di ossigeno o in presenza di inibitori della respirazione, per es. idrazide maleica.

Nonostante la diversità nell'azione iniziale, tutti questi agenti, con poche eccezioni, producevano uno spettro di cambiamenti strutturali molto simile. Sin da quando si scoprì che i raggi X potevano indurre cambiamenti strutturali, vi sono state diversità di opinioni sulla natura degli agenti mutageni a livello cromosomico. Una peculiarità dei riordinamenti strutturali, infatti, comunque indotti, è che essi quasi invariabilmente implicano rotture in due punti, e che il ricongiungimento avviene con nuovo assetto tra i frammenti cromosomici, senza ricostituzione delle strutture originarie.

Due sono state le ipotesi principali proposte per spiegare questi fenomeni: 1) rottura e ricostituzione: secondo questa ipotesi gli eventi iniziali sono delle rotture in due punti diversi della struttura cromosomica, seguite da ricongiungimento, al quale non possono partecipare le terminazioni dell'ordinamento normale; 2) scambio non omologo: una serie di eventi viene iniziata in due punti diversi, con il risultato di uno scambio di segmenti cromosomici. Si pensa che questo scambio possa essere paragonabile al normale crossing-over, con la sola differenza che esso interverrebbe tra punti non corrispondenti di cromosomi omologhi.

Quest'ultima ipotesi ha il vantaggio di spiegare come mai le terminazioni ‛normali' dei frammenti cromosomici non partecipino al ricongiungimento. L'ipotesi dello scambio è tra l'altro avvalorata dai risultati ottenuti da S. H. Revell nel 1959 sulle frequenze relative dei diversi tipi di variazioni strutturali e dalla relazione tra dose di raggi X e frequenza di rotture cromatidiche.

e) Modalità d'azione del gene

Un altro problema fondamentale dell'ereditarietà mendeliana è quello di come i geni determinino i particolari caratteri cui ciascuno di essi si riferisce. Subito dopo la riscoperta del lavoro di Mendel nel 1900, Garrod (v., 1909) e Bateson (v., 1909) suggerirono che vi potesse essere una qualche correlazione tra geni ed enzimi. Gli enzimi sono costituiti da proteine e la loro azione consiste nel catalizzare specifiche reazioni biochimiche (v. enzimi). Garrod aveva studiato, tra l'altro, una particolare malattia umana chiamata alcaptonuria che è determinata dall'incapacità di metabolizzare completamente la fenilalanina e la tirosina. Egli suggerì che molto probabilmente questa incapacità dovesse essere spiegata con la mancanza dell'enzima necessario: una previsione che fu del tutto convalidata qualche anno più tardi. Bateson e E. R. Saunders avevano intanto dimostrato, nel 1902, sulla base dei dati raccolti da Garrod, che l'alcaptonuria veniva trasmessa secondo gli schemi dell'ereditarietà mendeliana e che era determinata da un singolo gene recessivo.

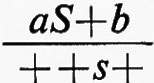

Bateson e collaboratori inoltre, lavorando sull'ereditarietà del colore dei fiori, raccolsero alcune prove a favore dell'ipotesi di una relazione tra geni ed enzimi. Essi condussero esperimenti su molte specie di piante con fiori di diverso colore ed in particolare su Lathyrus odoratus (pisello da giardino) e Salvia horminum. Tutti i casi esaminati mostrarono di uniformarsi agli schemi dell'ereditarietà mendeliana e in generale le diverse variazioni di colore in una specie erano trasmesse indipendentemente, come se fossero determinate da geni localizzati in diversi cromosomi o in regioni molto distanti dello stesso cromosoma. In molti casi, tuttavia, si verificavano delle interazioni tra i diversi geni o, molto più probabilmente, tra i loro prodotti. Per esempio, un gene non mostrava il suo effetto quando si trovava in presenza di un particolare allele di un altro gene. Quest'ultimo venne definito da Bateson nel 1907 ‛epistatico', mentre il primo fu detto ‛ipostatico'. Una plausibile spiegazione per tale interazione tra due geni diversi, o tra i loro prodotti, è quella di supporre che i geni siano implicati nel controllo di tappe sequenziali necessarie alla sintesi del pigmento nella corolla dei fiori. Se il gene epistatico controlla un processo precedente a quello controllato dal gene ipostatico, ne deriva che in presenza di un particolare allele del gene epistatico non si può verificare un determinato processo iniziale. Questo significherebbe che il substrato per l'azione del gene ad azione successiva o ipostatico non verrà prodotto, e quindi che gli alleli di questo gene rimarranno senza effetto. Così, si supponga che il gene ad azione iniziale A conduca alla formazione di una antocianidina rossa e che il gene ad azione successiva B agisca su questa antocianidina in maniera da modificarla a color porpora. In un omozigote aa, quando a sia un allele recessivo del gene iniziale che porterà all'incapacità di produrre antocianidina, i fiori saranno bianchi. Data questa circostanza, il gene B sarà incapace di produrre il pigmento porpora e questo accadrà sia nel caso che questo allele sia presente, sia che l'individuo sia omozigote bb, essendo b un allele difettivo: in entrambi i casi non vi sarà differenza e i fiori saranno bianchi.

Bateson e collaboratori nel 1905 trovarono che questa situazione si verificava in Salvia horminum. Vi sono tuttavia altre spiegazioni possibili per l'interazione genica e, prima di concludere definitivamente che i geni A e B agiscono in quell'ordine in punti diversi dello stesso processo metabolico, sarebbe necessario indentificare le singole reazioni biochimiche che si succedono. Fu molto importante, tuttavia, mettere in evidenza come questi risultati si trovassero in buon accordo con l'ipotesi di una relazione tra geni ed enzimi. Molti altri studi sull'ereditarietà della pigmentazione, sia nelle piante sia negli animali, si dimostrarono a favore di questa ipotesi anche se non riuscirono a fornire una chiara prova della sua validità.

Un importante progresso fu compiuto quando G. W. Beadle e E. L. Tatum (v., 1941) decisero di accertare se i geni controllassero delle reazioni biochimiche conosciute. Tutti gli studi precedenti avevano tentato di trovare le basi biochimiche per delle differenze genetiche ben note. Beadle e Tatum lavorarono con il fungo Neurospora crassa e trovarono che questo organismo poteva crescere su un terreno sintetico, che definirono terreno minimo, contenente solamente sali inorganici, un carboidrato e biotina; i due ricercatori conclusero che il fungo poteva sintetizzare ogni altra sostanza necessaria alla sua crescita, come amminoacidi e altre vitamine. Conidi del fungo vennero trattati con raggi X e vennero quindi usati per fecondare gli organi riproduttivi femminili di un ceppo diverso. Le spore ottenute come progenie furono quindi isolate e fatte crescere in un terreno arricchito contenente malto ed anche estratto di lievito quali sostanze capaci di soddisfare le richieste essenziali. Ciascuna linea isolata fu quindi trasferita nel terreno minimo. Di 2.000 ceppi-progenie saggiati, 3 si dimostrarono incapaci di crescere nel terreno minimo. Una serie di prove sistematiche, effettuate aggiungendo una alla volta varie sostanze, dimostrò che ciascuno di questi mutanti aveva perduto la capacità di sintetizzare una specifica sostanza; rispettivamente piridossina, tiammina ed acido p-amminobenzoico. Inoltre, ognuna di queste deficienze era ereditata come una caratteristica dovuta alla differenza in un singolo gene rispetto al normale.

Un vantaggio ulteriore di Neurospora per lo studio dell'azione del gene fu sottolineato da Beadle e collaboratori nel 1944. Il micelio del fungo può formare facilmente un eterocarionte se due diversi ceppi della stessa specie vengono fatti crescere insieme. In un eterocarionte nuclei di diversi genotipi si trovano insieme nella stessa cellula. Quando dei mutanti con richiesta di acido p-amminobenzoico e acido nicotinico venivano inoculati a stretto contatto nello stesso terreno minimo si formava un eterocarionte che cresceva normalmente in quanto ciascuno dei due mutanti suppliva alla deficienza dell'altro.

Questa tecnica venne applicata anche a mutanti di origine indipendente, che sembravano avere la stessa deficienza, per esempio, una richiesta di triptofano. Si trovò così che alcuni mutanti per triptofano erano allelici e cioè non erano in grado di completarsi reciprocamente, mentre altri risultavano non allelici. Una conferma della validità del saggio di allelismo mediante l'eterocarionte si ottenne da studi sulla progenie: i mutanti allelici erano causati da mutazioni indipendenti dello stesso gene, quelli non allelici da diversi geni che venivano ereditati generalmente in maniera indipendente. Studi più dettagliati sui mutanti non allelici mostrarono che le mutazioni riguardavano reazioni biochimiche diverse. Per esempio, fra i mutanti per il triptofano, uno sembrava bloccato nella sintesi di acido antranilico, in grado quindi di utilizzare questa sostanza o l'indolo al posto del triptofano, mentre un secondo mutante poteva utilizzare l'indolo ma non l'acido antranilico. La dimostrazione che quest'ultimo mutante accumulava acido antranilico nei suoi tessuti, confermò che non si svolgeva la reazione da acido antranilico ad indolo.

In una maniera molto simile A. M. Srb e N. H. Horowitz dimostrarono che per la sintesi dell'arginina era necessaria tutta una serie di reazioni e che singoli geni controllavano ciascuna reazione.

Alla luce di questi studi Beadle (v., 1945) formulò l'ipotesi ‛un gene-un enzima'. Egli suggerì che ogni reazione biochimica venisse controllata da uno specifico gene e che la funzione primaria dei geni - e quasi certamente la loro sola funzione - fosse quella di determinare la configurazione delle molecole proteiche. Nel giro di pochi anni si accumularono gli esempi, tratti da una grande varietà di organismi, di mutanti privi di uno specifico enzima, o forniti di una sua forma modificata. La natura della relazione tra geni ed enzimi è oggi conosciuta abbastanza dettagliatamente e verrà discussa più avanti.

La scoperta di Beadle e Tatum sui mutanti biochimici in Neurospora condusse ad altre importanti scoperte. C. H. Gray e Tatum nel 1944, mediante irradiazioni con raggi X, ottennero dei mutanti simili nel batterio Escherichia coli e questo permise a J. Lederberg e E. L. Tatum (v., 1946) di dimostrare la ricombinazione genetica in Escherichia coli. Partendo da queste basi si sviluppò l'intero capitolo della genetica dei batteri e dei batteriofagi e sorse così la scienza della biologia molecolare. Risultò che i batteri, sebbene siano privi di cromosomi normali, possiedono geni che controllano singole reazioni biochimiche nella stessa maniera di quanto avviene negli organismi con cromosomi, quali i funghi. Inoltre fu possibile dimostrare che i mutanti batterici, similmente a quelli dei funghi, erano spesso privi di un enzima specifico.

5. Conoscenze biochimiche e problemi dell'ereditarietà

a) Le basi chimiche dell'ereditarietà

Nei primi decenni del XX secolo si accettò per dimostrato il concetto che le basi chimiche dell'ereditarietà fossero le proteine. Si sapeva che i cromosomi erano composti da proteine ed acido desossiribonucleico (DNA), quest'ultimo identificato per la prima volta da Miescher verso la fine del XIX secolo (v. acidi nucleici; v. biologia). Tuttavia non si ritenne che il DNA fosse importante perché dalla sua idrolisi si ricavarono solamente due purine - adenina e guanina - e due pirimidine - citosina e timina -, lo zucchero desossiribosio e acido fosforico. Non sembrava probabile che il DNA fosse la base chimica dell'ereditarietà perché si riteneva che la sua struttura, dati questi costituenti, fosse alquanto uniforme. D'altro canto si sapeva che le proteine presentavano una grande diversità di strutture e che erano costituenti di enzimi specifici. Era quindi ragionevole supporre, sulla base delle prove di una relazione tra geni ed enzimi, che anche i geni fossero costituiti da proteine. Non si sapeva tuttavia come venissero sintetizzate le proteine negli organismi viventi. Infatti, se in qualità di enzimi esse erano in grado di catalizzare tutte le reazioni necessarie alla sintesi di altre sostanze nella cellula, era difficile immaginare come potessero catalizzare la propria sintesi.

La prima prova che contraddiceva questa ipotesi sulla natura proteica del gene fu ottenuta da E. Knapp e altri (v., 1939), che condussero una serie di ricerche sulla lunghezza d'onda della luce ultravioletta (UV) in grado di causare mutazioni nell'epatica Sphaerocarpos donnellii: trattarono gli spermatozoi con UV e trovarono che la mutagenicità massima si aveva con lunghezza d'onda di 265 nm, il che corrispondeva alla lunghezza d'onda assorbita dal DNA. Knapp e collaboratori furono molto cauti nelle loro conclusioni, ma i loro esperimenti indicavano chiaramente che il DNA poteva essere considerato la base molecolare dei processi ereditari.

La prova conclusiva concernente il DNA fu ottenuta da O. T. Avery, C. M. MacLeod e M. McCarty (v., 1944) con lo studio del fenomeno della trasformazione genetica nel batterio Diplococcus pneumoniae (Pneumococcus). La trasformazione era stata scoperta da F. Griffith nel 1928. Questi aveva dimostrato che un ceppo virulento con colonie lisce, se veniva riscaldato fino all'uccisione delle cellule, e quindi mescolato con un ceppo non virulento a colonie ruvide, poteva rigenerare un ceppo virulento liscio quando questa miscela di cellule venisse inoculata in topi: il carattere virulenza era in seguito ereditato in maniera indefinita. Avery e altri dimostrarono che la sostanza responsabile di questa trasformazione genetica era il DNA, dopo essere riusciti ad isolare il ‛principio trasformante' in una forma altamente purificata.

Un terzo esperimento che dimostrava come il materiale ereditario fosse composto da DNA e non da proteine, venne eseguito da A. D. Hershey e M. Chase nel 1952 utilizzando un batteriofago del tipo n. 2 (T2) di Escherichia coli. Essi marcarono le proteine del virus T2 con zolfo radioattivo (35S) quindi infettarono le cellule ospiti con le particelle virali. In seguito ad agitazione in un frullatore ad alta velocità, almeno l'80% dello zolfo marcato venne rimosso dalle pareti cellulari insieme all'involucro proteico delle particelle virali, che rimasero all'esterno del batterio dopo averlo infettato. Inoltre, ben poco o nulla dello zolfo marcato si trovò nelle particelle virali della progenie formatasi all'interno della cellula ospite. Al contrario, quando l'esperimento fu ripetuto usando del 32P per marcare il DNA virale, si trovò che la maggior parte del fosforo penetrava nell'interno delle cellule ospiti e non veniva quindi rimosso dall'agitazione, mentre il 30% o più lo si poteva ritrovare nelle particelle virali costituenti la progenie.

Queste osservazioni confermarono le conclusioni a cui si era pervenuti con gli studi chimico-fisici e con l'osservazione dell'aspetto delle particelle virali al microscopio elettronico. Le particelle mostravano una testa esagonale, composta da un involucro proteico racchiudente una massa di DNA e una coda, anch'essa di composizione proteica, con un sottilissimo canale centrale. Il contenuto di DNA, della testa sembrava venir iniettato all'interno della cellula batterica al momento dell'infezione passando attraverso la coda, mentre l'involucro proteico rimaneva all'esterno del batterio. Kleinschmidt e collaboratori nel 1962 confermarono che l'interno della testa del fago consisteva di DNA, in quanto riuscirono a dimostrare che, in seguito a shock osmotico, il DNA fuorusciva dalla testa del fago e poteva essere raccolto su una pellicola di proteine galleggianti sull'acqua. Al microscopio elettronico si poteva osservare che dalla testa del fago emergeva un lunghissimo filamento di DNA ripiegato in una serie di anse. Con opportune misurazioni fu dimostrato che questo filamento era lungo circa 55μm, sebbene la testa del virus non superasse 100×65 nm. Evidentemente il DNA si trova ripiegato molte volte e strettamente impaccato entro l'involucro della testa del fago.

R. Vendrely e C. Vendrely nel 1948 scoprirono che il contenuto di DNA dei nuclei di diversi tessuti di Bos taurus (bovini domestici) era di 6,5 pg, mentre quello dei nuclei degli spermatozoi era di 3,4 pg. Questa quantità costante nei nuclei dei tessuti diploidi e il suo dimezzamento in quelli degli spermatozoi aploidi era quanto ci si attendeva nel caso che il DNA fosse il materiale genetico. L'anno successivo, A. E. Mirsky e H. Ris confermarono queste osservazioni in un gran numero di specie e trovarono che diverse specie di animali differivano grandemente nel loro contenuto di DNA nucleare. E. Chargaff e collaboratori, nello stesso anno, scoprirono che diversi tessuti di Bos taurus avevano la stessa composizione chimica di DNA, ma che il DNA di due altri organismi e precisamente Saccharomyces cerevisiae (lievito) e Mycobacterium tuberculosis avium, aveva una diversa composizione. Evidentemente, ciascuna specie aveva un caratteristico contenuto e composizione di DNA nucleare, che era indipendente dal tessuto di origine dei nuclei (a parte il contenuto dimezzato degli spermatozoi). Le differenze nella composizione riscontrate da Chargaff e collaboratori riguardavano le proporzioni relative delle quattro basi azotate (adenina, guanina, citosina e timina) recuperate dall'idrolisi del DNA. Chargaff (v., 1950) inoltre attirò l'attenzione dei ricercatori su una peculiarità della composizione in basi del DNA: l'adenina (A) e la timina (T) si trovavano in quantità equimolecolari, e similmente avveniva per la guanina (O) e la citosina (C). Le differenze tra le specie riguardavano le proporzioni relative delle coppie di basi A-T e G-C.

J. D. Watson e F. H. C. Crick (v., A structure..., 1953) proposero una struttura molecolare per il DNA che tenesse conto delle osservazioni di Chargaff. Essi suggerirono che la molecola consistesse di due catene di nucleotidi avvolte ad elica una sull'altra, tenute insieme da legami a idrogeno tra l'adenina di una catena e la timina dell'altra, e similmente tra guanina e citosina. Nella struttura da loro proposta per il DNA, le basi si trovano disposte perpendicolarmente all'asse dell'elica e le differenze tra le specie consisterebbero nella diversità tra le sequenze di coppie di basi lungo la molecola. Le due catene sarebbero quindi formate da sequenze di basi complementari. La sequenza delle basi, in tal modo, non solo potrebbe costituire la specificità del gene, ma il processo di replicazione del DNA prima della divisione nucleare potrebbe consistere nella separazione delle due catene e nella sintesi non del duplicato delle due eliche, ma del complemento di ciascuna di esse. Lo straordinario e grandissimo impatto del modello di Watson e Crick sulle idee dei genetisti fu una conseguenza di queste due nuove ipotesi per spiegare la specificità dei geni e il loro modo di replicazione (v. acidi nucleici; v. biologia; v. genetica: Citogenetica).

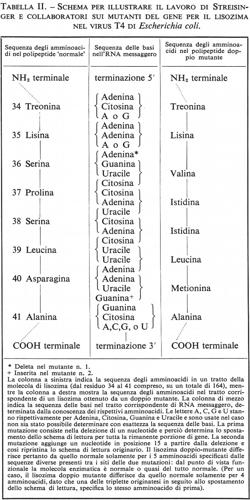

Watson e Crick erano stati indotti a proporre la loro ipotesi sulla struttura del DNA dal lavoro di cristallografia ai raggi X di M. H. F. Wilkins, R. E. Franklin e collaboratori, i quali, indipendentemente da loro, conclusero che vi erano due catene avvolte ad elica, e che le basi si trovavano all'interno della molecola dato che il DNA di diverse specie, e quindi di diversa composizione di basi, dava lo stesso tipo di diffrazione ai raggi X.