La metafora per cui la musica sarebbe architettura in suoni germina da un’idea di stretta parentela tra le due arti che, viva già in Grecia e a Roma, ha conosciuto, tanto sul piano della teoria quanto su quello della prassi, una serie di stazioni significative nella storia della cultura europea, tra le quali isolerei, per importanza, il nostro Rinascimento, la trattatistica musicale seicentesca e settecentesca, la riflessione estetica sviluppatasi in Germania tra la fine del Settecento e la metà del secolo successivo, fino almeno alla Natur der Harmonik und der Metrik di Moritz Hauptmann e al Bello musicale di Eduard Hanslick, e infine, in ricca e complessa messe di declinazioni, il Novecento.

Nella Germania a cavallo tra i due secoli fiorì del resto, in molte varianti equivalenti, la metafora complementare, per la quale l’architettura sarebbe da considerare musica solidificata: il primo a definire l’architettura come versteinerte Musik, ‘musica pietrificata’, a stare almeno alla testimonianza della moglie Dorothea, sembra essere stato Friedrich von Schlegel, seguito in breve torno di tempo dallo Schelling della Philosophie der Kunst, per il quale l’architettura sarebbe stata da considerare erstarrte Musik, ‘musica solidificata’ e poi dal Goethe delle Massime, il quale, in un passo famoso, equiparò invece l’architettura a una verstummte Tonkunst, ‘musica ammutolita’ (ma lo Schopenhauer del Mondo come volontà e rappresentazione attribuiva a Goethe una formulazione diversa, altrettanto icastica: l’architettura come gefrorene Musik, come ‘musica congelata’).

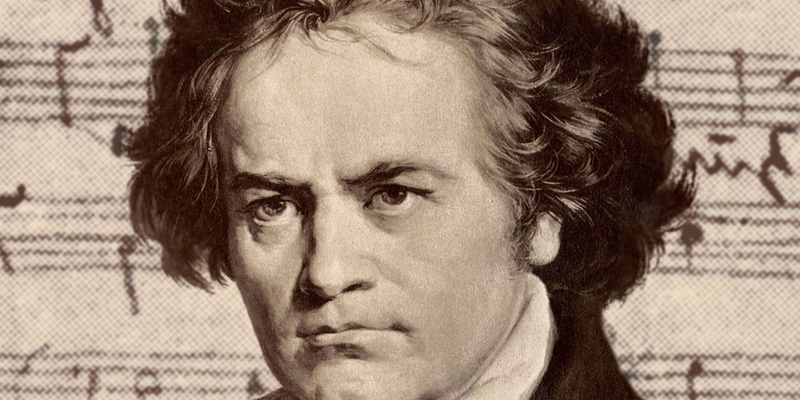

Non stupisce, dunque, che la metafora abbia avuto fortuna nella storiografia e nella critica musicale, ove la qualifica di architetto è stata spesa di frequente a delineare l’essenza dell’arte di musicisti e compositori. Dopo Bach, Beethoven è forse il musicista che più di tutti è stato equiparato, per il suo modo di comporre, a un architetto. E non solo in sede storiografica e critica: penso qui, ad esempio, a un passo dell’autobiografia di Frank Lloyd Wright che, per quanto ci dica assai più di Wright che di Beethoven, è indicativo di una modalità significativa della ricezione di quest’ultimo: «A causa della sua profondità spirituale, dell’ampiezza della sua gamma emotiva, la musica di Beethoven è la più grande riprova che io conosca della divina armonia vivente dello spirito umano. Come gli alberi e i fiori, sotto le mutevoli luci di un sole velato da nubi, pervadono la natura, così Beethoven pervade l’universo dell’anima. Da bimbo, solevo giacere desto ascoltando i passi della Patetica suonati da mio padre sullo Steinway verticale, al pianterreno della casa di Weymouth. Quando torno a udirla, ora, mi sento riportato alla fanciullezza. E le altre sonate mi erano allora familiari come oggi le sinfonie e gli ultimi quartetti. Quando costruisco ascolto spesso la sua musica e, sì, sono certo che quando Beethoven componeva, doveva vedere a volte edifici simili ai miei per il carattere, qualsiasi forma potessero assumere».

Mi è già capitato di menzionare un aforisma, fulminante, di Alfred Brendel: «Im Vergleich zu Beethoven, dem Architekten, komponierte Schubert wie ein Schlafwandler», ovvero: ‘Rispetto a Beethoven, l’architetto, Schubert componeva come un sonnambulo’. Se provare a spiegare in breve perché i procedimenti compositivi messi in atto da Schubert possono essere apparsi equiparabili al procedere di un sonnambulo è relativamente semplice, assai più difficile è, credo, cercare di rendere conto in poche parole dell’essenza architettonica dell’arte compositiva di Beethoven senza cadere nel trito. Aiuta, forse, per rimanere a Brendel, il seguito immediato del suo ragionamento: «Chi ascolti le sonate di Beethoven non perde mai l’orientamento: le sonate di Beethoven si giustificano da sole in ogni istante. Le sonate di Schubert si manifestano in termini più enigmatici: esse accadono. C’è in questi pezzi qualcosa di ingenuo, che disarma, anche se con questo non intendo in alcun modo dire che in essi vi sia del primitivo o del dilettantesco. Ingenuità e raffinatezza, in questa musica, si compenetrano come accade soltanto in quella di Haydn».

Ecco, allora, forse una possibile risposta: il senso dell’orientamento, in Beethoven, è regolarmente salvaguardato in forza di strategie compositive che, puntando teleologicamente a un fine preordinato, conferiscono al discorso musicale un senso, una direzione di marcia, che nessun imprevisto è in grado di obliterare. La forma è, in Beethoven, quel che per un architetto è il progetto: per quante varianti possano darsi in corso d’opera, il risultato finale, la costruzione realizzata, è assicurato in partenza nei termini in cui lo si è immaginato inizialmente. Con una differenza, però, fondamentale: se il progetto rappresenta, per l’architetto, il primo e più libero stadio dell’atto creativo destinato a portare all’esito finale, all’edificio compiuto, la forma è, per Beethoven, condizione predeterminata, imposta. Un dato che, vissuto ancora come ovvio da Haydn e da Mozart, per Beethoven diventa invece, nel tempo, fonte di rovello e di crisi.

È questo, forse, a distinguere il rapporto di Beethoven con le forme classiche rispetto a quello con esse intrattenuto da Haydn e da Mozart. Se in Haydn permane, come scrive Brendel, un fondo di ingenuità primigenia, che fa del suo rapporto con le coordinate formali un’occasione di inesauribile, persino sbrigliata libertà inventiva; se in Mozart tutto sembra fluire in modo a tal punto naturale da far sospettare, a tratti, che natura e forma coincidano, in Beethoven non c’è quasi territorio che non costringa l’ascoltatore a prendere atto del poderoso sforzo di volontà che è stato necessario in funzione del conseguimento del risultato.

La griglia formale, dunque, non come pretesto per il fantasioso dispiegamento della inventio, come in Haydn, né come guida serenamente predeterminata al libero, armonico fluire delle idee, come in Mozart, ma come progetto categoriale, come a priori formale al quale attenersi a tutti i costi, pena il crollo rovinoso della costruzione dalle sue fondamenta. Da qui, credo, il prevalere, in Beethoven, della volontà come tratto distintivo dell’atto creativo. Da qui, anche, l’importanza, in Beethoven, del gesto: a volte, lo notava Adorno, a tal punto volontaristico da apparire inautentico, come nelle troppo abrupte fanfare conclusive di alcune ouvertures. Da qui, infine, l’equilibrio, prodigioso, che Beethoven seppe trovare, nella sua ultima stagione, tra istanze espressive e ragioni formali, tra esigenze costruttive e urgenze soggettive. Con una fatica, aggiungo, che alcune delle sue ultime composizioni (il Quartetto op. 131, il Quartetto op. 132, la Grande Fuga, alcune delle ultime sonate per pianoforte, la Nona Sinfonia, le Variazioni Diabelli, solo per fare qualche titolo) lasciano scorgere con un’evidenza che abbaglia e commuove a ogni ascolto.

Segnalando la recente, preziosa riedizione in cd, da parte dell’etichetta inglese Scribendum, della splendida integrale dei quartetti di Beethoven realizzata dal Quartetto Barylli negli anni Cinquanta dello scorso secolo, e approfittando della generosità della rete, proporrei, a chiusa di queste mie riflessioni, l’ascolto della Cavatina del Quartetto per archi in si bemolle maggiore op. 130 (che, nel file audio qui segnalato, attacca a 20:17) eseguita, appunto, dal Quartetto Barylli, memore delle lucide pagine dedicate al pezzo da Carl Dahlhaus nel suo ‘Beethoven e il suo tempo’. In questo pezzo, di concentrazione inaudita, la semplice forma tripartita è investita da contenuti a tal punto incandescenti, tanto nella sezione cantabile quanto, e forse ancor più, nel recitativo centrale, da rischiare a ogni battuta il collasso. Che invece regga, nelle mani dell’architetto Beethoven, e che si faccia a un tempo, nel breve volgere di pochi minuti, riflessione di portata universale, è cosa per la quale non è improprio parlare di miracolo.

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata