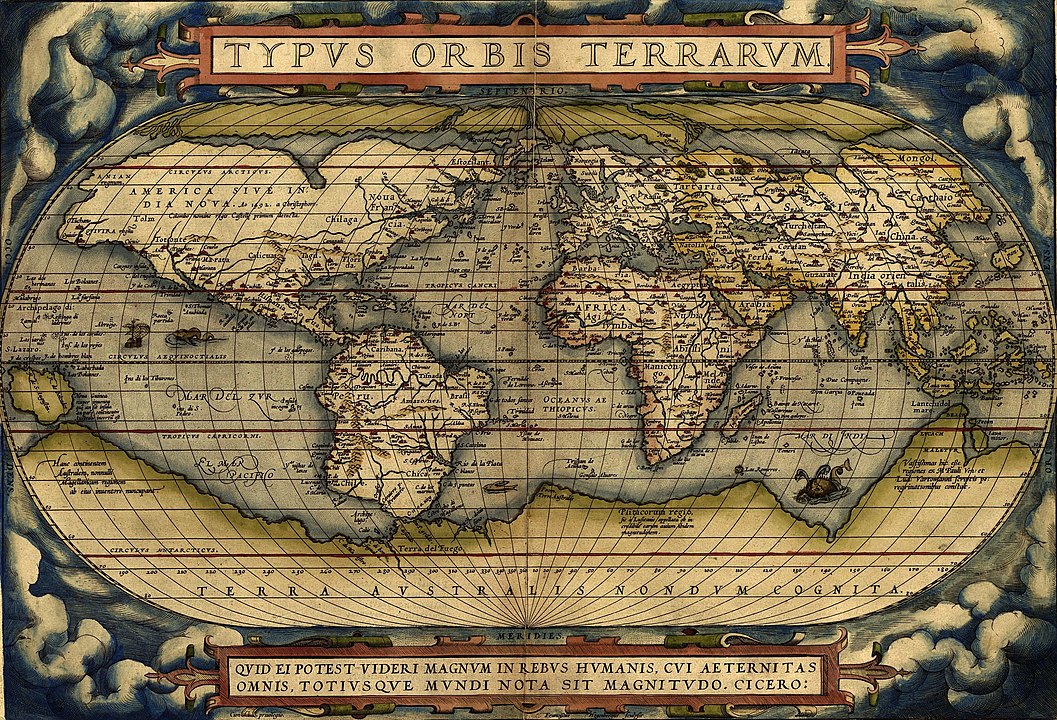

Nella fictio dantesca lo spazio è spesso connotato in senso allegorico, in modo che la disposizione dei luoghi terrestri possa rinviare all’aldilà. Ecco perché Gerusalemme acquista un ruolo centrale: per essa passa il meridiano zero, all’incirca a metà strada tra la foce del Gange e le colonne d’Ercole; il concetto biblico della medietà di Gerusalemme viene così inserito in uno schema cartografico a T (comune fin dai tempi di Isidoro di Siviglia), con l’Est in alto, quindi l’Asia nella parte superiore (sopra l’asta orizzontale, che rappresenta il Don e il Nilo), l’Europa in basso a sinistra e l’Africa in basso a destra, separate dal Mar Mediterraneo (l’asta verticale). Dante colloca il Purgatorio agli antipodi di Gerusalemme (vd., ad es., Pg 4.67-84), secondo una dinamica cristiana di colpa e riscatto.

Alle sfere celesti corrisponde la sfera terrestre, con le terre emerse (la gran secca di If 34.113), tutte collocate nell’emisfero settentrionale e circondate dall’Oceano. Nella prima cantica si spiega l’emersione delle terre (o meglio il loro passaggio dall’emisfero meridionale a quello settentrionale) ricorrendo al mito della caduta di Lucifero, il che stabilisce un chiaro nesso tra la superbia dell’angelo ribelle e l’origine della montagna del Purgatorio (If 34.121-126); ma nella Questio de aqua et terra (§ 59-76) si individua la causa efficiente nell’attrazione esercitata dal cielo delle stelle fisse, attraverso un’argomentazione razionale, fondata sull’osservazione della natura.

Il sostantivo alpe è spesso impiegato come sinonimo poetico di ‘montagna’, ma a If 20.62 si riferisce alle Alpi Venoste, mentre a If 16.101 è inserito nel toponimo San Benedetto de l’Alpe, villaggio romagnolo (oggi San Benedetto in Alpe). Maggiore importanza è attribuita alla catena appenninica, più volte evocata in poesia e considerata, nel De vulgari eloquentia (1.10.6), come linea divisoria dei volgari italici, a occidente (Meridione [parte dell’Apulia], Roma, Ducato di Spoleto, Toscana, Marca Genovese) e a oriente degli Appennini (un’altra parte dell’Apulia, Marca Anconitana, Romagna, Lombardia, Marca Trevigiana, Venezia). Si noti che Dante chiama dextri regiones le parti occidentali (e viceversa) perché nella cartografia la nostra penisola era orientata da Ovest a Est.

Il Po serve a Dante in perifrasi geografiche dal sapore poetico: basti ricordare la Ravenna di Francesca, allora più vicina al mare («Siede la terra dove nata fui / su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’ seguaci suoi» [If 5.97-99]).

L’Arno (Sarnus nelle Epistole) ricorre in numerosi passi, il più importante dei quali è la descrizione del corso del fiume (Pg 14.16 sgg.), dal Falterona alla foce, passando per una rassegna dei vizi degli abitanti della valle, sui quali spicca la figura del podestà di Firenze Fulcieri da Calboli, «cacciator di quei lupi [i Fiorentini, in ispecie i Bianchi] in su la riva / del fiero fiume» (59-60).

Il Tevere, anch’esso nominato più volte, si contrappone all’Acheronte, il fiume infernale, in quanto alla sua foce («dove l’acqua di Tevero s’insala» [Pg 2.101]) si raccolgono le anime che l’angelo nocchiero conduce all’isola del Purgatorio «con un vasello snelletto e leggero» (41).